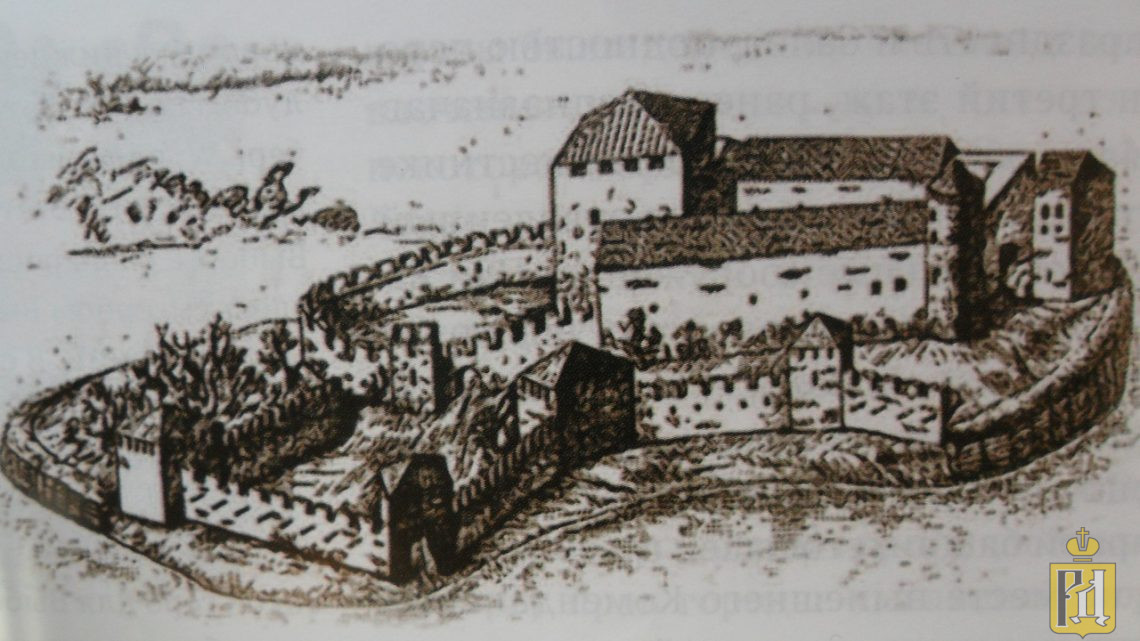

— 1322 г. Поход Великого князя Юрия III Даниловича на Выборг

В 1322 г. шведские войска из Выборга двинулись к русской крепости Корела, однако взять ее не смогли и вернулись восвояси. Набег шведов на Корелу возмутил новгородцев, и они решили покончить со шведским осиным гнездом — Выборгом. Тем временем в Новгород прибежал московский князь Юрий Данилович, которого хан Узбек лишил титула Великого князя Владимирского, а брат Иван выгнал с московского престола. Понятно, что московской рати у Юрия не было, разве что небольшой отряд дружинников. Тем не менее, власти Новгорода поручают ему командовать войском в походе на Выборг. 12 августа 1322 г. русская флотилия подошла к Выборгу. Предместья города были преданы огню, каменный замок осажден. Шведский гарнизон устроил вылазку, но назад вернулись немногие. Шесть метательных машин русских («пороков») засыпали замок каменными ядрами. Шведы записали в своей хронике: «Георгий, великий король Руссов, осадил замок Выборг с великой силой в день святой Клары». Современные финские историки оценивают численность новгородского войска в 22 тысячи человек. Разумеется, это явный перегиб. Со страха шведам князь показался «великим королем», а русских воинов они видели в три — пять раз больше. Но, увы, штурм замка, произведенный Юрием 9 октября, не удался. Наступила осень, и близился ледостав на Неве, поэтому Юрий приказал снять осаду. Русское войско с большим полоном вернулось в Новгород. После этого похода в 1323 г. между Русью и Швецией был заключен Ореховcкий мирный договор.

— 1323 г. Ореховский мир

После тридцати лет войны Новгорода и Швеции между ними заключен Ореховский мир (иногда называемый Нотебургским), в крепости Орешек (Ореховец). По Ореховскому миру западная часть Карельского перешейка и соседняя с ней область Саволакс отошли к Швеции, восточная часть перешейка с г. Корелой осталась под властью Новгорода. Впервые официально была установлена государственная граница между Швецией и Русью, прошедшая от Финского залива по р. Сестре, на Север до озера Сайма и затем на Северо-Запад до берега Ботнического залива. Ореховецкий договор стал первым на Руси соглашением о «вечном мире» с соседней страной. В 1478 г., когда Новгородская земля утратила свою независимость и была подчинена московским князьям, Московское государство также продолжало рассматривать Ореховецкий договор как сохраняющее силу международное соглашение России со Швецией. Положения Ореховецкого мира действовали вплоть до заключения нового договора о «вечном мире» в Тявзине близ Нарвы в 1595 г.

— 1410 г. † Владимир Андреевич Храбрый

Князь боровский и серпуховский. Сын Андрея Ивановича, князя боровского, от второго брака с Марией (в иночестве Марфа). Родился в Москве, уже по смерти отца своего, 15 июля 1353 г. По завещанию Великого князя Ивана II, родного дяди своего, получил, кроме отцовского удела, треть доходов с Москвы в 1359 г. Вместе с сыном Ивана II Дмитрием (впоследствии Донской), ходил при войсках московских из Москвы к г. Владимиру, на Дмитрия III Константиновича, великого князя суздальского, в самом конце 1362 г. Основал г. Серпухов в 1374 г. Участвовал в походе великого князя на Тверь в 1375 г. Способствовал славной победе великого князя Дмитрия над Мамаем на Куликовом поле (Епифанского уезда Тульской губернии) 8 сентября 1380 г. Родившийся у него сын Иван крещен св. Сергием Радонежским, другом его, в 1381 г. Разбил близ Волока (Вышний Волочек) сильный отряд Тохтамыша в 1382 г. Блюл Москву от Тамерлана в 1395 г.; по договору Василия II с Витовтом, великим князем литовским, приобрел к своему уделу часть нынешней Калужской губернии (Козельск, Перемышль, Любутск) и отсиживался в Москве, осажденной татарским вождем Едигеем в 1408 г. Умер в Москве 12 августа 1410 г. Тело его погребено в московском Архангельском соборе. Князь Владимир Храбрый, первый между русскими князьями дядя, служивший племяннику, был женат на Елене Ольгердовне (в иночестве Евпраксия), дочери великого князя литовского, от брака с которой имел шестерых сыновей.

— 1479 г. В Кремле освящен Успенский собор

В Москве митрополитом Геронтием в Кремле освящен Успенский собор, который строился четыре года под руководством итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Собор был сооружен на месте первого каменного собора Москвы, построенного в 1326-27 гг. в правление Ивана Калиты, и возводился по образцу Успенского собора XII века во Владимире.

— 1681 г. Борьба с семейственностью

Царь Федор Алексеевич указал чиновникам, «которые сидят у расправных дел в Золотой палате… как учнут дела чьи, или свойственников их слушать - и тем в то время из палаты выходить».

— 1740 г. Рождение Императора Иоанна VI

Рождение Императора Иоанна VI Антоновича в Петербурге, сына Анны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха.

— 1762 г. Указ Императрицы Екатерины II

Императрица Екатерина II учредила особенную комиссию под собственным наблюдением, из духовных и светских лиц для устройства духовного штата. В Указе от 12 августа возвестила, что «не имеет намерения и желания присвоить Себе церковные имения, но только предписать законы о лучшем оных употреблению на славу Божию и пользу Отечества».

— 1767 г. Императрица Екатерина II приняла депутатов

Депутаты заседают в Грановитой палате обсуждая «Наказ» Государыни. Постановили поднести Императрице Екатерине титул: «Премудрой и Великой Матери Отечества». 12 августа Императрица приняла депутатов во дворце. Маршал — председатель комиссии — генерал Александр Ильич Бибиков просил ее «принять титло, как приношение всех верных твоих подданных». Государыня ответила: «О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, на сие ответствую: 1) на великая — о моих делах оставляю времени и потомкам безпристрастно судить, 2) премудрая — никак себя таковою назвать не могу, ибо един Бог премудр, и 3) матери отечества — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание».

— 1797 г. Указ Императора Павла I

Император приказал Экспедиции государственного хозяйства, своим указом от 12 августа 1797 года, закупить в Испании мериносных овец и собак испанской породы для охраны домашнего скота: «Выписать из Испании особой породы собак, употребляемых там при овчарных заводах потому, что приписывают им особенную способность содержать стадо в сборе и защищать от хищных зверей, каковую породу и можно будет развести в Таврии». Таким образом, Императора Павла I можно считать основателем служебного собаководства в России – кинологии.

— 1846 г. † Иван Федорович Крузенштерн

Адмирал, путешественник, ученый и педагог. Родился 8 ноября 1770 г. в Эстляндской (Эстонской) губернии близь Ревеля (совр. Таллинн), в родовом имении. Его отец, Иоганн Фридрих, и мать, Кристина Фредерика, были небогатыми дворянами. По совету одного из друзей, когда Ивану исполнилось 15 лет, родители отдали его в Морской корпус в Кронштадте. Руководил первой русской кругосветной экспедицией. Впервые нанес на карту большую часть побережья о. Сахалин. Один из учредителей Русского географического общества. Его имя носят пролив в северной части Курильских островов, проход между о. Цусима и оcтровами Ики и Окиносима в Корейском проливе, острова в Беринговом проливе и архипелаге Туамоту, гора на Новой Земле. Умер Крузенштерн 12 августа 1846 г. в своем имении Асе и был похоронен в Ревеле в Вышгородской (Домской) церкви. Его дело продолжили сын, Павел Иванович, и внук, Павел Павлович. Оба стали известными путешественниками, исследовавшими северо-восточные берега Азии, Каролинские и другие острова Печерского края и обский Север. Крузенштерн оставил после себя ряд серьезных научных работ, в т.ч. уже известный читателю «Атлас Южного моря» с объяснительным текстом. Кругосветное путешествие было описано им в сочинении «Путешествие вокруг света в 1803— 1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева». В сокращенном варианте книга была переиздана в 1950 г.

— 1873 г. Заключен Гендемианский мирный договор между Россией и Хивой

В летней резиденции хивинского хана — Саду Гендемиан — туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман и хивинский хан Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хан II подписали мирный договор между Россией и Хивинским ханством. В феврале 1873 г. русские войска под предводительством генерал-губернатора Туркестана К.П. фон Кауфмана предприняли наступление на Хиву, завершившееся 29 мая взятием столицы. Гендимианский договор закрепил результаты Хивинского похода. Хива становилась вассалом России. В тексте договора говорилось, что хан признает себя «покорным слугой императора всероссийского», хан отказывается от самостоятельной внешней политики, принимает обязательство не предпринимать никаких военных действий без ведома и разрешения русских властей. Территории ханства на правом берегу реки Амударья переходили к России. Русские купцы получили право беспошлинного провоза товаров и торговли на территории ханства. В ханстве уничтожались «на вечные времена рабство и торг людьми». Наконец, хивинский хан брал обязательство уплатить российскому правительству контрибуцию в размере 2,2 млн. руб. с рассрочкой в 20 лет (по 1893 г. включительно).

— 1906 г. Взрыв дачи Столыпина

Революционеры взорвали дачу премьер - министра П.А.Столыпина на Аптекарском о-ве в Петербурге. Сам премьер не пострадал. Убитых и умерших от ран – 32 и около 30 раненых.

— 1906 г. Императорский указ Николая II

Императорский указ Николая II о передаче Крестьянскому банку состоящих в сельскохозяйственном пользовании удельных земель (принадлежавших Императорской фамилии).

— 1917 г. Рождение Тихона Николаевича Куликовского-Романова

Сын великой княгини Ольги Александровны и полковника Николая Александровича Куликовского, внук Императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, племянник Императора Николая II. Тихон Николаевич Куликовский родился в имении Ай – Тодор, в Крыму, где в то время семья Куликовских наряду с другими Романовыми находилась под домашним арестом. В этот день вдовствующая императрица Мария Фёдоровна записала в своём дневнике: «Внезапно в комнату вбежал мой славный казак Поляков и поздравил меня с рождением внука! Я тут же вызвала своё авто и помчалась к Ольге. Ксения приехала к ней раньше меня. Я почувствовала огромную радость и ощущение истинного блаженства, когда увидела, сколь счастлива Ольга рождению своего бэби». По обету, данному когда – то Ольгой Александровной в имении Ольгино, Тихон Николаевич был назван в честь Святого Тихона Задонского.

Нет Комментариев