От дивизии к армии

В продолжение статьи «Три мифа о Врангеле или как слагаются легенды» поговорим о блестяще проведенной бароном Царицынской операции.

И если упомянутые в предыдущем материале успехи на Северном Кавказе во главе сначала 1-й конной дивизии, а затем и корпуса позволили ему заслужить авторитет среди кубанцев (из них дивизия и корпус преимущественно и состояли), то взятие Красного Вердена, представлявшего собой важнейший опорный и коммуникационный пункт Советского Южного фронта, стяжали славу в вооруженным силах Юга России (ВСЮР).

В 1918 Врангель показал себя как хороший кавалерийский военачальник-тактик; в следующем году, приняв армию, продемонстрировал способности решать более сложные задачи в рамках оперативного искусства.

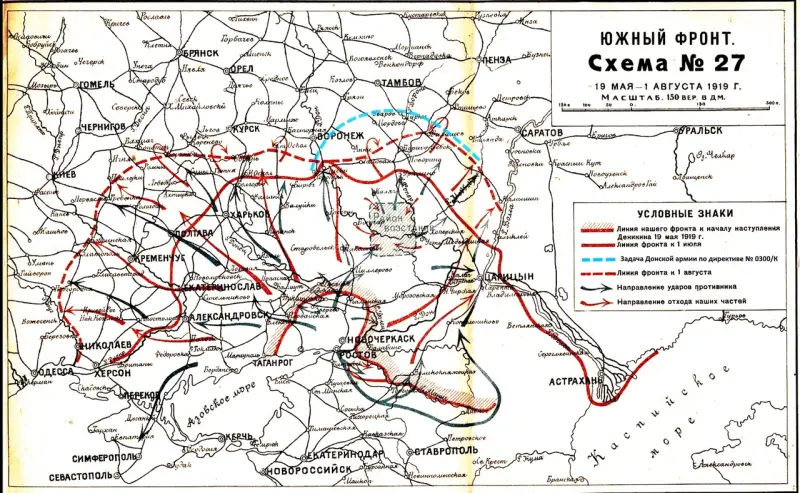

Юг России: стратегическая обстановка

Начало 1919 года выдалось для Белого Юга непростым. В особенности для Всевеликого Войска Донского. Хотя весна 1918 виделась Новочеркасску полной радужных надежд. В мае Войсковой Круг избрал атаманом генерала от кавалерии П. И. Краснова (собственно, он и выдумал пафосное название для войска – «Всевеликое»).

Убежденный германофил и в будущем нацистский прихвостень, он рассказал кайзеру о том, что, оказывается, немцы и казаки один народ – потомки готов.

Не знаю, принял ли эту байку Вильгельм II за чистую монету, но Берлину не помешало квазигосударство-сателлит, и к Краснову потянулись эшелоны с германским вооружением, что позволило казакам добиться весной-летом 1918 успехов на воронежском направлении.

Однако основные усилия своей армии атаман сосредоточил на взятии Царицына, не беспокоясь за обеспечение западных и северо-западных рубежей войска: там хозяйничали его родственники, оккупировавшие после подписания Брестского мира значительную территорию России, включая, Крым, Ростов и Таганрог.

С главкомом ВСЮР генерал-лейтенантом А. И. Деникиным отношения у Краснова не сложились. Первый, к слову, в немцах видевший врагов (как и во Вторую мировую), ответил отказом на предложение атамана провести совместную операцию против Царицына, поскольку считал необходимым освободить прежде кубанские станицы, что и произошло летом-осенью 1918 года.

Решение Деникина с военно-политической точки зрения было правильным. Ибо наступление на Царицын без поддержки кубанской конницы и необеспеченности немногочисленной Добровольческой армии со стороны Ставрополя, Армавира и Екатеринодара, привело бы последнюю к поражению.

Без помощи же добровольцев донцы в течение 1918 года и зимой 1919 трижды безуспешно пыталась взять Красный Верден, во многом вследствие штурма хорошо укрепленного – заслуга военспецов, прежде всего генерал-лейтенанта А. Е. Снесарева – города почти исключительно кавалерийскими частями.

Стратегическая обстановка для Новочеркасска кардинально изменилась в ноябре 1918, когда Германия подписала Компьенское перемирие и вывела свои оккупационные силы из России, обнажая границы войска, оказавшиеся под ударом советского Южного фронта, которым, что интересно, на первых порах командовал бывший однокашник Деникина генерал-майор П. П. Сытин.

Ситуация усугублялась поразившей станицы эпидемией тифа и нежеланием казаков сражаться, о чем свидетельствовал сам Краснов в январе 1919, выступая на Войсковом Круге:

В сущности, было две причины подобных настроений.

Первая: усталость от войны, вторая – обещание большевиков сохранить казачий уклад.

Падение войска грозило выходом красных в тыл добровольцам. Деникин принял решение перебросить части Добровольческой армии в Донбасс на помощь сохранявшим боеспособность донским полкам и с целью обеспечения собственного тыла.

Именно тогда случился первый конфликт между ним и Врангелем, видевшим царицынское направление главным операционным и предложившим оставить Донбасс, организовав оборону по левому берегу Миуса.

По мнению барона, успех под Царицыным позволял соединиться с войсками адмирала А. В. Колчака, в ноябре 1918 провозглашенного Верховным правителем России и в апреле вышедшего на подступы к Казани. Однако на исходе месяца советский Восточный фронт под командованием полковника С. С. Каменева (военспецы, а не севшие на коней пролетарии, побеждали белых) перешел в контрнаступление, отбросив противника.

Но даже в случае успеха Западной армии соединение с ней, или уральцами, правого фланга ВСЮР представлялось маловероятным. Из-за бедности заволжского театра железнодорожными путями сообщений, было нереальным создание прочной коммуникационной линии между белыми Югом и Востоком.

Кроме того, Деникин справедливо обращал внимание на невозможность обеспечения растянутого – порядка 700 км – левого фланга ВСЮР, в случае наступления на царицынском направлении.

Ввиду численного превосходства войск Южного фронта, армиям последнего не составило бы труда обойти позиции добровольцев на Миусе с севера – из района Дебальцево, или развивать операции в направлении Таганрог – Азов – Ростов, равно как и сосредоточив ударную группировку к юго-востоку от Воронежа.

Со своей стороны, Деникин считал харьковское направление главным операционным, как кратчайшее на пути к Москве, с обеспечением левого фланга Днепром, правого – Волгой, и где взятию Царицына действительно отводилась важная роль.

Без него ни обеспечение правого фланга донских корпусов генерал-лейтенанта В. И. Сидорина, ни тыла наступавшей на Харьков Добровольческой армии генерал-лейтенанта В. З. Май-Маевского (блестяще сыгранного В. И. Стржельчиком в «Адъютанте его превосходительства»), равно как и коммуникаций оперировавших против Астрахани войск, не представлялось возможным.

Май-Маевский, за его спиной Павел Макаров – тот самый адъютант его превосходительства, прототип которого был блестяще сыгран Ю. М. Соломиным

Итак, в мае 1919, выдержав тяжелые оборонительные бои в Донбассе, ВСЮР перешли в контрнаступление по всему фронту. Их операциям содействовало начавшееся месяцем ранее антибольшевистское вооруженное выступление в донских станицах, заставившее командование Южного фронта перебросить против восставших часть сил.

Задачей возглавляемой Врангелем и состоявшей из кубанских конных корпусов Кавказской армии и было взятие Царицына.

Обороняла город 10-я армия под командованием полковника и будущего маршала А. И. Егорова. Но еще в апреле 1919 года она имела наступательную задачу: ударом со стороны Царицына в юго-западном направлении, форсировав реки Сал и Маныч, выйти во фланг и тыл сражавшимся в Донбассе добровольцам.

Успех операции приводил к разгрому деникинских войск, окончательной деморализации донцов, потере белыми Северного Кавказа, то есть к фактическому поражению ВСЮР.

Однако под личным руководством Деникина кубанцы нанесли 10-й армии поражение и преобразованные в упомянутую выше Кавказскую армию под командованием Врангеля перешли в контрнаступление.

10-я армия включала 32-ю, 37-ю, 38-ю, 39-ю стрелковые дивизии, 4-ю и 6-ю кавалерийские дивизии, отдельную бригаду Д. И. Жлобы, 289-й стрелковый полк, два крепостных полка: Казанский и Симбирский, располагала семью бронепоездами и пятью авиаотрядами.

Реализованное красными преимущество в пехоте при обороне Царицына от донцов годом ранее, весной 1919, было нивелировано при отступлении стрелковых дивизий по обезвоженной степи обратно к городу, под ударами кубанской конницы.

Наиболее боеспособным соединением 10-й армии являлась 4-я кавдивизия С. М. Буденного, вынесшая на себе всю тяжесть отступательной операции от Маныча к Царицыну и воспрепятствовавшая разгрому пехотных частей.

Кавказская армия состояла из 1-го Кубанского корпуса генерал-лейтенанта В. Л. Покровского, Конного корпуса генерал-лейтенанта П. Н. Шатилова и 2-го Кубанского корпуса генерал-лейтенанта С. Г. Улагая. Кроме того, с северо-запада на Царицын наступал Конный корпус генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова.

Численность противостоящих друг другу армий была примерно равной: порядка 16 тыс. человек.

К началу июня ситуация для 10-я армии была осложнена двумя факторами.

Первый: ранение Егорова, лично возглавившего атаку в конном строю 6-й кавдивизии. Командование принял начштаба армии полковник Л. Л. Клюев. Хороший генштабист, он не обладал необходимыми для командарма качествами: решительностью и верой в войска.

Второй фактор: переход на сторону белых командующего 9-й армией Южного фронта полковника Н. Д. Всеволодова, в задачу которого входил разгром корпуса Мамонтова и обеспечение правого фланга и коммуникаций 10-й армии. Вместо этого Всеволодов обнажил фланг оборонявших Царицын красных, чем донцы не замедлили воспользоваться. Оперативная связь 9-й и 10-й армий была потеряна.

В свою очередь, пройдя с боями 300 км, Врангель принял решение на плечах отступающего противника ворваться в город. Однако взять хорошо укрепленный Красный Верден во время первого штурма Кавказская армия не сумела. Барон в телеграмме Деникину назвал причину:

В конце июня 10-я армия перешла в контрнаступление с целью занятия более выгодных оборонительных позиций и продолжения работ по укреплению подступов к городу.

В свою очередь Деникин, ввиду успешного наступления добровольцев на харьковском направлении и донцов – на Миллеровском, был заинтересован в скорейшем взятии Царицына и распорядился направить Врангелю 7-ю пехотную дивизию в составе двух полков, пяти батарей, трех бронепоездов, вооруженных тяжелой артиллерией, и шести танков.

Примерно в то же время Мамонтов перерезал стратегически важную дорогу Поворино – Царицын. Клюев бросил против донцов 4-ю и 6-ю кавдивизии, объединенные в Кавкорпус под командованием Буденного – Красного Мюрата.

Будущие маршалы: Тимошенко (комбриг в Кавкорпусе Красного Мюрата), Ворошилов (один из руководителей обороны Красного Вердена в 1918), Буденный (справедливое прозвище, ибо Семен Михайлович действительно был талантливым полководцем, в отличие от дилетантов в военном деле вроде М. В. Фрунзе или И. Э. Якира, за которых операции планировали военспецы – соответственно генерал-майор Ф. Ф. Новицкий и контр-адмирал А. В. Немитц).

Кавкорпус оттеснил донцов Мамонтова за Иловлю. Но решающие события четвертой битвы за Царицын разворачивались к югу от города. Врангель отдал директиву:

Броня крепка

В ночь на 29 июня (по новому стилю) Ударная группа была построена: в центре и впереди четыре танка, три бронеавтомобиля, непосредственно за ними развернулись полки 7-й пехотной дивизии и пластуны. С воздуха наступающие войска поддерживали аэропланы. Два конных корпуса составили резерв Ударной группы.

Обратите внимание: Врангель, намереваясь использовать танки как средство прорыва и обеспечив их поддержкой с воздуха, мыслил операцию на уровне Второй мировой.

Удар пришелся на 37-ю стрелковую дивизию. Не выдержав, она отошла. Клюев бросил в контратаку незадолго до этого сформированную кавбригаду, но ее действия не привели к успеху.

Командарм 10-й армии имел шанс отстоять Красный Верден, если бы ранее принял план Буденного: ударить Кавкорпусом в левый фланг наступающих войск Врангеля. В таком случае барону пришлось бы для парирования удара с северо-запада снимать часть сил с главного направления, что, вполне вероятно, позволило бы стрелковым дивизиям красных удержать занимаемые позиции. Но делать это надо было ранее.

В момент же решающих боев за Царицын Буденный уже не мог помочь пехоте 10-й армии, поскольку Кавкорпус располагался к востоку от Иловли, дабы не допустить окружения, вследствие прорыва к Волге донцов Мамонтова.

Обратите внимание на Сарепту, со стороны которой Врангель наносил главный удар

Однако в первый день штурма действия Ударной группы белых не привели к успеху. Потери же были высоки. Улагай пал духом. Врангель лично отправился в его штаб и убедил на следующее утро возобновить атаку.

Наступило 30 июня. Барон действовал грамотно, атакуя противника на стыках его бригад. В результате оказавшиеся на острие главного удара уже упомянутые бригады 37-й, 38-й и 39-й дивизий был расчленены и обойдены. Некоторые полки отходили к городу вне связи друг с другом. Оборона красных затрещала по швам.

Белых активно поддерживала авиация и бронепоезда (у красных они сражались не столь эффективно), один из них, действовавший со стороны Сарепты, располагал 120-мм дальнобойными морскими орудиям. Возможно, именно он вывел из строя прикрывавший левый фланг 10-й армии крейсер «Красное Знамя».

Бронепоезда активно использовались и красными, и белыми, сыграв важную роль в Гражданской войне, в том числе и в штурме Царицына

Вообще, поддержка Волжской флотилии не оправдала надежд Клюева, во многом из-за огня только легких орудий и высокого нагорного берега, скрывавшего расположение противника.

Выдержавший три штурма Красный Верден пал после захвата белыми ключевой высоты – Дар-горы (ныне в черте города).

Повторю, Клюев отказался от удара в левый фланг ударной группировки противника, опасаясь окружения со стороны донцов. Думается, это стало его ошибкой.

Ибо вряд ли конница Мамонтова сумела бы взять город, а созданное ею окружение не могло быть плотным. Тактический же успех Буденного против левого фланга Ударной группы Улагая мог перерасти в стратегический и привести к удержанию Царицына, по крайне мере, временному.

То есть Клюев перебросил накануне решающих боев наиболее боеспособное соединение на второстепенный участок, что отрицательным образом сказалось на моральном духе стрелковых дивизий, в значительной степени состоявших из необстрелянного и неустойчивого, по оценке командарма 10-й армии, пополнения.

Не думаю, что Деникин смирился бы с неудачей под Красным Верденом: наступать на Москву, имея на фланге мощный опорный пункт противника, было проблематично. Донцы действовали с оглядкой на свои станицы, а удержание красными Царицына виделось бы им ножом, приставленным к казачьему горлу.

Штаб Донской армии и так будет игнорировать приказы Деникина в октябре-ноябре 1919, что приведет к поражению добровольцев в ходе Орловско-Кромского встречного сражения.

Словом, удержи в последних числах июня Клюев Красный Верден, и пришлось бы главкому ВСЮР перебрасывать дополнительные силы под Царицын, что привело бы к приостановке операций на харьковском и воронежском направлениях и позволило бы большевикам стабилизировать фронт.

В конечном счете, взятие Царицына – заслуга Врангеля. Он правильно выбрал главное направление удара, обеспечив правый фланг наступающей группировки берегом Волги, собрал бронированный кулак, нейтрализовал огнем своих бронепоездов действия Волжской флотилии красных и своевременно ввел конницу в прорыв, не позволив противнику восстановить положение, изолируя его бригады комбинированными ударами кавалерии и пехоты, поддержанных бронетехникой и огнем аэропланов.

Однако стоил этот успех белым немалой крови. В одном командном составе Кавказской армии убитых и раненых было пять начальников дивизий, два командира бригад и одиннадцать командиров полков.

Врангель и Деникин в Царицыне

2 июля в Царицын прибыл Деникин и на следующий день в присутствии Врангеля огласил знаменитую Московскую директиву, охарактеризованную бароном как смертный приговор ВСЮР. О причинах подобной оценки и самой директиве – речь впереди.

Использованная литература:

Буденный С. М. Пройденный путь М., 1959. Кн. 1.

Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. т. 1. Минск, 2002.

Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Клюев Л. Л. Оборона Царицына. М.–Л., 1928.

Краснов П. Н. Всевеликое Войско Донское // Архив Русской революции. Берлин, 1922, т. 5.

Нет Комментариев