Убийцы танков

Вначале немного статистики о применении кумулятивных снарядов немецкой стороной в Великую Отечественную войну.

Обратимся к отчету «Условия обстрела отечественных танков и артсамоходов в боевых операциях 1942, 1943 и 1944 г.», который создавался по итогам обследования вышедшей из строя бронетехники. То есть попросту выбитой немцами.

Для понимания масштабов обозначим количество танков и САУ в отчете: 677 – образцов Т-34, 96 – танков КВ, 52 – танка ИС, 23 – тяжелые самоходки ИСУ-122, ИСУ-152 и 13– машин СУ-85. Машины для изучения брали с 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, с полей сражений Орловской и Сталинградской битвы.

Эксперты из «Броневого института» насчитали 2 798 снарядных поражений на броне. Причем не просто подсчитали, но и определили тип и калибр снаряда. Были еще 593 отметины на броне, у которых невозможно было определить виновника. Из дальнейшей статистики данные артфакты были исключены.

В представленной выборке поражений брони кумулятивными снарядами было минимальным. Далее – по документу:

Отметины от противотанковых гранат «Фауст» и «Офенрор» найдены только на бронемашинах, выведенных из строя в 1944 году. Это были мизерные для масштабов войны 5 процентов.

Относительно незначительного применения противотанковых гранат «Фауст» и «Офенрор» присутствует интересный комментарий из отчета командования 1-го Белорусского фронта от июля 1944 года:

Для сравнения приведем статистику по подкалиберным снарядам.

В 1942 году 24 процента поражений брони зафиксировано данным типом боеприпаса, в 1942–1943 годах – не более 35 процентов, в 1943 году – 15 процентов, а в 1944 году – не более 3 процентов.

Самыми распространенными противотанковыми пушками в вермахте были 75-мм и 88-мм – от них и гибла большая часть советских танков. Совершенно логичным выглядит промежуточный вывод экспертов «Броневого института»:

Больше всех доставалось ИСУ-122, ИСУ-152 – в 1944 году 78,4 процента поражений брони приходится на 88-мм снаряды. Далее – танк ИС с 72,6 процента поражений от аналогичной пушки. Например, в 1944 году танкам Т-34 больше прилетало от 75-мм пушки – 59,2 процента.

Причин такого исхода видится две.

Первая – на тяжелые советские танки вермахт охотился исключительно крупным калибром. Наверняка большая часть снарядов 88-мм прилетела от танков и самоходок.

Вторая причина – тяжелые советские танки и САУ шли в атаку на самые укрепленные рубежи противника. Нередко там встречались тяжелые противотанковые орудия и танки последних серий.

Несмотря на все вышесказанное, к концу войны становилась понятна потенциальная мощь кумулятивного оружия. Особенно когда подоспела не самая радужная статистика применения «Фаустов» и «Офенроров» при штурме городов Германии и Восточной Европы.

Сопротивляемость пробивному действию

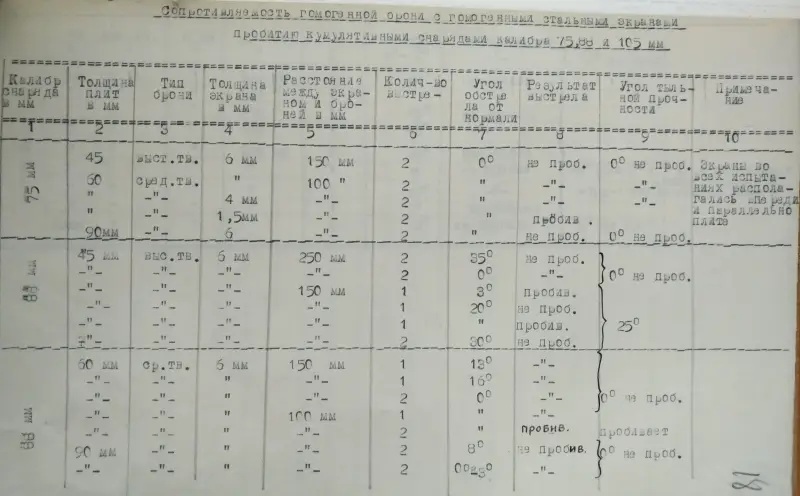

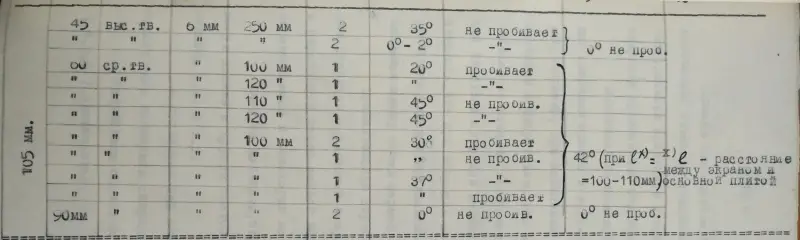

Отчет, о котором пойдет речь во второй части материала, был подписан доктором технических наук, профессором и директором «Броневого института» Андреем Завьяловым в начале марта 1946 года. Именовался он – «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм».

Изучение проходило уже после Победы во второй половине 1945 года, но точная дата не указана. Броня советских танков на то время никаким образом специально от кумулятивных снарядов не защищала. Можно было надеяться только на толщину бронестали и подобранные рецептуры сталеваров.

Разумеется, надежда была и на рациональные углы расположения бронелистов. Поэтому оценка текущего состояния дел была жизненно необходима. Планировали не только обстрелять образцы танковой брони, но и оценить эффективность экранирования.

В качестве целей для полигонных испытаний были выбраны плиты размером 1,2х1,2 м, толщинами 45 мм, 60 мм, 75 мм, 90 мм и 120 мм. Плиты средней твердости были изготовлены из марок стали 42С (танк КВ), 49С (танк КВ) и 66Л (башни и литые детали корпусов ИС-85 и ранние ИС-2), а плиты высокой твердости – 8С (танк Т-34) и 51С (катаная броня для ИС-2, ИСУ-122, ИСУ-152). О нюансах изготовления брони в отчете написано:

Тяжелая полевая 10,5 cm schwere Kanone 18

Обстреливали не только гомогенные плиты, но и цементованные с односторонней закалкой. Интересно, что образцы взяли еще довоенные, выпущенные Ижорским заводом по техническим условиям 1936–1939 гг. Это были плиты из корабельной брони.

В качестве противокумулятивных экранов применяли карточки 1,2х1,2 метра и 0,8х0,8 метра толщиной 5–6 мм из катаной брони 2П.

Били на полигоне ЦНИИ-48 из трех орудий. За 75-мм отвечала противотанковая Pak. 40, за 88-мм – Pak. 43, за 105-мм – тяжелая полевая пушка 10,5 cm schwere Kanone 18. В отчете по сноске имеется интересное замечание:

Все испытанные снаряды, разумеется, были кумулятивные.

Стрельбу из пушек вели с расстояния 100 метров. Начальную скорость снаряда рассчитали с помощью хронографа. 75-мм снаряд выдавал 430–480 м/с, 88-мм – 500–580 м/с и 105-мм – 450–550 м/с.

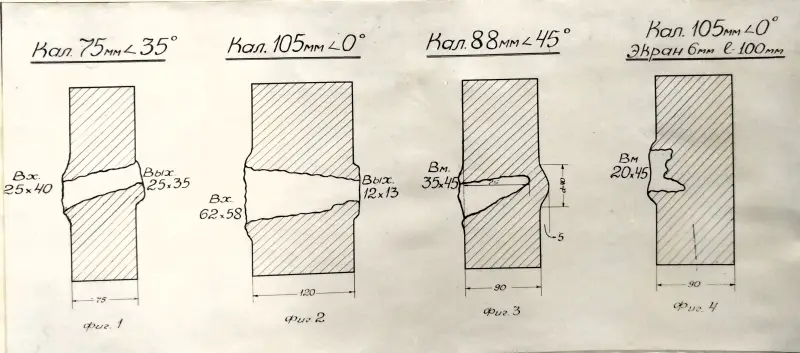

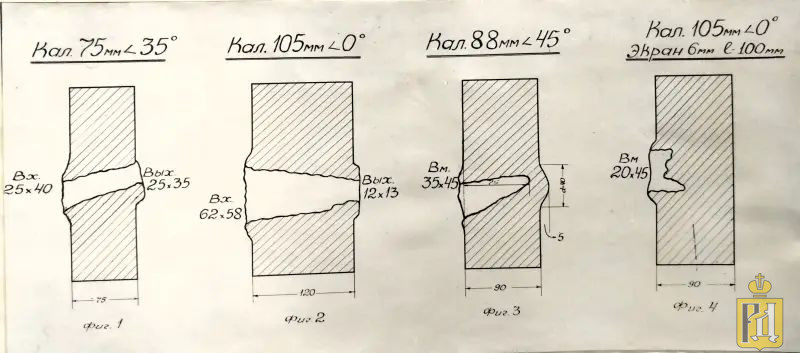

Схема поражений брони кумулятивными снарядами вермахта. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

В ходе испытаний оказалось, что немецкие кумулятивные снаряды вели себя непредсказуемо. В совершенно одинаковых условиях снаряды одного типа то пробивали броню, то отказывались это делать.

Загадку в «Броневом институте» так и не решили, но вскрытие показало, что в одинаковых снарядах было несколько разных типов кумулятивных воронок, отличающихся между собой формой и размером.

Опытным путем выяснили, что пробивное действие снарядов с глубокой конусной воронкой более сильное, чем с шаровидной более мелкой воронкой. Это, к слову, не противоречило большинству теоретических трудов того времени.

Выводы из отчета приведем тезисно:

«1. Пробивная способность кумулятивных снарядов возрастает с увеличением калибра и веса ВВ.

2. Направление пробоины не изменяется или изменяется незначительно относительно направления удара снаряда.

3. Размеры пробоины увеличиваются с увеличением калибра снаряда.

4. Кумулятивные снаряды действуют как таковые только до определенного угла встречи с броней. При дальнейшем увеличении угла от нормали действие их по броне напоминает действие фугасных снарядов.

5. При пробивании наблюдались пробоины следующих видов:

а) цилиндрического типа с диаметром входа равным диаметру выхода;

б) конического типа с диаметром входа большим диаметра выхода и в некоторых редких случаях с диаметром входа меньшим диаметра выхода (небольшие отколы с тыльной стороны).

Установить причины образования пробоин того или иного вида полностью не удалось.

Однако было замечено, что при пробивании плиты с избытком мощности снаряда получались чаще пробоины цилиндрического типа, при пробивании на пределе мощности снаряда – конусного типа с диаметром входа больше диаметра выхода.

Что касается пробоин с уширением на выходе, то в этих случаях можно предполагать влияние качества металла».

Как видим, исследование добавило экспертам еще больше вопросов, чем было изначально.

В ходе работ оказалось, что цементованная броня не давала преимущества защиты перед гомогенной. Относительно толщины брони в лидерах явно была 120-мм плита – она не пробивалась калибрами 75 и 88 мм даже по нормали. Но 105-мм кумулятивный снаряд поражал такие образцы насквозь, хотя и с небольшим запасом.

Инженеры предположили, что толщина брони 125–130 мм по нормали стала бы недосягаема для немецкого 105-мм снаряда.

О взводных экранах в отчете сказано только хорошее. Закономерность следующая – чем дальше от основной брони экран, тем выше защита от кумулятивной струи. Все бы хорошо, но после первого же попадания экран превращался в решето и не мог использоваться по назначению в дальнейшем.

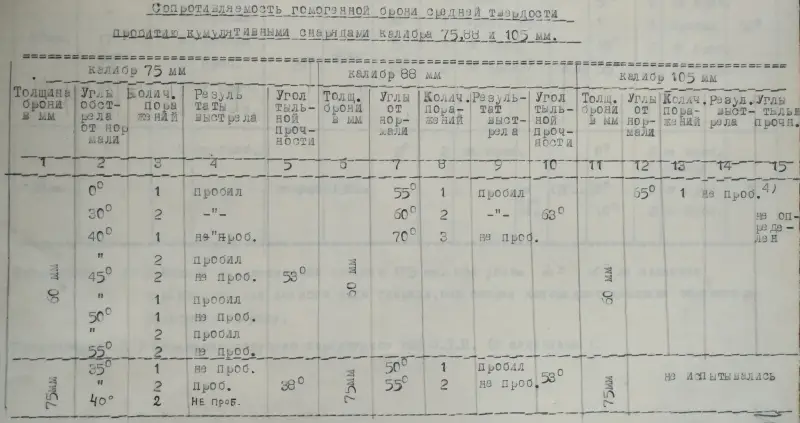

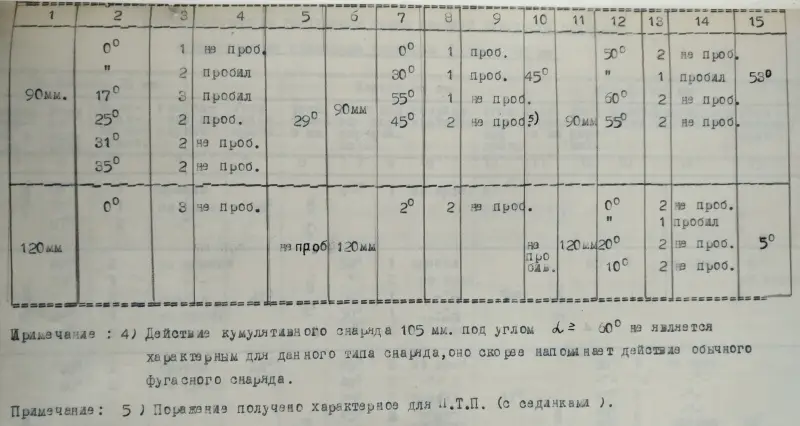

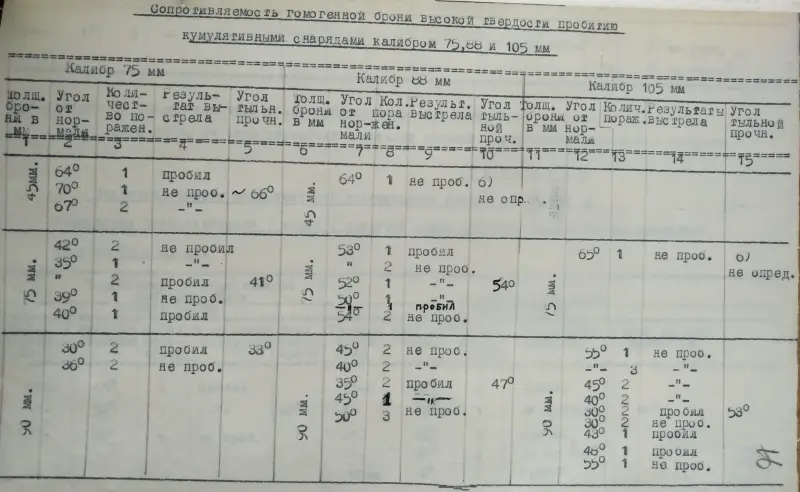

Фотокопии табличных данных из отчета представлены ниже.

Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

Еще одно немаловажное положение из отчета приведем в неизменном виде:

«Действие кумулятивного снаряда за броней после её пробития проверялось следующим опытом: за плитой средней твердости толщиной 60 мм был установлен параллельно ей подхват из трехмиллиметрового стального листа на расстоянии 700 мм. Стрельба производилась по плите снарядом 75 мм по нормали и под углом 30 градусов.

Выстрелов было произведено три. Основная плита в этих условиях пробивалась при избытке мощности снаряда. В подхвате наблюдались поражения на площади 350х250 мм. Большинство их них несквозные (вмятины). Наибольшее число сквозных поражений от одного выстрела было равно 13, размером от 4 до 13 мм по наибольшему измерению.

Приведенные данные показывают, что потоки частиц металла за броней после её пробития имеет достаточно большое сечение, а сами частицы достигают значительных размеров и обладают вполне ощутимой пробивной способностью».

В итоге пробивная способность трофейных кумулятивных снарядов ниже, чем у традиционных бронебойных снарядов аналогичных калибров и противотанковых гранатометов «Фауст» и «Офенрор».

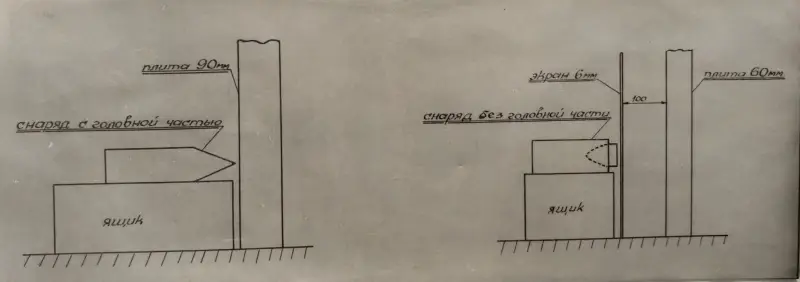

Схема расположения кумулятивных снарядов при подрыве на броне. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

Но инженеры «Броневого института» все-таки заставили кумулятивные снаряды вермахта работать как надо. Для этого они отказались от пушки и просто разместили снаряд напротив брони по нормали. Проводили две серии опытов. В первой подрывали снаряд без взрывателя, но с головным обтекателем, а во второй серии обтекатель удаляли. Лучше всего, само собой, кумулятивная струя работала без обтекателя. Причем гораздо лучше, чем из пушки. Вывод был такой:

Отдельно было выделено негативное влияние вращения снаряда, вышедшего из нарезного канала ствола.

Итогов исследования второй половины 1945 года явно было недостаточно для полноценного определения всех тонкостей кумулятивного оружия. Мало того, даже спустя 80 лет вопросы взаимодействия брони и кумулятивной струи далеки от окончательного решения.

Нет Комментариев