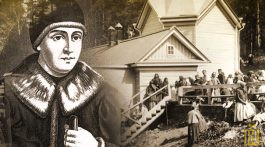

— 1114 г. † Преподобный Нестор Летописец

Нестор Летописец Печерский родился в 1056 г., составитель «Повести временных лет» – записей по годам замечательных событий из жизни Руси до 1111 года. Нестор – первый русский историк, заложивший нравственную основу нашей православной историографии и литературы, с их коренным отличием от всех других: не превозносить свой народ, а мерить его бытие отношением к правде Божией, с обличением всех уклонений от нее, которые и становятся причиной наших поражений и смут. Кроме того, им написано житие святых князей Бориса и Глеба, «Сказание о первых печерских подвижниках» и прочие труды. Нестор скончался около 1114 года. Святые мощи Преподобного покоятся в пещерах Киево-Печерского монастыря, где он монашествовал.

— 1505 г. † Великий князь Иоанн III

Сын Василия Темного. Княжил с 1462 г. по 1505 г. Со вступлением на Московский престол Иоанна IIIначинается новый этап русской истории — Русь Московская. Присоединение к Москве Новгорода (1478 г.), Твери (1485 г.), удела Верейского и части Рязанской области. Он окончательно свергнул монгольское иго (1480 г.), которое 257 лет тяготело над Русской землею (1223-1480 гг.). Женатый на Софии Палеолог (греческой царевне), он первый ввел обряд царского венчания. Считал себя наследником византийских императоров, принимал в сношениях с иностранцами титул Царя и соединил Московский герб, т. е. изображение Георгия Победоносца, поражающего дракона — с византийским гербом, Двуглавым Орлом.

Иван III беспощадно боролся против княжеско-боярской оппозиции. Он установил нормы налогов, собиравшихся с населения в пользу наместников. В Москве появилисьпервые «приказы», ведавшие отдельными отраслями государственного управления. В 1497 г. был издан общерусский Судебник, с помощью которого стало проводиться судопроизводство. Большую роль стали играть дворянство и дворянское войско. В интересах дворян-помещиков был ограничен переход крестьян от одного господина к другому. Крестьяне получили право осуществлять переход только один раз в году — за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и спустя неделю после Юрьева дня. Для обеспечения внутреннего порядка в стране Князь создал первую на Руси городскую управу (полицию). При нем было запрещено пьянство и брань на улицах. В летописи отмечается, что Иван III был весьма строг к женскому полу, считая, что именно женщины способны погубить нацию своим легкомыслием и пристрастием к удовольствиям. При Иване появилась артиллерия как составная часть войска. Сурово расправился Иван с движением «нестяжателей», чья деятельность была направлена на подрыв государственной мощи. В правление Ивана Московский Кремль был обнесен могучими кирпичными стенами и башнями и стал неприступной крепостью. В Кремле были построены Грановитая палата, Успенский и Благовещенский соборы. Были воздвигнуты также каменные крепости в Коломне, Туле и Ивангороде. Летописец писал о нем (пересказ В.Н.Татищева): «Сей блаженный и достохвальный великий князь… многие княжения присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую власть опроверже и всю Русскую землю данничества и пленения избави, и многие от Орды данники себе учини, многа ремесла введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи любовь и дружбу и братство сведе, всю Русскую землю прослави…».

Умер Иоанн Васильевич на 67-м году жизни, процарствовавши 43 года и 7 месяцев. Тело его погребено в каменной церкви Михаила Архангела, которую он построил в последние годы царствования. Великий князь Иван III был женат дважды: 1) на княжне Марье Борисовне тверской, от которой имел сына Ивана и 2) на Софии Фоминичне, дочери Фомы Палеолога, деспота морейского, родившей ему пять сыновей, в том числе Великого князя Василия III, и четыре дочери.

— 1505 г. Вступил на престол Великий князь Московский Василий III Иоаннович

По прямому имени Гавриил, в постриге Варлаам (25 марта 1479 — 3 декабря 1533) — Великий князь владимирский и московский в 1505—1533, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с императором Священной Римской империи Максимилианом I впервые в истории Руси назван Императором русов. Грамота Максимилиана I, титулующая Василия III Императором, была опубликована Петром I, в качестве инсигнии для его личных прав на коронацию императором. Василия III называли «последним собирателем Русской земли», поскольку, продолжая политику своего отца по укреплению и централизации Русского государства, он настойчиво и неуклонно подчинял российские земли власти Московского князя, ведя упорную политическую борьбу с феодальной оппозицией. В итоге именно Василий III окончательно ликвидировал систему удельных княжеств. В последние годы его правления Русь представляла собой единое государство. При Василии III к Москве были присоединены Псков (1510 г.), Волоцкий удел (1513 г.), Рязанское (1521 г.) и Новгород-Северское (1522 г.) княжества. Последователем отца Василий III выступал и по отношению к Литве и Польше. Конечной целью этой политики было присоединение к Москве всех западнорусских областей, а очередными задачами — присоединение отдельных городов и областей, подчинение пограничных мелких князей, отстаиванье интересов православия в Литовском государстве. В 1514 г. в ходе русско-литовской войны (1512-1522 гг.) был взят Смоленск.

— 1539 г. Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского

Святой благоверный князь Андрей Смоленский (Переяславский), память 27 октября и 23 мая по старому стилю. Происходил из рода смоленских князей. Зависть и крамолы против князя Андрея его родичей побудили его оставить свой удел. Бедным странником пришел он в г. Переяславль-Залесский и поселился у церкви Николая Чудотворца, у городских ворот. Через некоторое время князь был принят пономарем и в такой должности подвизался 30 лет, скрывая свое знатное происхождение. После многих трудов и подвигов святой князь Андрей мирно скончался около 1390 г. На теле его нашли золотую цепь и перстень — знаки княжеского достоинства и тяжелые железные вериги — знак его подвижничества, а также малую хартию, которая была написана рукою почившего. Похоронили святого у той же церкви. Через много лет, в 1539 г., мощи святого благоверного князя Андрея были обретены нетленными, и при обретении мощей произошло множество чудесных исцелений больных.

— 1692 г. † Царевна Анна Михайловна

Царевна Анна Михайловна родилась в Москве, 14 июля 1630 г. Дочь царя Михаила I Феодоровича и Царицы Евдокии Лукиановны (урожденной Стрешневой), младшая сестра Царя Алексея Михайловича. Крещена своим дедом, Святейшим Патриархом Филаретом в Чудовом монастыре. Незадолго до смерти постриглась в монахини в Вознесенском монастыре Московского Кремля под именем Анфисы. Была похоронена в Вознесенском соборе Вознесенского монастыря. В 1929 году в связи со сносом Вознесенского монастыря ее захоронение, как и захоронения других великих княгинь и цариц, было перенесено в подвал южной пристройки кремлёвского Архангельского собора.

— 1715 г. Основание Санкт-Петербургской Адмиралтейской гошпитали

Первоначально госпиталь была размещена на правом берегу Невы (ныне Выборгская сторона) в помещении бывших казачьих казарм. К началу октября 1715 оборудование было закончено, и Госпиталь приняла первых больных. Официальное открытие состоялось 27.10 1715. Осенью 1835 казной был куплен участок и дом княгини Шаховской «противу второй морской казармы», у Калинкина моста на р. Фонтанка, и с 1.10 1836 туда был переведен Санкт-Петербургский Адмиралтейский госпиталь. Это было первое в России военно-морское лечебное учреждение и долгое время единственная школа по подготовке медицинских кадров для флота. 1-й Ленинградский военно-морской госпиталь имеет богатую историю. В нем работали основоположники отечественной терапии М.Я. Мудров и отечественной эпидемиологии Д.С. Самойлович, гигиенист А.Г. Бахерахт и другие. Во время всех войн в госпиталь поступали с флотов и фронтов раненые и больные моряки. Им были обеспечены хороший уход и лечение.

— 1806 г. † Петр Борисович Иноходцев

Астроном, академик Петербургской АН (1779 г.). Исключительные способности открыли ему, сыну солдата, возможность получения образования в гимназии и университете при Петербургской АН, а затем в Геттингенском университете. Известен как первый историк астрономии в России. Умер в Петербурге.

— 1868 г. Учрежден «Правительственный вестник»

На основании Высочайшего повеления при Главном управлении по делам печати — высшей цензурной инстанции при Министерстве внутренних дел Российской империи — была учреждена общая и единственная для всех министерств и главных управлений официальная газета «Правительственный вестник». Газеты, до этого служившие органами некоторых министерств и управлений, потеряли свой официальный характер и должны были впредь подчиняться действию общих законов о печати.

— 1900 г. Освобождение Манчжурии

Русская стотысячная армия завершила освобождение Манчжурии. Было заключено Соглашение с китайским губернатором о восстановлении гражданского правления.

— 1905 г. Из письма Царя Николая II

В письме от 27 октября 1905 года своей матери, Императрице Марии, Царь Николай II писал: «В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла. Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда – старая, знакомая басня! Досталось и агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям».

— 1905 г. Образовано Министерство торговли и промышленности

Образовано Министерство торговли и промышленности — центральное ведомство по надзору за частной промышленностью и торговлей, управлению казенной промышленностью, проведению правительственной рабочей политики.

— 1915 г. Смотр боевых кораблей

Государь Николай II с Наследником Алексеем выехали в Ревель, где произвели смотр боевых кораблей. Государь по своему обыкновению задушевно беседовал с моряками, затем осмотрел кораблестроительный завод Русско-балтийского общества, встретив теплый прием со стороны рабочих.

— 1915 г. † Иван Александрович Баженов

Журналист, редактор газеты «Свет», деятель русского национального и монархического движения. Родился 12.10.1846 г., в г. Кирсанове Тамбовской губернии. Окончил с золотой медалью Тамбовскую гимназию. В сентябре 1911 г. Баженов участвовал (наряду с В.М. Пуришкевичем, Г.Г. Замысловским, А.Л. Гарязиным и профессором Н.О. Куплевасским) в разработке важного документа правых: «Докладной записки русско-национальных монархических организаций» на имя В.Н. Коковцева, только что назначенного председателем правительства после убийства П.А. Столыпина. В записке правые предостерегали нового премьера от уступок инородческим притязаниям и излагали свои пожелания по этому вопросу. С января 1912 г. стал членом Русского Собрания (РС). В журналистской среде имел репутацию поборника идей национализма и величия России.

— 1917 г. Запрет погромов

На «историческом» заседании съезда Советов в ночь на 27 октября было объявлено, что приняты «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Однако не попало в историю, что после «Декрета о мире», но прежде «Декрета о земле» была принята резолюция, объявляющая «делом чести местных советов не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил». Со стороны красно-светлых сил погромы не предполагались.

— 1917 г. Расстрел Кремля

С 27 октября по 3 ноября 1917 г. первопрестольная Москва и в особенности Кремль с его Соборами пережили свою Страстную Седьмицу — в течение семи суток древние святыни расстреливались артиллерийским, бомбометным, пулеметным и ружейным огнем. Артиллеристами были бывшие немецкие военнопленные, т.к. среди русских большевики не нашли артиллеристов, желающих обстреливать Кремль.

— 1937 г. † Архиепископ Серафим

Архиепископ Угличский Серафим (Самойлович) был расстрелян в Сиблаге, Новосибирской области. Прославлен в сонме новомучеников в 1981 г. Русской Православной Церковью за рубежом и в 2000г. РПЦ МП. Священномученик Серафим был из числа “непоминающих” митрополита Сергия.

Нет Комментариев