Православно-Державный календарь «ДОСТОПАМЯТНЫЕ ДНИ РОССИИ» (сокращенная версия, полная — в печатном издании)

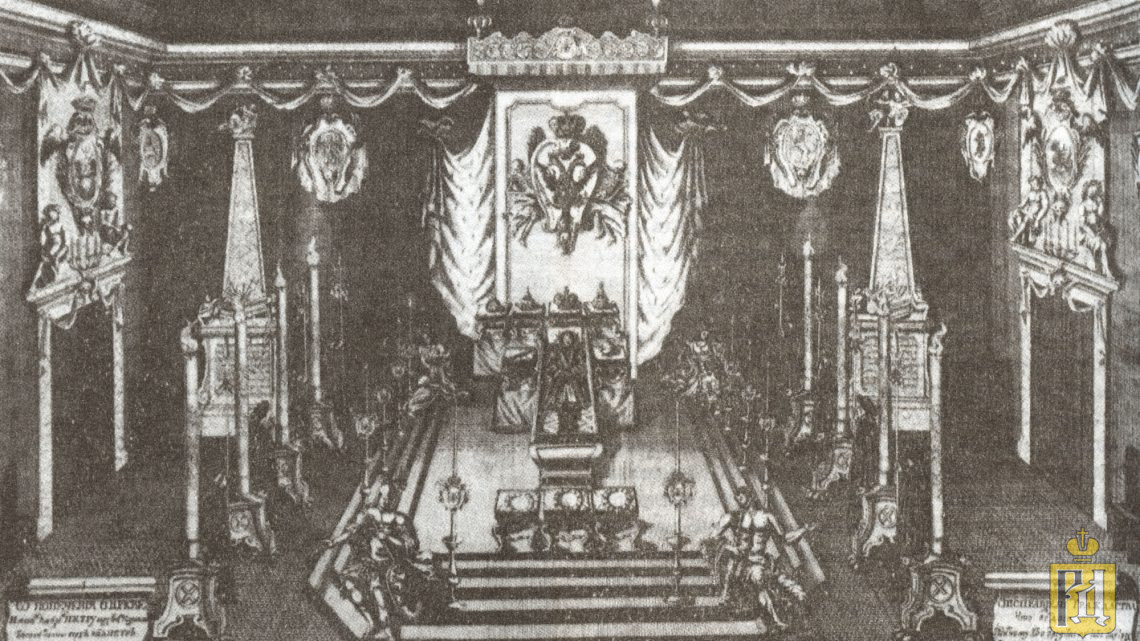

— 1725 г. Похороны Императора Петра I

В течение сорока дней народ, по обычаю, прощался с Государем. 8 марта похоронный кортеж от Дворца направился в собор Петропавловской крепости. Несмотря на сильный мороз и снег, вдова Государя Екатерина Алексеевна проделала весь путь пешком. По грандиозности и силе воздействия на присутствующих церемония погребения Императора Петра I не имела себе равных ни до, ни после этого. Непрерывно, сменяя друг друга, исполняли печальные мелодии полковые оркестры и пели несколько сот церковных певчих. С интервалом в минуту несколько часов подряд следовали пушечные залпы. В соборе после литургии архиепископ Феофан Прокопович произнес свою знаменитую проповедь, начавшуюся словами: “Что се есть? До чего мы дожили, о, россияне! Что видим? Что делаем? – Петра Великого погребаем!” Под вопли и рыдания присутствующих тело покойного присыпали землей, закрыли гроб крышкой, разостлали на ней императорскую мантию и на катафалке под балдахином оставили посреди собора. Петр Великий был погребен. С этого времени собор Петропавловской крепости стал официальным местом погребения всех российских самодержцев.

— 1884 г. † Владимир Федорович Адлерберг

Генерал-адъютант. Император Николай I по духовному завещанию назначил его своим душеприказчиком и оставил пенсию в 15 тыс. руб. В завещании Император писал: «С моего детства два лица были мне друзьями и товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как родного брата, и надеюсь иметь в нем по конец жизни неизменного и правдивого друга…» В 1842-1857 гг. -- главноначальствующий над Почтовым департаментом; при нем были введены первые в России знаки почтовой оплаты: штемпельные конверты и почтовые марки. В 1857 г. Адлерберг был назначен членом секретного (впоследствии главного) Комитета по крестьянскому делу, а затем — Комитета для устройства быта государственных крестьян.

— 1897 г. † Аполлон Николаевич Майков

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897 гг.) называл себя духовным крестником Тютчева. И так же, как этот великий поэт, он любил Россию, был ревностным патриотом Отечества. Он писал: «И каково бы ни было образование каждого, из каких бы источников ни почерпнул он свои знания и мнения, все в один голос, в один миг должны были разрешить этот вопрос и единодушно, перед судом совести, ответить: «Я – русский»… Ничто не подавило в нашем сознании, что можно быть ученым и образованным человеком и чувствовать, что мы в тоже время русские, и что в нас повыше всего одно святое чувство любви к отечеству! На нас, писателях лежит великий долг – увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, который ощутителен всякому».

— 1898 г. † Иван Иванович Шишкин

Русский художник. Иван Иванович Шишкин родился в 1832 г. Заслужил известность как выдающийся мастер русского лесного пейзажа. «Шишкин – художник народный. Всю жизнь он изучал русский, преимущественно северный лес, русское дерево, русскую чащу, русскую глушь. Это его царство, и тут он не имеет соперников, он единственный», – так писал о живописце известный русский критик В.В. Стасов.

— 1917 г. Последний приказ Царя по Армии

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения мною за себя и за сына от престола Российского, власть передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага… Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так и мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте же доблестно нашу Великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое послабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе святой великомученик и Победоносец Георгий.

8 марта 1917 г., Ставка”.

— 1917 г. Прощание с войсками

Утром Государь прощался со всеми чинами Своего штаба, начиная со старших до самых низших. Все собрались в большом зале Управления дежурного генерала. Государь говорил ровным голосом, ясно, отчетливо, с глубоким сердечным вниманием. Его простые слова глубоко западали в душу. Всем было невообразимо тяжело. Закончив свои прощальные слова, Его Величество начал обходить присутствовавших, каждому подавая руку. Нервное напряжение в зале достигло предела. Многие плакали. Некоторые не могли сдержать рыданий, двое или трое упали в обморок. Общая атмосфера в зале настолько накалилась, что Государь, — то ли поддаваясь всеобщему настроению, несмотря на свое сверхчеловеческое самообладание, то ли не желая подвергать присутствовавших дальнейшей нравственной пытке — прекратил обход и вышел из зала.

— 1917 г. Арест царской семьи

Арест Царя-Мученика в поезде в Могилеве и Императрицы с Наследником и Великими княжнами в Царском селе состоялся в роковом для России 1917 г. Для ареста Царя в Могилев прибыли четыре думских депутата. В телеграмме князя Львова сообщалось, что они будут сопровождать Государя в Царское Село как главу правительства, отказавшегося от власти, и что эта их командировка означает проявление внимания к Государю. Это была бессовестная ложь. Как только Государь сел в поезд, эти лица объявили ему через генерал-адъютанта Алексеева, еще накануне осведомленного об истинной цели их приезда, что он арестован. Одновременно с Государем, в Царском Селе генералом Л. Корниловым - всем обязанным Государю, пользовавшимся его безграничным доверием, обласканным им и осыпанным наградами - по постановлению Временного Правительства были арестованы: Государыня Императрица Александра Федоровна и Августейшие Дети.

— 1917 г. Биржевые ведомости, утренний выпуск

Премьер-министр Ллойд Джордж в британском парламенте «с чувством живейшей радости» приветствовал свержение русского Царя: «Британское правительство уверено, что эти события начинают собою новую эпоху в истории мира, являясь первой победой принципов, из-за которых нами была начата война»; «громкие возгласы одобрения раздались со всех мест».

— 1917 г. Надругательство над телом Григория Распутина

По распоряжению министра юстиции Временного правительства А.Ф. Керенского и председателя Совета министров князя Г.Е. Львова солдаты Царскосельского гарнизона выкопали из земли гроб с телом Г. Распутина. Спустя сутки он был перевезен в Петроград, в помещение бывшей придворно-конюшенной части на Конюшенной площади, ставшей к этому времени автобазой Временного правительства. В ночь с 10 на 11 марта тело убитого Г. Распутина сожгли.

— 1917 г. † Николай Андреевич Зверев

Ученый-правовед и государственный деятель, тайный советник, член Государственного Совета, сенатор. Родился в 1850 г. Выходец из крестьянского сословия. Благодаря своим исключительным дарованиям добился высокого положения в обществе. С 1909 г. член Государственного совета, в котором был членом правой группы. Принимал активное участие в деятельности Русского собрания. В разгар истерии в либеральной печати по поводу «кровавого навета на несчастный еврейский народ» он не побоялся публично проявить свою солидарность с обвинителями Бейлиса в ритуальном умерщвлении христианского мальчика А. Ющинского тем, что присутствовал 9 ноября 1913 г. у Б.В. Никольского на обеде, посвященном героям Киевского процесса.

— 1936 г. † Александр Константинович Глазунов

Родился 10 августа 1865, Санкт-Петербург —† 21 марта1936, Нёйи-сюр-Сен, Франция. Русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, профессор Петербургской консерватории (1899), в 1907—1928 — ее директор. Народный артист Республики (1922). Одаренный хорошим слухом и музыкальной памятью, Глазунов начал обучаться игре на фортепиано с девяти лет, сочинять с одиннадцати. В 1879 г. он познакомился с Милием Балакиревым, который отметил незаурядный талант юноши и рекомендовал его Николаю Римскому-Корсакову. С Римским-Корсаковым Глазунов начал частным образом изучать теорию музыки и композицию, и за полтора года прошел весь курс гармонии, форм и инструментовки. Уже в 1882 году Глазунов написал свою Первую симфонию, которая с успехом была исполнена под управлением Балакирева, а вскоре появился его первый струнный квартет. Творчеством Глазунова вскоре заинтересовался известный меценат и покровитель искусства Митрофан Беляев, ставивший своей целью поддержку молодых русских композиторов. Глазунов стал активным участником «Беляевского кружка», который собирался по пятницам с1885 г. по 1903 г. в доме этого музыкального мецената. Центральной фигурой музыкальных собраний — Н.А.Римский-Корсаков, его товарищи и ученики: А.П. Бородин, А.К. Глазунов, А.К. Лядов, позднее Ф.С. Акименко, Н.Н. Черепнин, А.В. Оссовский. Бывали и московские композиторы П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.Н. Скрябин. В 1885 году Беляев организовал цикл Русских симфонических концертов и музыкальное издательство в Лейпциге, а годом ранее при его поддержке Глазунов впервые отправился за границу, где была исполнена его Первая симфония, и где он познакомился с Ференцем Листом, одобрительно отозвавшимся о его творчестве. Вернувшись в Петербург, Глазунов стал одним из членов так называемого «Беляевского кружка», в который входили также Римский-Корсаков, Лядов, Малишевский, Витолс, Блуменфельд и другие музыканты. Продолжая традиции «Могучей кучки» по части развития русской композиторской школы, беляевцы также держали курс на сближение с западной музыкальной культурой. После Октябрьской революции Глазунов сумел остаться на своем посту, наладив отношения с новым режимом, и в частности с наркомом просвещения Анатолием Луначарским, и сохранить за консерваторией престижный статус. Он выступал как дирижер на фабриках, в клубах и др., принимал участие в музыкально-общественной жизни страны. В 1922 ему было присвоено звание народного артиста Республики. Тем не менее, против Глазунова в консерватории были настроены как некоторые группы профессоров, так и студентов. В 1928 году Глазунов был приглашён на композиторский конкурс в Вену, посвящённый столетию со дня смерти Франца Шуберта, и по его окончании принял решение не возвращаться в СССР. Глазунов формально числился ректором консерватории до 1930 года (его обязанности исполнял Максимилиан Штейнберг). Некоторое время Глазунов выступал как дирижёр, а в 1932 г. в связи с ухудшившимся здоровьем вместе с женой поселился в Париже, где изредка сочинял (среди его поздних работ — Концерт для саксофона с оркестром, посвящённый Сигурду Рашеру).

Глазунов умер в Париже в 1936 году. А в 1972 году его прах был перевезен в Ленинград и торжественно захоронен на Тихвинском кладбищеАлександро-Невской лавры. В Мюнхене открыт институт, занимающийся исследованием творчества композитора, архив его партитур хранится в Париже. Именем композитора назван малый зал Санкт-Петербургской консерватории.

— 1958 г. Новый беспосадочный перелет

Пассажирский самолет ИЛ-18, не совершая промежуточной посадки, совершил перелет от Москвы до Иркутска.

— 1960 г. † Архиепископ Виталий

В миру Максименко Василий Иванович, архиепископ Русской Православной Церкви за Рубежом. Еще в 1905–06 гг. , будучи иеромонахом, он немало сделал для предотвращения революционных волнений на Волыни. С 1906 г. по 1917 г был организатором и руководителем Почаевского отдела Союза русского народа. Был делегатом 3-го Всероссийского съезда русских людей 1—7 октябре 1906 г. в Киеве. 12 мая 1907 г. во главе депутации Почаевского отдела СРН был на Высочайшем приеме, во время которого произнес речь, рассказав Царю о народных нуждах, и преподнес икону Почаевской Божией Матери. Два года спустя, в 1909 г. был членом монархической депутации от Волыни на Высочайшем приеме, во время которого преподнес Государю икону прп. Иова Почаевского. В 1910 г. учредил при Лавре курсы ревнителей СРН, которые были созданы для подготовки кадров активистов Союза. В 1910 г. в серии «Библиотека Волынского Союза Русского Народа» издал «Катехизис Союза Русского Народа» (автор на титульном листе брошюры не указан, но, судя по всему, им был архим. Виталий). В простой для уяснения вопросно — ответной форме в «Катехизисе» обсуждались актуальные для монархического движения вопросы. Обосновывая необходимость существования русской монархической организации, архим. Виталий писал: «Согласно ли с высшей правдой и Словом Божиим объединение русского народа для своей защиты и спасения? Согласно. Господь наш Иисус Христос учил на земле жалеть всех трудящихся, обремененных, обиженных и защищать таковых от сетей и коварства всякого рода хищников и лицемеров (Мф. 12,30; Лк. 11, 41)». Некоторые монархисты стеснялись носить на груди знаки СРН. Автор «Катехизиса» доказывал, что это не только необходимо, но и спасительно для каждого православного монархиста: «Почему русский человек должен носить на груди знак Союза Русского Народа? Нося на груди знак Союза Русского Народа, русский человек этим показывает, что он гордится и не страшится за свою принадлежность к Союзу Русского Народа. …Всякий верный русский человек должен перед смертью сделать завещание, чтобы его близкие и родные и в могилу верного до конца русского человека опустили со знаком Союза Русского Народа на груди. Пусть союзный знак на груди умершего члена Союза Русского Народа послужит для окружающих напоминанием, что всякий русский человек со своей душой должен предстать пред Господом Богом на Страшный Суд и дать Ему ответ в своей верности…» С началом революции печатная мастерская в Почаеве была захвачена украинскими националистами. А сам архим. Виталий в 1919г. был арестован по приказу Петлюры вместе с митр. Антонием, архиеп. Евлогием (Георгиевским), еп. Никодимом (Кротковым) и другими русскими монахами. Провел несколько месяцев в заключении в базилианском монастыре в м. Бучач Тернопольского округа, а затем в Ивангороде. После окончания гражданской войны оказался в эмиграции.

В 1959 г. назначен архиепископом Североамериканским и Канадским. Затем - архиепископом Восточно-американским и Джерсийским. Скончался в Нью-Йорке, похоронен в Джорданвилльском монастыре.

— 1998 г. † Галина Сергеевна Уланова

Звезда русского балета. Родилась 26 декабря 1909 г. в Санкт-Петербурге. (8 января1910, Санкт-Петербург — 21 марта1998, Москва) — русская советская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР (1951). Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Лауреат четырех Сталинских премий первой степени (1941, 1946, 1947, 1950) и Ленинской премии (1957). «Вот все кругом твердят: Уланова, Уланова, Уланова – ничего особенного, самая обыкновенная богиня» (Алексей Толстой).

— 2003 г. † Митрополит Гедеон

Митрополит Гедеон, в миру Александр Николаевич Докукин родился 18 декабря 1929 г. в станице Новопокровская, Северо-Кавказский край. Епископ Русской православной церкви, с 1990 года — митрополит Ставропольский и Владикавказский.

В годы его правления на Северном Кавказе возвращено РПЦ и построено 100 храмов, в два с половиной раза увеличилось количество приходов.

«Не погибнет, не погибнет Россия, как многие недоброжелатели хотят и думают, – говорил в своих проповедях владыка Гедеон. – Матерь Божия защитит нас, защитит Свой Удел, только бы русские повернулись к Богу и не стеснялись быть русскими. Я верю - Бог нам поможет и Россию спасет».

Похоронен в ограде кафедрального собора Ставрополя.

Нет Комментариев