С детства мне ласкает слух.

Шпага многим показала,

Шпага многим показала,

Что такое прах и пух.

Песня из кинофильма

«Достояние республики» (1971)

на стихи Ю. Энтина

Рассказы об оружии. Мы продолжаем серию рассказов об оружии, которое находится во владении Пензенского областного краеведческого музея. А там есть множество очень интересных образцов холодного оружия прошлого.

Шпага

А начнем мы вот с этой шпаги с богатой чеканной кардой и даже на вид очень тонким клинком.

Что это и для чего?

Оказывается, это шпага российского чиновника, то есть принадлежность его форменного обмундирования. Подержал в руках… Клинок производит впечатление чего-то игрушечного. Подумалось, что его можно было легко сломать. Но ведь для боя эта шпага и не предназначалась…

Просто в XVIII–XIX вв. в России, так же, как и и в Западной Европе, шпага превратилась в знак дворянского сословия, а с развитием бюрократии стала еще и важной принадлежностью мундира чиновника. Она так и называлась: «мундирная шпага гражданских чиновников» и полагалась к ношению гражданским и придворным чинам, а также чиновникам в отставке с парадной, праздничной и обыкновенной униформой.

В рескрипте государя императора от 18 апреля 1855 года указывалось, что «треугольные шляпы и шпаги имеют по всем ведомствам форму однообразную, по вновь Высочайше утвержденным образцам… Шпаги носить на военных портупеях, пристегнутых под полукафтаном, в котором имеется для сего, ниже талии, поперечный прорез в два вершка. Такая же портупея полагается и при парадных мундирах лиц первых трех разрядов».

Впрочем, такая же шпага стала ещё и принадлежностью форменного мундира студентов императорских университетов и ряда учебных заведений в России до 1917 года. Для гражданских чиновников России шпага нового единого образца, к которому относится и данная шпага, была введена в 1855 году.

Эфес шпаги 1855 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Длина клинка составляла 70–80 см, ширина 1,5–2 см. Общая длина достигала 98 см. Ширина клинка у гарды – 2,5 см. Толщина клинка у гарды – 4,5 мм. Сечение клинка могло сильно различаться, видимо, оно критичным не являлось. Весила такая шпага около 800 г. Рукоять перевивалась крученой латунной проволокой.

Характерной особенностью эфеса шпаги была её «ампирная» рукоять, пришедшая в Россию ещё в начале XIX века. Навершие её выполнялось в виде львиной головы, на перекрестии находился декоративный щиток, на дужке, в овальной розетке красовался вензель императора Николая I. По «Положению о гражданских мундирах» 1834 года такие шпаги предписывались к ношению всем придворным и гражданским чинам, кои были одеты в мундиры, либо в вицмундиры.

Щиток шпаги украшало рельефное изображение двуглавого орла. Причем щиток 1834 года был чеканным из цельного куска латуни, а вот на шпаге 1855 года его стали делать прорезным, из двух, наложенных один на другой тонких листов латуни. На крыльях орла были изображены восемь «титульных» гербов Российской империи, по четыре с каждой стороны.

С правой стороны находились гербы Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенный герб Великих Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского). Слева – гербы Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. После 1857 года, когда российский герб несколько изменился, поменялось гербовое изображение орла на шпаги – теперь крылья стали изображаться приподнятыми и с гербами губерний империи.

Интересно, что гражданские шпаги полагалось снимать при поклонении иконам.

Женихам, одетым в парадные мундиры, на брачной церемонии было положено снимать их. А ещё шпаги отстегивали от портупеи на балах, чтобы они не мешали танцам. 11 мая 1898 года шпагу гражданского образца получили ещё и чиновники Корпуса лесничих, а с 1904 года в Российской империи она была присвоена практически всем её чиновникам.

Сабля

Следующим объектом нашего рассказа будет сабля, причем познакомиться вот с таким её образцом автору повезло ещё в 1971 году, когда моя мать вторично вышла замуж и пригласила меня увидеться с «новым папой» – Петром Шпаковским. Дома у него оказался настоящий музей, где я увидел и практически точно такую же саблю. «Мне её немецкий генерал выдал, когда я у него принимал капитуляцию», – сказал он и показал мне клеймо «Золинген» на её клинке и… глаза у льва на рукоятке, сделанные из искусственных рубинов.

Вот такие сабли носили генералы вермахта в годы Второй мировой войны. Причем, видимо, данная сабля была явно сделана на заказ, так как на оборотном щитке гарды у клинка выгравированы две буквы H, вставленные одна в другую. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Было бы очень интересно, разумеется, заняться её историей, но… времени на это у меня, к сожалению, совсем нет. Но если этим решит заняться кто-то из читателей ВО – обещаю со своей стороны любые фотографии этого артефакта, которые могут для такого исследования понадобиться.

Гравировка клинка. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Оказалось, что в ожидании новой войны, германская компания C. Eickhorn решила выпустить серию так называемых фельдмаршальских сабель, носивших имена прославленных германских полководцев. Каждая такая сабля носила имя одного из таких выдающихся деятелей Германии и имела собственный каталожный номер.

В серию вошло девять сабель схожего дизайна, разрабатывал который Пауль Касберг. Все сабли были изготовлены с 1936 до 1938 года, причем внешний вид каждой был запатентован и охранялся законом Германии об авторском праве. Об этом говорило и клеймо на внутренней поверхности гарды – Ges Geshutz, означавшее, что, в случае подделки именно этой детали сабли, с мошенником поступят по закону!

Естественно, что германские генералы начали в массовом порядке заказывать себе такие парадные сабли, так что выпущено их было довольно-таки много.

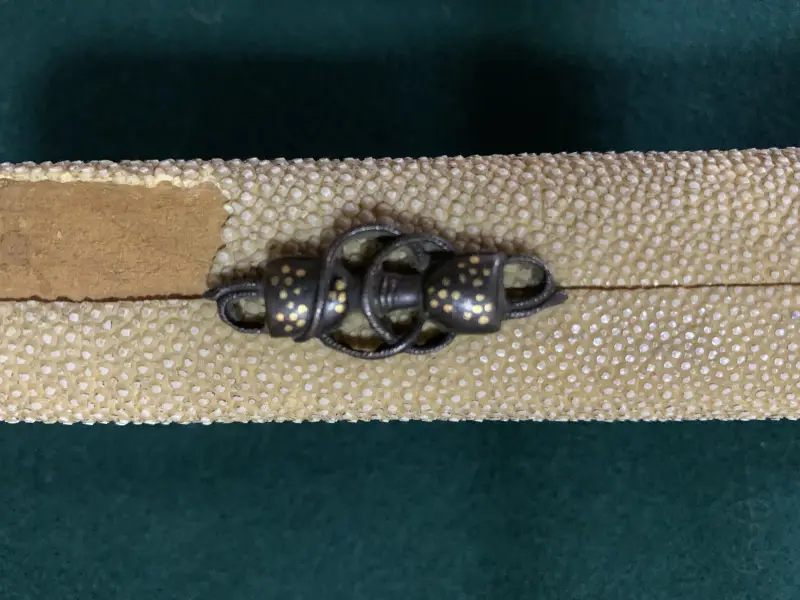

Лицевая сторона рукоятки (цука), обтянутая кожей с брюха ската (самэ). Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Обратная сторона рукоятки цука. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Японский клинок

Есть в коллекции Пензенского областного краеведческого музея и два японских клинка. Причем, первый, более ранний, представляет большой интерес.

В общем-то, это обычный японский меч катана, который вполне мог быть изготовлен до 1868 года, и затем продан какому-нибудь иностранцу по нужде.

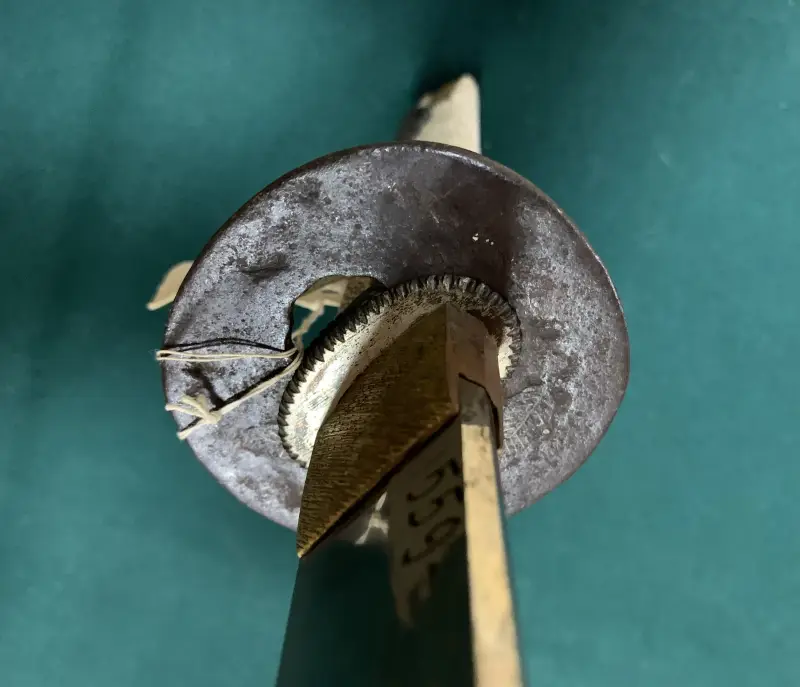

Хорошо видны деревянный крепежный штифт (мекуги) и металлическая крепежная муфта гарды цуба – фути, а также задняя, то есть лицевая, сторона цубы. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

На этом фото видна внешняя поверхность цубы, шайба сеппа и деталь крепления цубы на клинке – муфта хабаки. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

И вот что самое интересное в этом клинке.

И сам он, и рукоять, и детали оформления рукоятки выглядят довольно новыми, чего совершенно нельзя сказать о её цубе, которая выглядит очень грубой и сделана всего лишь посредством кузнечной ковки. Тут мы встречаемся с интересным явлением японской культуры: старое всегда ценилось японцами больше нового. Поэтому-то они берегли цубы от старых мечей и, если уж не могли сохранить их клинки (случалось и часто, что они просто ломались!), но сохраняли цубу и переставляли старую цубу на новые мечи в течение нескольких поколений!

Вот и на этом мече цуба по своему внешнему виду вполне может принадлежать мечу XI и даже X века, тогда как сам меч выглядит очень даже новым…

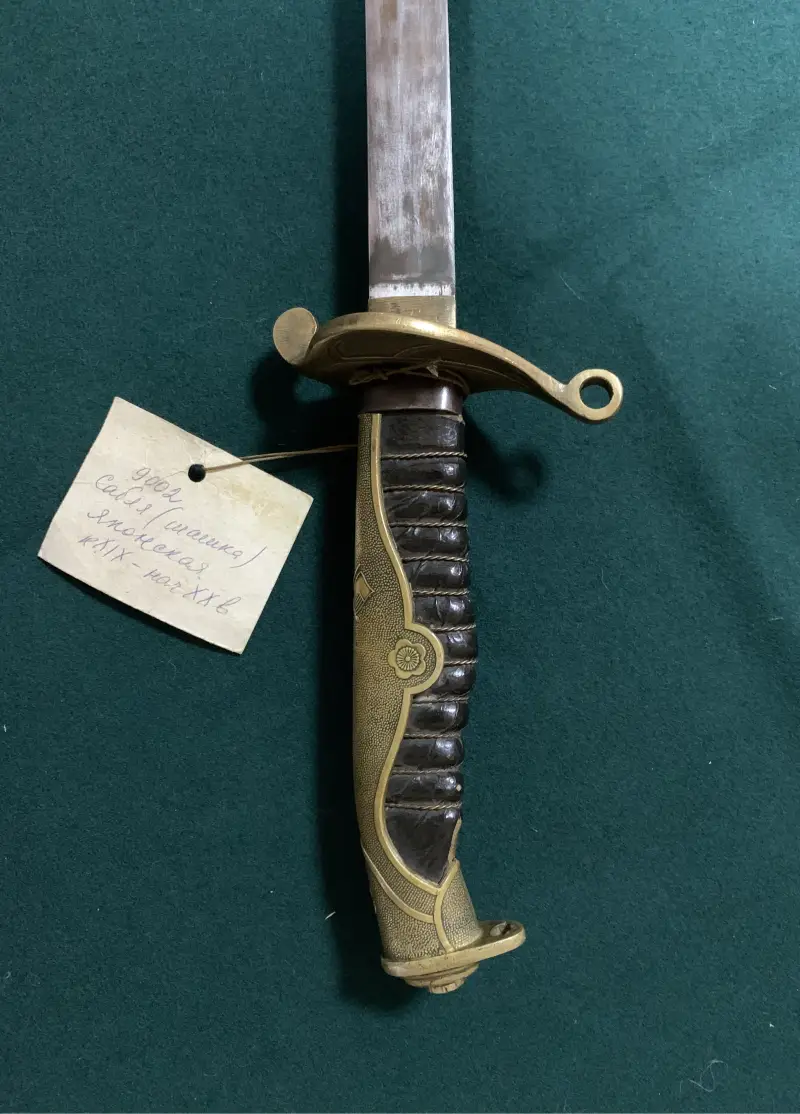

Последним японским военным экспонатом является японская сабля, явный трофей Русско-японской войны. Судя по форме рукоятки, это армейская сабля, поскольку ножны у неё металлические и выкрашены в цвет хаки.

О том, что это армейская, а не полицейская сабля (а они внешне очень похожи), говорит пятилепестковый цветок вишни на накладке эфеса

У полицейских сабель этот же значок состоял из 10 лепестков. Герб Японии – императорская хризантема внутри значка указывает на то, что сабля была произведена на государственном арсенале.

Устье ножен и крепежное кольцо

Нет Комментариев