Продолжение статьи: «Как победить миллион камикадзе? Защита войск от новой угрозы».

В первой части цикла были рассмотрены возможности взрывомагнитных генераторов радиочастотного ЭМИ.

Данный тип источника ЭМИ оказался слишком технически сложен для применения в системах защиты бронетехники, кроме того – не обеспечивал продолжительный режим работы.

В настоящей статье мы рассмотрим другую, более подходящую технологию, которая требует относительно простой материальной части и сможет защищать боевую машину (например – танк) продолжительное время.

Как обычно – сначала немного истории и совсем чуть-чуть теории…

Как вы помните из школьного курса физики – переменное магнитное поле является источником ЭМИ, который будет тем сильнее, чем больше полевой материи вовлечено в изменение (чем выше плотность и больше объем изменяющегося магнитного потока) и чем быстрее магнитный поток изменяется (чем быстрее изменяется направление потока – оно же направление силовых линий магнитного поля).

Очень быстрое изменение направления магнитного потока и его плотности порождает ЭМИ огромной силы.

Virtual cathode oscillator

Виртуально-катодный осциллятор или генератор на виртуальном катоде – именно так переводится заголовок, но для краткости обычно говорят «виркатор».

Что же это за зверь такой?

Осцилляция – это периодическое повторение одного и того же действия, работа в замкнутом цикле.

Осциллятор – это такое устройство, которое осуществляет повторяющиеся, однообразные действия. Часовой маятник, например – механический осциллятор.

С «виртуальным катодом» немного сложнее…

Следует заранее уточнить, что эмиттер – это устройство, которое что-либо испускает – например, автомат Калашникова – это эмиттер пуль калибра 5,45 мм, но сегодня нас интересует эмиссия электронов.

Все дело в том, что именно электрон является носителем электрического заряда.

Как мы помним из курса физики – движущийся электрический заряд создает вокруг себя магнитное поле, а изменяющееся (или переменное) магнитное поле есть не что иное, как источник ЭМИ.

Если заставить электрон изменять свое магнитное поле – будет иметь место ЭМИ.

Как это сделать? Заставить электрон двигаться с ускорением! Знак ускорения неважен.

Чем быстрее движется электрический заряд – тем сильнее порождаемое им магнитное поле.

Чем быстрее меняется скорость заряда – тем быстрее меняется и порождаемое им поле.

Чем быстрее меняется поле – тем мощнее порождаемый им ЭМИ.

Чем быстрее электрон разгоняется (тормозит) – тем сильнее электромагнитный импульс.

Это явление и положено в основу виркатора.

Разумеется, один электрон не в состоянии породить достаточно мощный ЭМИ, но ведь электрон может быть не один, а «стая зайцев», как мы знаем из советских неприличных анекдотов, способна на многое…

Виркатор решает два принципиальных вопроса:

- Где взять достаточное количество электронов?

- Как заставить их двигаться с огромным ускорением?

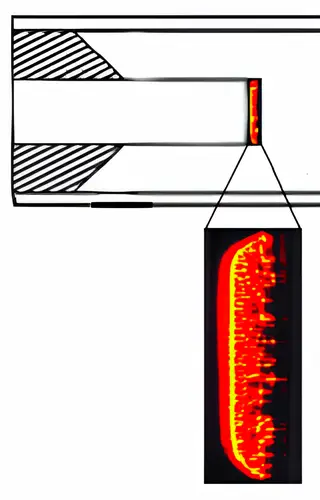

Если подать на шероховатый графит переменный ток напряжением не менее миллиона вольт – кристаллическая решетка на поверхности графита начнет разрушаться на атомном уровне. Произойдет разрушение межатомных связей и ионизация атомов – начнется процесс взрывной электронной эмиссии.

Опустим объяснение механизма процесса – автор знаком с этим явлением слишком поверхностно, чтобы объяснить его причины – достаточно сказать, что в основе этого явления «корпускулярно волновой дуализм электронов», «скин-эффект проводников» и много чего ещё – так что не будем углубляться…

Для бесстрашных и страждущих докопаться до истины – ссылка на «хабр» с объяснением этой магии.

Практически доказано – в процессе разрушения поверхностного слоя кристаллической решетки катода образуется «прикатодная плазма» – ярчайший источник электронов.

Но как заставить эти электроны двигаться туда, куда нам надо? Как принудить их стремительно ускоряться, тормозить и снова ускоряться (осциллировать)?

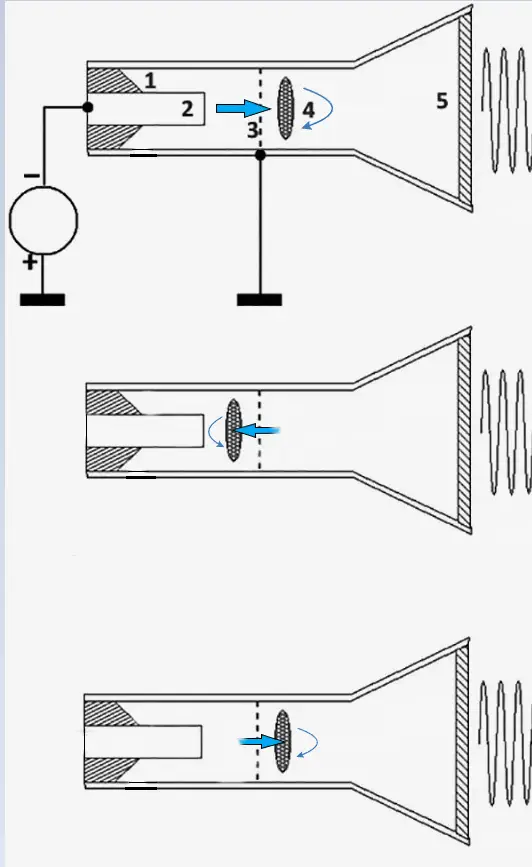

Необходимо создать достаточную разность потенциалов между катодом (эмиттером электронов – № 2) и сетчатым анодом (№ 3). Это значит – следует подать на катод ток очень высокого напряжения (достаточного для начала эмиссии электронов), а анод заземлить.

Облако электронов (№ 4), подчиняясь действию электромагнитных сил, порожденных разностью потенциалов, начинает упорядоченное движение от эмиттера к сетчатому аноду.

К слову – это электронное облако и называется «виртуальный катод».

Подавляющее большинство электронов виртуального катода пролетит сквозь пустоты в ячейках сетчатого анода, словно воздух сквозь теннисную ракетку (верхнее изображение).

Под действием все тех же сильнейших электромагнитных сил облако электронов будет все так же стремиться к аноду, а для этого электроны будут вынуждены молниеносно затормозить и полететь в обратном направлении (среднее изображение).

Сетчатый анод, однако, снова пропустит сквозь себя большинство электронов виртуального катода, и снова электромагнитные силы заставят виртуальный катод стремительно изменить направление движения на противоположное (нижнее изображение).

Виртуальный катод начнет осциллировать, возвратно-поступательно перемещаясь вдоль оси виркатора, пытаясь достигнуть сетчатого анода, снова и снова пролетая сквозь его сетку большей частью электронов, словно вода сквозь рыбацкий невод.

Бесконечный цикл будет повторяться до тех пор, пока на эмиттер поступает переменный ток высокого напряжения.

Кроме того – меняется и плотность электронного облака.

При торможении «первых» электронов в облаке их настигают следующие за ними – представьте, что в плотном автомобильном потоке водитель первой машины внезапно «ударил по тормозам» (никогда так не делайте).

Плотность электронного облака возрастает, а значит – возрастает и плотность порождаемого электронным облаком магнитного потока, а переменное магнитное поле (изменяющийся магнитный поток), как уже говорилось – источник электромагнитных волн.

На каждой итерации этого цикла, благодаря очень быстрому изменению скорости, направления движения и плотности электронного облака, возникает весьма мощный ЭМИ.

Проводящие ток и заземленные стенки виркатора непроницаемы для ЭМИ, лишь радиопрозрачная, герметичная крышка (№ 5) выпускает излучение.

Излучение виркатора распространяется в пространстве не равномерно, а направленным, расходящимся конусом.

Крышка нужна, чтобы обеспечить вакуум внутри виркатора – иначе молекулы воздуха будут поглощать поток электронов, а эмиттер, скорее всего, взорвется.

Также на рисунке показан диэлектрический изолятор эмиттера (1).

Всем хороши виркаторы в качестве ЭМИ оружия – при питании особо мощными источниками тока они способны генерировать столь мощные ЭМИ, что способны сжечь даже относительно хорошо защищенную электронику крылатой ракеты на дистанции сотен метров.

Однако – такие мощности требуют колоссального электрического напряжения, измеряемого миллионами вольт и более.

Представьте толщину электрической изоляции для проводки устройства, которое потребляет десятки миллионов вольт, а ведь необходимо предусмотреть ещё и «запас прочности»!

До недавнего времени «боевые виркаторы» оставались такими мастодонтами, которые не то что на танк – не на каждый корабль получилось бы установить!

К счастью – предлагаемая концепция не потребует такой мощности (и таких габаритов) устройства и вот почему:

- предполагается защита бронетехники на дистанции не более 30 – 40 метров, ни о какой километровой дальности речь не идет, что позволяет радикально, в десятки и сотни раз (см. «закон обратных квадратов») снизить требования к мощности (а значит – и к габаритам) устройства;

- типовая цель системы – кустарно изготовленные «FPV-дроны», а кустарный способ изготовления не предусматривает защиту от высокочастотного ЭМИ;

- кустарные «FPV-дроны» работают на гражданских микропроцессорах, которые (учитывая актуальные техпроцессы их изготовления) в особо высокой степени уязвимы к воздействию высокочастотного ЭМИ.

Все это делает виркатор идеальным средством борьбы с дронами-камикадзе и позволяет надеяться на особо высокую эффективность его работы по кустарным «FPV-дронам», даже при небольших габаритах системы защиты.

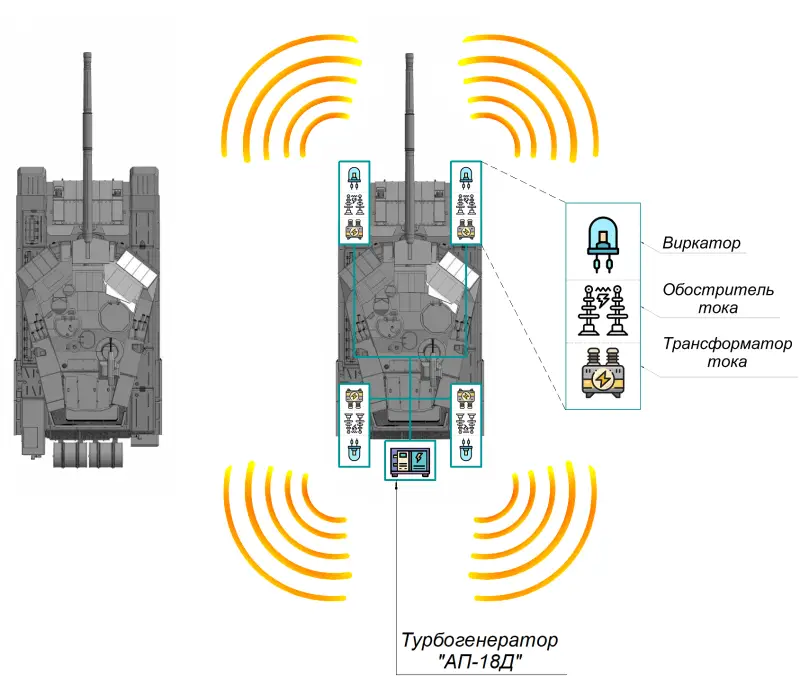

Принципиальная схема системы защиты бронетехники от дронов-камикадзе

Следует отметить, что предлагаемую концепцию едва ли можно назвать принципиально новой… Во время операции «Буря в пустыне» американские крылатые ракеты, оснащенные виркаторами вместо штатных боевых частей, прорывали иракскую ПВО.

Энергия для питания отбиралась от двигателя ракеты. Маршевый полет при этом невозможен – у позиции ПВО ракета падала, но виркатор успевал выдать несколько импульсов излучения.

Следует отметить принципиальные недостатки американской системы:

- ракета включала виркатор лишь на несколько секунд перед попаданием в цель (падением на позицию ПВО) – непонятно, зачем понадобилось использовать в таком одноразовом режиме именно виркатор – взрывомагнитный генератор ЭМИ выдал бы импульс куда мощнее;

- применение ЭМИ против радаров ПВО также вызывает вопросы – ведь импульс способен сжечь приемник, но не передатчик. Таким образом – передатчики сигнала РЛС продолжают светиться в эфире даже после воздействия на них ЭМИ, и факт поражения РЛС зафиксировать невозможно;

- зачем вообще было использовать столь сложную боевую часть, если можно было ударить по позиции РЛС обычным фугасом, с куда большим эффектом…

3,5 кH, снимаемых с маршевого двигателя ракеты, оказалось достаточно для питания виркатора.

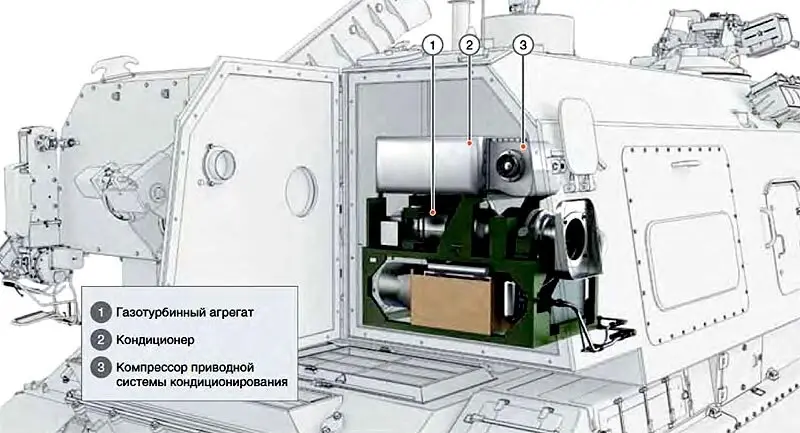

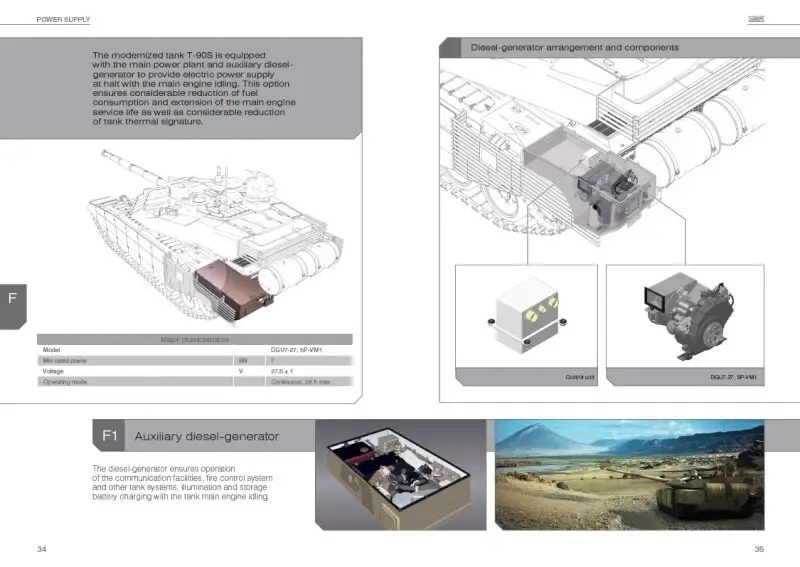

Учитывая особенности различных генераторов электроэнергии – предлагаемую систему защиты бронетехники было бы разумно обеспечивать энергией, снимаемой с турбогенератора, как и в случае с американской ракетой.

Скорости вращения вала дизель-генератора может оказаться недостаточно для выработки тока, напряжение которого можно было бы повысить до требуемого уровня в миллион вольт.

Такая установка уже есть, серийно производится и устанавливается на САУ 2С19 «Мста-С» – это вспомогательный агрегат питания АП-18Д.

18 кН, снимаемых с АП-18Д, позволяют подать питание сразу на несколько виркаторов.

Разумеется – для нормальной работы виркатора необходим трансформатор и разрядник-обостритель.

Виркатор, обостритель и трансформатор разумно выполнить блочно, в одном бронированном корпусе. Следует предусмотреть внешнее размещение этого блока (снаружи).

Блочное исполнение указанных систем наиболее эффективно с позиций надежности и безопасности конструкции, коэффициента полезного действия.

Турбогенератор также разумно выполнить в бронированном корпусе, с расчетом на внешнее размещение (снаружи).

Таким образом – необходим один энергетический модуль с турбогенератором и несколько боевых модулей с системами преобразования энергии в ЭМИ.

Возникает вопрос – где все это разместить?

Свободного места внутри боевых машин всегда не хватает, однако – есть ещё и техническое ограничение.

Поскольку «боевой» модуль излучает мощный ЭМИ, способный навредить микроэлектронике – необходимо разместить его как можно дальше от башни, ведь именно там располагаются тепловизионные приборы наблюдения, системы связи, сенсоры КАЗ и т. п.

Предлагаю рассмотреть возможность установки боевых модулей системы над гусеницами танка, в углах его корпуса, по образу и подобию установки штатных вспомогательных агрегатов питания.

В составе предлагаемой системы защиты от дронов-камикадзе есть и турбогенератор, который можно использовать в качестве вспомогательной силовой установки, поэтому возможности боевой машины не пострадают.

Энергетический модуль с турбогенератором, по мнению автора, может быть размещен взамен дополнительных топливных баков.

Размещение блоков системы защиты от дронов-камикадзе может выглядеть следующим образом:

Один энергетический блок с турбогенератором устанавливается на корме, вместо дополнительных топливных баков и ещё четыре боевых блока устанавливаются в углах корпуса, над гусеницами (по образу и подобию размещения штатных вспомогательных силовых установок).

При такой конфигурации блоков системы защиты от дронов-камикадзе, боевые блоки с излучателями ЭМИ располагаются как можно дальше от микроэлектроники боевой машины.

Вкупе с возможностью генерации виркатором направленного ЭМИ – данная схема размещения позволяет обезопасить электронику боевой машины от «дружественного огня».

Кроме того – есть возможность выборочного включения боевых блоков. Например, при атаке разумно отключить задние блоки, чтобы не направлять ЭМИ на собственные позиции. При отступлении, напротив, разумно отключить передние, а задние включить.

Вывод по статье

Возможность оснащения боевых машин эффективной системой защиты от дронов-камикадзе была показана и, безусловно, доказана.

Предложена принципиальная схема данной системы на основе виркаторов.

Изложенный в статье материал достаточен для постановки задачи научным организациям.

Автор, разумеется, дилетант (как и Паскаль, Фаренгейт, Декарт, Аристотель, Ньютон, Ломоносов и др.), однако – его идеи в точности соответствуют мнению многих уважаемых профессионалов.

Александр Борисович Прищепенко (автор сферического взрывомагнитного генератора, доктор наук, член-корреспондент Академии военных наук России) в своей книге «Шелест гранаты» (глава 5.15) пишет следующее:

Многократно срабатывающий вакуумный источник может прикрыть бронетехнику с углов, близких к вертикали: высокоточное оружие поражает танки с этих слабо защищенных броней направлений. Рассеяв излучение в пределах нужного телесного угла, можно долго оборонять танк, «временно ослепляя» подлетевшие боеприпасы.

Именно об этом и идет речь в настоящей статье!

Необходимо поставить задачу разработки указанной системы защиты бронетехники от дронов-камикадзе перед профильными организациями (например – «12 ЦНИИ» Минобороны России и др.).

Настоящий материал будет направлен в Министерство обороны, а также в Министерство промышленности и торговли России.

Если уважаемые господа узнают об изложенных идеях из настоящей статьи, значит – в модели взаимодействия государства, науки и техники действительно необходимо что-то менять.

Кроме того – нет сомнений, что предлагаемую систему можно улучшить десятками способов. Это не итоговый вариант, а скорее эскиз, который художник всегда рисует перед чистовой работой.

Можно было бы заменить виркаторы на более сложные, но и куда более эффективные вакуумные излучатели – например, на клистроны.

Известно, что Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера, а также Новосибирский государственный университет разработали клистрон, выходная мощность которого составила около 3,5 МВт при входной мощности несколько ватт.

Уверен, что специалисты профильных организаций найдут ещё не один десяток возможностей улучшить предлагаемую систему, вот только делать это необходимо уже сегодня!

Ну а мы с вами не рассмотрели ещё одну тему – защиту стационарных объектов (например – нефтеперегонных заводов) от БПЛА большой дальности. Её мы и изучим в следующей статье, ссылка на которую будет здесь.

Нет Комментариев