Подсчитали – прослезились

Новейшая история показала, что снос российских гражданских перевозок западными санкциями пока откладывается. По данным регуляторов отрасли, в прошлом году российские авиакомпании перевезли порядка 105 млн пассажиров. Это на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Интересно, что в сценариях развития гражданской отрасли в 2023 году авиакомпании должны были перевести не более 101,2 млн человек. Прогноз оказался немного пессимистичным. Перевозчикам явно удалось наладить поставки по серым каналам дефицитных запчастей, а выпуск некоторой номенклатуры удалось начать в России.

Беспрецедентные санкции оказались не такими и значительными. Причин несколько.

Во-первых, ни «Боингу», ни «Эйрбасу» не выгодны катастрофы российских самолетов. Информационный фон будет очень грязным в этом смысле, что крайне вредно для бизнеса. У «Боинга», например, и без этого проблем хватает. Поэтому не исключено, что производители сами предложили окольные пути поставки комплектующих, особенно критически важных.

Второй причиной является та самая глобализация. Когда производство авиакомпонентов в погоне за дешевизной распылено по всему земному шару, очень непросто отследить логистику запасных частей. «Нет такого преступления, на которое не пойдет бизнес за 300 процентов прибыли» – известная парадигма, позволяющая России покупать втридорога запретную технику. И это касается не только авиаотрасли.

Не стоит сбрасывать со счетов и влияние Кремля на мировой торговой арене. В ряде случаев на несговорчивых партнеров и посредников можно и поднажать – сейчас в России все мы немного нервные, можем и сорваться невзначай.

Как бы то ни было, эксплуатанты воздушных судов научились договариваться с иностранными «партнерами», и большая часть авиапарка сохранила летную годность.

Но без ложки дегтя не бывает ни одной истории. Тем более в такой чувствительной отрасли, как авиаперевозки.

Скептики указывают на пример Ирана, который ощутил зловонное дыхание международных санкций только спустя 10–15 лет. В итоге на немаленькую страну с населением почти 90 млн человек приходится 335 пассажирских воздушных судов, из которых в строю только 175. Но и это не все – треть работающих самолетов в перманентном ремонте, как раз из-за санкций. Трудности Ирана вполне объяснимы – в республике нет собственного авиастроения.

К слову, трагедия с президентским вертолетом в Иране вполне может быть связана со значительной изношенностью техники. Учитывая тотальный запрет на поставки авиатехники, разбившийся Bell-212 был явно несвежей машиной, и запчасти к нему поставлялись по обходным путям.

Второй нехорошей новостью является фактический потолок, в который упрется российская авиаотрасль в самое ближайшее время. То есть летать-то будем, но вот расти в объемах не получится. Причина в том, что для роста нужны новые самолеты, которые пока только планируют поднять в небо. При сохранении существующего status quo, стагнация рынка начнется в ближайшие пять-шесть лет. А там и до иранского сценария недалеко.

Подытоживая, можно прийти к выводу, что санкции на отечественный авиапарк не действуют. По крайней мере, пока не действуют.

В будущем устаревание авиапарка неизбежно, и спасти ситуацию может только собственная авиационная промышленность. Только вот «Программа-2030» (Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года), обещавшая стране светлое авиационное будущее, в очередной раз обновлена.

Программа была принята в 2022 году, и в соответствии с изначальными планами к концу текущего года авиакомпании должны были получить 22 новых SSJ-NEW, 6 МС-21-300, пару Ил-114-300, десяток Ту-214, сразу 58 легких Л-410 и 14 еще более легких «Байкалов» ЛМС-901.

Сколько из описанного на самом деле поступило в отрасль, думается, пояснять не стоит.

На 42 меньше

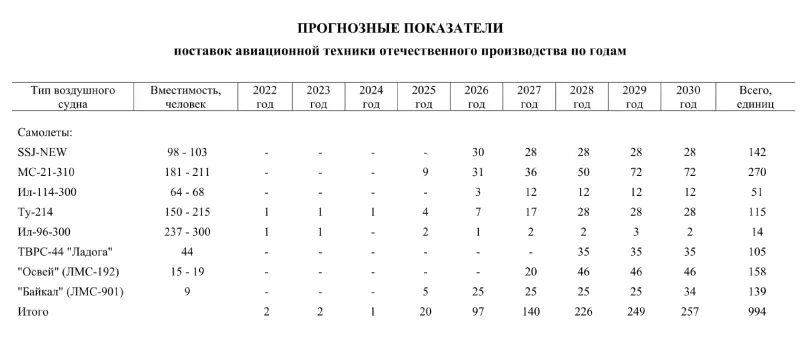

4 мая 2024 года опубликовано новое постановление Правительства Российской Федерации, в прогнозных показателях которого в 2024 году будет только один Ту-214! Приличное приземление прогнозов с 69 современных лайнеров к одному самолету советской эпохи.

Если к 2030 году промышленность должна была выдать 1 036 самолетов, то теперь ограничиваются 994 бортами – на 42 меньше, чем планировали. Ставки, само собой, приходится повышать.

Если на момент принятия «Программы-2030» пытались равномерно распределить объемы производства на все девять лет, то теперь решено устроить форменную штурмовщину. В 2028, 2029 и 2030 году соответственно из ворот заводов должны будут выйти 226, 249 и 257 новых самолетов. Даже если с завтрашнего дня все пойдет в авиаотрасли как по маслу, в реальность таких показателей верится с трудом.

Впрочем, все познается в сравнении. Двести с лишним самолетов в год – это вполне адекватное число для развитой авиационной державы. Например, только «Боинг» в прошлом году передал заказчикам 528 гражданских воздушных судов.

Но вернемся к обновленному документу с прогнозными показателями поставок авиационной техники отечественного производства.

Стоит обратить внимание на термин «прогнозные показатели», который вроде бы и не обязывает никого придерживаться плана. Раз так, то и сроки выхода серийных самолетов можно подвинуть вправо. Условно оптимистический рост объемов перевозок в прошлом году сигнализирует о том, что отрасль и сама справляется с вызовами. Может, лучше не мешать и не соваться со своими самолетами? Утрируем, конечно, но подобные пересмотры планов развития отрасли не могут не навевать невеселые мысли.

Робко надеемся, что указанные прогнозные показатели будут последними

Что знакового случится в ближайшее время в соответствии с новыми планами?

Прежде всего затягивание сроков освоения SSJ-New сместило сертификацию с 2023 сразу на 2025 год. Соответственно и первые серийные изделия мы увидим только в 2026 году.

МС-21-300 будет в строю в следующем году, хотя должен был работать на линии уже в текущем году. В 2026 году из завода выйдут первые три Ил-114 вместимостью в 64–68 человек. Далее каждый год Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина будет выпускать по дюжине самолетов.

Больше всех не повезло 44-местой «Ладоге», общие объемы выпуска которой сократили со 140 сразу до 105 бортов. Чем так не угодил самолет, неизвестно, но, скорее всего, не готов к таким масштабам выпуска Уральский завод гражданской авиации.

С разработкой «Ладоги» вообще много проблем – сертификация перенесена с 2024 года на 2027 год, а серия – сразу на 2028. Выпуск старичка Ту-214 запланирован на каждый год с 2022 по 2030 год плана – это единственный случай из восьми моделей воздушных судов. На машину все так же надеются и увеличивают прогнозы на общий выпуск с изначальных 70 бортов до 115. В следующем году ждем целых четыре Ту-214. Сколько из них соберут действительно с нуля, а сколько восстановят и реставрируют, неизвестно.

Сюрпризом оказалось появление в программе нового самолета «Освей» ЛМС-192, который встал на место исключенного Л-410. Новость, честно говоря, не первой свежести – о самолете стало известно еще осенью прошлого года.

Дело в том, что Л-410 можно с большой натяжкой назвать российским самолетом. Это чешский L-410 от Aircraft Industries, которая принадлежала Уральской горно-металлургической компании. Из импортных комплектующих сборкой занимался упоминаемый Уральский завод гражданской авиации. Сложно представить, как фактически иностранная машина попала в прогнозы «Программы-2030». Но процесс импортозамещения компонентов шел, пусть и совершенно недостаточно.

В итоге решено было занять нишу 15–19-местных машин российско-белорусским «Освей» ЛМС-192. Межправительственное соглашение Москва и Минск подписали в середине апреля текущего года. Выпускать самолет планируют на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах с 2027 года.

Только вот самолет не готов пока даже на бумаге, хотя и планируется использовать наработки по Л-410. О масштабе предстоящих работ красноречиво заявил начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Д. Стефанович:

«Мы начинаем совместную разработку. Проект называется «Освеей». Новый самолёт, разработка – с нуля. Разработка будет вестись на предприятиях ГВПК и предприятиях Российской Федерации, после чего уже организация производства. Идет закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов. Производство будет как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Полный цикл изготовления будет организован на предприятиях Республики Беларусь».

Появление серийного «Освея» в 2027 году, мягко говоря, выглядит очень оптимистичным. Как и обновленная «Программа-2030», которая даже в усеченном виде слишком оторвана от реального положения дел в отрасли.

Нет Комментариев