— 1114 г. † Преподобный Алипий Печерский

Один из первых и лучших русских иконописев, постриженик преподобного Никона, с молодых лет подвизался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у греческих мастеров, с 1083г. украшавших Печерскую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Алипий писал иконы даром. Если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безмездно. Если же случалось, что ему платили за труд, Преподобный одну часть тратил на приобретение материалов для иконописания, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. Преподобный Алипий никогда не был праздным и оставлял иконописание только ради Божественной службы. Он был посвящен в сан иеромонаха и известен даром чудотворений еще при жизни. Известны некоторые случаи, когда ангелы Божьи помогали ему в святом деле писания икон. Один киевлянин, построив церковь, поручил двум печерским инокам заказать для нее иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали преподобному Алипию. Прождав долгое время выполнения заказа, киевлянин обратился к игумену с жалобой на Преподобного, и тут только обнаружилось, что он и не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком, оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все иконы остались целыми. Одну из этих икон (Успение Пресвятой Богородицы), получившую наименование Владимирская-Ростовская, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. В другой раз ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда преподобный Алипий лежал в предсмертной болезни. Тот же ангел и принял душу преподобного Алипия. Он был погребен в Ближних пещерах. У правой руки преподобного Алипия три первые перста сложены совершенно равно, а два последние пригнуты к ладони – в таком молитвенном осенении себя крестным знамением и скончался великий подвижник.

— 1245 г. Ярославская битва

Князь Даниил Галицкий одержал победу над объединенными силами польских и венгерских рыцарей.

— 1610 г. Польский король призван на русский трон

Семибоярщина заключила со стоявшим под Москвой польским гетманом С.Жолкевским договор, согласно которому русским царём признавался сын польского короля Сигизмунда III — королевич Владислав. Бояре рассчитывали избавиться от польских интервентов и сохранить свою власть над страной, заставив Владислава делегировать ряд полномочий Боярской Думе и Земскому собору. Кроме того, королевич должен был признать за служилыми людьми личную и имущественную неприкосновенность, принять православие, ограничить количество приближённых лиц из Польши. Поляки формально приняли все условия, но интервенцию не прекратили. Кроме того, Сигизмунд III требовал, чтобы боярское правительство признало царем России не его сына, а его самого. Такое отношение короля к договору и изменение обстоятельств в Московском государстве, где разгорелась борьба против польской и шведской интервенции, завершившаяся избранием на престол Михаила Романова, помешали польскому королевичу занять московский престол. Попытки Владислава стать русским царём продолжались до 1634 г., когда по Поляновскому мирному договору он вынужден был окончательно отказаться от своих притязаний в обмен на возврат Польше территорий, захваченных Россией в ходе Смоленской войны 1632–1634 гг.

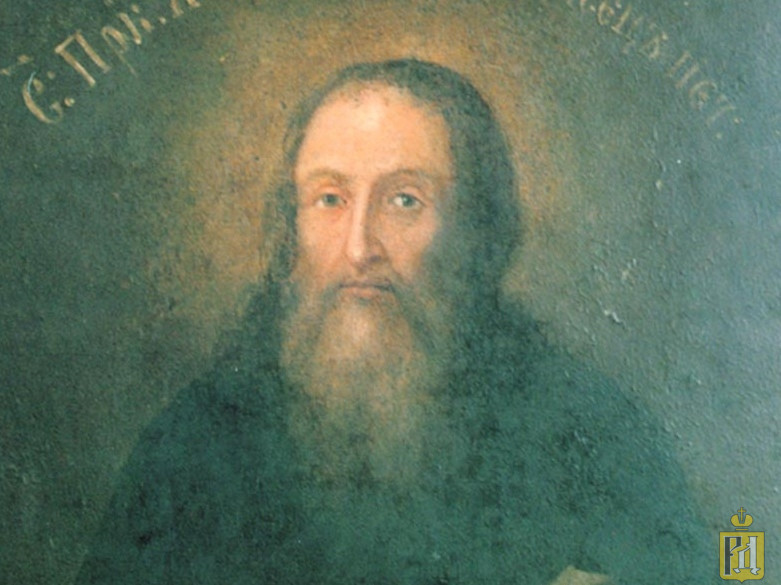

- 1681 г. † Патриарх Никон

Патриарх Никон (в миру Никита Минич Минин) родился 24 мая 1605 года в крестьянской семье села Вольдеманова Нижегородской губернии и был наречен во святом крещении Никитой, по имени преподобного Никиты, Переяславского чудотворца. Будучи человеком грамотным и начитанным, он вскоре был посвящен в приходские священники. Ему было тогда только 20 лет. Ревность его в служении Церкви и народу, любовь, искренность, простота, смирение и миролюбие стали известны многим в столице, куда вскоре и переехал священник Никита с семьей по ходатайству московских купцов. Все дети, родившиеся в семье, вскоре умирали. Поэтому о. Никита уговорил жену принять иноческий постриг, и сам в 30 лет, в Анзерском скиту на Соловках принял монашество с именем Никон. В 1643 году он стал игуменом в Кожеезерском монастыре. В 1646 году за сбором милостыни приехал в Москву и так полюбился 16-летнему царю Алексею Михайловичу своей духовностью, аскетизмом, обширными познаниями, живым, благородным нравом — что царь уже не отпустил его обратно. Тишайший царь, как называли его в Москве, назначил Никона архимандритом московского Ново-Спасского монастыря, где была родовая усыпальница Романовых. Царь часто ездил туда молиться за упокой своих предков и еще более сблизился с Никоном, которому приказал ездить к нему во дворец на беседы каждую пятницу. В 1652 году, после смерти Патриарха Иосифа митрополит Никон, согласно царскому желанию, был избран из числа 12 кандидатов для поставления в Патриархи. Никон, Патриарх Московский и всея Руси, был выдающимся церковным и государственным деятелем. К его заслугам надо отнести воссоединение Малороссии с Великороссией, отпор эгоистичным притязаниям боярства на власть, основание Воскресенского монастыря на Истре, где были воссозданы святыни Палестины. Но постепенно его отношения с царем разладились. Никон был низложен и выслан из Москвы. Величественный Ново-иерусалимский монастырь остался главным памятником его правления.

— 1702 г. Начало движения по «Государевой дороге»

Этот путь, ведущий от пристани Нюхча на Белом море к Повенцу на Онежском озере предназначался для доставки малых фрегатов «Святой Дух» и «Курьер», построенных в Архангельске, на Ладожское озеро и для содействия войскам во взятии Шведских крепостей. По приказу царя Петра I по древнему новгородскому пути была разведана и проложена дорога сержантом Преображенского полка М.И.Щепотьевым, в помощь которому были даны крестьяне из Архангельской, Олонецкой и Новгородской губерний. В работах участвовали пять батальонов гвардии (4 тыс. человек). Руководил работами царь Петр I. Фрегаты были разгружены, вытащены на берег и поставлены на полозья. Дорога гатилась, и по ней корабли медленно тащили волоком. На десятый день, пройдя 185 верст, караван достиг Повенца, где фрегаты были благополучно спущены в Онежское озеро.

— 1739 г. Битва при Ставучанах

Ставучанское сражение стало крупнейшей победой русских войск в Русско-турецкой войне 1735-1739 гг. В почти двухвековой истории русско-турецких войн борьба за появление наших крепостей и городов на побережье Черного и Азовского морей всегда была одной из главных задач. Но после победы над крымским ханом, одержанной войсками Ивана Грозного при Молодях, и вплоть до петровских времен турецкая армия оказывалась не по зубам русской. Переломить ситуацию удалось человеку, прославившемуся, скорее, военно-инженерными и военно-теоретическими, а не полководческими талантами. Тем не менее в историю России граф Бурхард Кристоф фон Мюнних (он же генерал-фельдмаршал Христофор Антонович Миних) вошел как творец одной из самых важных и бескровных побед — виктории под Ставучанами, одержанной 17 августа 1739 года. Когда русское командование подсчитало потери своих и вражеских войск, оно, надо думать, обрадовалось. Русские потеряли убитыми всего 13 (!) человек, еще 54 были ранены. Впрочем, удивляться особо нечему: достоверно известно, что за все время ведения активного огня по отряду Бирона турецкой артиллерии удалось ранить лишь одного коня! Потери же турок были куда существеннее: они оставили на поле боя тела тысячи своих воинов. Столь катастрофическое соотношение и скорость, с которой русской армии (всего 48 тысяч активных штыков) удалось обратить в бегство вдвое превосходящие силы противника, всерьез напугали османских военачальников. Настолько, что всего через два дня крепость Хотин сдалась русским без боя. Итоги сражения под Ставучанами имели колоссальное значение для хода и этой русско-турецкой войны, и всех последующих. Молниеносная победа разрушила легенду о непобедимости турок и вернула русским войскам уверенность в своих силах. Как вспоминал об этом сам граф Миних, «со времен этой войны турки и татары стали уважать и почитать российские войска и хорошо обращаться с пленными, которых, впрочем, было мало. Татары говорили, что русские теперь не то, что прежде: если раньше десять татар обращали в бегство сто русских, то теперь сто татар отступают при виде десяти русских». Но был у сражения и еще один, куда менее заметный на первый взгляд итог, оказавший влияние на историю России. Узнав о решении коменданта Хотина сдать крепость русским, султан заочно приговорил военачальника Колчак-пашу к смерти. Вынужденный отказаться от возвращения на родину, Колчак-паша осел в Польше, его сын принял православие, а внук поступил на службу ко двору Императрицы Екатерины II. А прапраправнук хотинского коменданта адмирал Александр Колчак в годы Первой мировой прославился своими действиями на Черном море и стал одним из лидеров Белого движения в ходе Гражданской войны…

— 1760 г. Указ Императрицы Елизаветы Петровны

«О употреблении Сенату всех способов к восстановлению везде надлежащего порядка и народного благосостояния». В этом императорском акте отмечалось, что «установленные многие законы, установленные для блаженства и благосостояния Государства, своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою незаконную прибыль присяге и чести предпочитают… Несытая алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и упущение — одобрением беззаконникам; в таком достойном сожаления состоянии находятся многие дела в Государстве и бедные, утесненные неправосудием люди, о чем Мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что Наша кротость и умеренность в наказании преступников такое Нам от неблагодарности их приносит воздеяние». Императрица повелевала Сенату принять меры «к пресечению общего вреда» и «все силы свои и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния».

— 1796 г. Полковой праздник лейб-гвардии Егерского полка

Полковой праздник лейб-гвардии Егерского полка Российской Императорской армии был назначен в день святого мученика Мирония. Егерские полки комплектовались из охотников, отличавшихся меткой стрельбой, и действовали нередко независимо от сомкнутого строя в местах «наиудобнейших и авантажнейших, в лесах, деревнях, на пассах». Егерям вменялось в обязанность «тихо лежать в засадах и хранить молчание, имея всегда перед собой патрули пешие, впереди и по сторонам». Егерские полки служили также для поддержки действий легкой конницы.

— 1854 г. Попытка английской эскадры взять Петроавловск на Камчатке

Англо-француская эскадра подошла к Петропавловску на Камчатке. Главной причиной нападения союзников на Петропавловск была борьба великих держав за господство на морях. В частности, союзники намеревались отторгнуть от России богатый промысловый район северо-восточной части Тихого океана. Их главный удар был направлен на опорный пункт России на Дальнем Востоке — Петропавловск. Особенно рьяно стремилась к этому Великобритания. Эскадра под общим командованием английского адмирала Прайса в составе парохода-фрегата, 3-х парусных фрегатов, корвета и брига, имевшая на борту 2,5 тысячи человек и вооруженная 212 пушками подошла к берегам Камчатки. После нескольких попыток овладеть портом и городом неприятельская эскадра покинула Авачинскую губу, потеряв до 350 человек. Потери русских: 32 человека убитых и 64 раненных. Оборону Петропавловска возглавил военный губернатор Камчатки генерал-майор флота В.С. Завойко и командир «Авроры» капитан-лейтенант И.Н. Изыльметьев. Из рапорта Камчатского военного губернатора и командира Петропавловского порта В.С.Завойко: «18 августа сего года военная эскадра из 6 французских и английских судов: трёх фрегатов большого размера, трёхмачтового парохода, одного фрегата малого ранга и брига стала на якорь на рейде Авачинской губы. С сего числа по 25-е эскадра бомбардировала Петропавловский порт и делала два решительных нападения (десанта) с целью овладеть городом и военными судами: фрегатом «Аврора» и транспортом «Двина», находившимися в Малой губе. Но нападения неприятеля отражены во всех пунктах, город и суда сохранены. Эскадра, потерпев значительные повреждения, потеряв несколько офицеров и до 350 человек рядового состава, оставив в Петропавловском порте английское знамя десантного войска, 27 числа того же месяца снялась с якоря и скрылась из виду». В память о героической обороне Петропавловского порта на Никольской сопке был установлен обелиск «Слава», на чугунных плитах которого надпись: «Памяти погибших при отражении атаки англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854 г.» Через 100 лет между Никольской сопкой и мысом Сигнальный был воздвигнут обелиск, на котором начертаны слова: «Героям 3-й батареи лейтенанта А.П.Максутова, жизни не пощадившим для разгрома врага. От военных моряков-тихоокеанцев в день столетия Петропавловской обороны».

— 1919 г. † Николай Васильевич Мальшин

Коллежский асессор, казначей Киевского Клуба Русских Националистов. Родился в мещанской семье в Рязанской губернии. Воспитывался в Рязанской гимназии, но закончил только шесть классов. С 29 мая 1873 г. по 1 января 1877 г. работал в органах контроля железных дорог. С 1905 г. Мальшин состоял активным членом Комитета Партии правового порядка, а в 1908 г. на первом же заседании Киевского Клуба Русских Националистов он был избран в Совет Клуба в качестве казначея. Должность казначея с некоторыми перерывами исполнял до 1917 г. После захвата Матери городов русских большевиками в январе 1919 г. в руки чекистов попал список членов ККРН с подробными адресами. Большинство монархистов сознательно не принимало участия в Белом движении, поскольку руководящие посты у белых занимали многие из тех, кто предал Государя в 1917 г., а идея Самодержавия не была начертана на белых знаменах. Не выступая активно против советской власти, многие монархисты наивно полагали, что власть не станет их преследовать. Однако киевские чекисты, среди которых было много инородцев, мстили членам ККРН за их монархические и национальные убеждения и за свои прежние страхи.

15 мая 1919 г. начались массовые расстрелы членов Клуба. Чекисты арестовали и Н.В. Мальшина, через несколько дней он был расстрелян вместе с остальными. Всего было расстреляно 68 человек, в основном это был цвет киевской интеллигенции. После освобождения Киева Добровольческой армией тело Мальшина было опознано родными и 30 августа 1919 г. погребено на погосте Покровского монастыря.

— 1946 г. † Григорий Михайлович Семенов

Белый генерал, забайкальский атаман. Герой Первой мировой войны, один из возглавителей Белой борьбы на Дальнем Востоке. Григорий Михайлович Семенов родился 13 сентября 1890 года в поселке Куранжа станицы Дурулгуевской Забайкальской области в многодетной семье. Отец Михаил Петрович — казак, землероб. Мать Евдокия Марковна (в девичестве Нижегородцева). Будучи частично бурятского происхождения, Григорий Михайлович с детства говорил по-монгольски и по-бурятски. Позднее овладел английским языком, мог изъясняться по-китайски и по-японски. Сохранил в революцию и после нее верность русской монархии и в меру сил стремился к ее восстановлению. В августе 1945 года был арестован в Манчжурии и 30 августа 1946 года казнен по приговору суда.

Нет Комментариев