Но что такое сто лет? Для семьи – срок приличный, а для страны? Ну, просто несколько мгновений в тысячелетней истории. Вот и история одиночества России в её противостоянии с Западом насчитывает как минимум пятьсот лет. Даже не просто одиночества, а противостояния нашей и западной цивилизаций.

Интервенция

И рассматривать это противостояние можно, начиная хоть с Рюриков или Владимира Крестителя, хоть с Ивана Грозного. Кстати, именно тогда против нашей страны и были введены первые санкции. Но к далёкому прошлому мы ещё вернёмся, а для начала вспомним, что самое сильное обострение антирусской пандемии случилось у коллективного Запада в 1917 году – в самом его конце.

Россия многие столетия росла и крепла, даже из войн страна выходила более сильным государством. А Европа, битая Иваном Грозным и Петром Великим, Суворовым, а потом при Наполеоне, исходила злобой и ждала момента, когда сможет снова нас побольнее укусить.

Время очередного вторжения наступило в начале ХХ века, ещё до окончания мировой бойни. Первой мировой. Сразу после Октября 1917 начались Гражданская война и иностранная интервенция. Практически вся Европа в это сложное для России время решила попробовать добить павшую империю, и отхватить от неё территории – сколько получится.

В интервенции, между прочим, приняли участие и страны Востока, о чём сегодня почти не говорят. Но Япония и даже абсолютно импотентный в то время Китай тоже решили не отставать от европейцев в дележе «российского пирога».

Самураи захотели отторгнуть от России дальневосточные территории, планируя создание на них буферного государства под своим протекторатом. К октябрю 1918 года численность японских войск в России достигла 72 тысячи человек.

Китай хотел установить свой контроль над КВЖД, а на наших приграничных территориях устроить плантации опиумного мака. Для сравнения: в годы Смуты на Русские земли позарились только шведы и Речь Посполитая, хотя то, что тогда творилось на юге и востоке, вообще покрыто мраком.

Державы Антанты сразу после Октября отказались признать Рабоче-крестьянское правительство России, а Декрет о мире оценили как нарушение условий договора России 1914 года с державами Антанты. И уже в декабре Великобритания и Франция заключили соглашение о районах будущих операций британских и французских войск на территории нашей страны.

В британскую зону вошли Кавказ, Закаспийская территория и казачьи области, в зону Франции – Бессарабия, Украина и Крым. Сибирь и Дальний Восток Антанта включила в регион интересов Японии и США.

Антанта готовила интервенцию в южных и восточных районах страны, предусматривая не только подавление революции, но и колонизацию России. Уже тогда и началась экономическая блокада страны. Напомним, что в это время советское правительство добивалось выхода России из Первой мировой войны.

Декрет о мире и «похабный мир»

В Декрете о мире ленинский Совнарком обратился к воюющим державам с призывом немедленно заключить справедливый мир без аннексий и контрибуций. 9 декабря 1917 года в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Уже 27 января (9 февраля) делегации Германии и её союзников подписали в Брест-Литовске сепаратный мир с правительством Украинской Народной Республики (УНР).

Этот мир немцы назвали «хлебным»: в обмен на военную помощь против советских войск УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии миллион тонн зерна, 50 тыс. тонн рогатого скота, яйца, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр.

Глава советской делегации Троцкий тогда официально уведомил партнёров по переговорам, что Россия не признаёт сепаратных соглашений между центральными державами и Центральной радой. Легендарная, но ловкая по сути формула Троцкого: «войну прекращаем, но мира не подписываем» стала ответом на германский ультиматум. Переговоры были прерваны 28 января (10 февраля), и мир подписывал уже не Троцкий, а Иоффе.

Но уже 18 февраля австро-германские войска перешли в наступление на северном направлении, которое позже развернулось в общее наступление во всей полосе от Балтики до Чёрного моря. Поползли слухи о приближении «огромных германских полчищ», и задолго до появления противника города и станции оставлялись без боя.

Например, в Псков въехал передовой отряд немецких мотоциклистов и… оккупировал большой город. 21 февраля 1918 года Совнарком принял декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». От «советов и революционных организаций» требовалось «защищать каждую позицию до последней капли крови».

23 февраля Ленину был вручён германский ультиматум, на принятие которого отводилось 48 часов. Он гласил:

В это время у Советов не было возможности оказать достойный отпор, провести контрнаступление. 3 марта в Брест-Литовске между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, с другой, был подписан мирный договор.

Брестский мир сам Ленин называл «похабным». И это ещё хорошее определение для договора, по которому страна потеряла 90 % каменного угля, 73 % железной руды, 54 % промышленности, а очертания её западных границ вернулись к эпохе Бориса Годунова. Но уже 3 ноября 1918 года в связи с революцией в Германии Советская Россия денонсировала, точнее – просто аннулировала и договор, и дополнительные соглашения к нему.

Но интервенция продолжалась

3 августа 1918 года военное министерство США отдало приказ об отправке военных во Владивосток. Отметим, что американские силы на Дальнем Востоке составляли около десяти тысяч солдат и офицеров. А численность японских войск в России к октябрю 1918 года достигла 72 тысячи человек, войска других стран – 28 тысяч человек. Эти силы и оккупировали Приморье, Приамурье и Забайкалье. А позже и северный Сахалин.

Свидетельства о жестокости американских военных в отношении местного населения несложно найти в Российском историческом архиве Дальнего Востока, где сохранились «Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918–1920 годах». В Японии в 2017 году были опубликованы письма японского военнослужащего Ваити Танабэ, который в период с 1918 по 1920 год находился в Сибири. Танабэ так пишет о действиях своего командира:

то есть к красным.

И действительно, по его словам, только в одной деревне Ивановка сожгли все дома и 300 жителей. Япония во время своего участия в интервенции вывозила с оккупированных земель всё, что могла конфисковать и, конечно, захватила все лучшие рыболовные участки на тихоокеанском побережье.

До сих пор остался нерешённым вопрос о судьбе части золотого запаса России, переданного белогвардейцами Японии «на хранение». Американцы же вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото.

После поражения колчаковских войск иностранная интервенция в России потеряла смысл. К зиме 1920 года все американские войска покинули Сибирь. Япония же только в октябре 1922 года вывела войска из Владивостока.

Но кто еще участвовал в интервенции?

Среди стран, участвовавших в интервенции, были, например, 4 тысячи солдат Австралии, разместившиеся в Архангельске и Мурманске. Канада туда же отправила 500 своих артиллеристов и примерно четыре тысячи солдат в Сибирь. Даже Индия разместила свои экспедиционные батальоны в Закавказье.

Поистине это было уже не «нашествие двунадесяти языков», как во времена войны с Наполеоном, а просто «все флаги в гости к нам» с самыми кровожадными намерениями. Кроме того, среди интервентов были и жители европейских колоний.

Интересно описывал французскую интервенцию в Одессе Александр Вертинский:

Советско-польская война

Последними против Советской России были брошены поляки, которым независимость пообещало Временное правительство, а дал лично председатель Совнаркома Ленин, декретом отказавшийся от договоров о разделах Польши. Но тогдашнему лидеру Польши Пилсудскому не терпелось возродить Речь Посполитую в границах 1772 года.

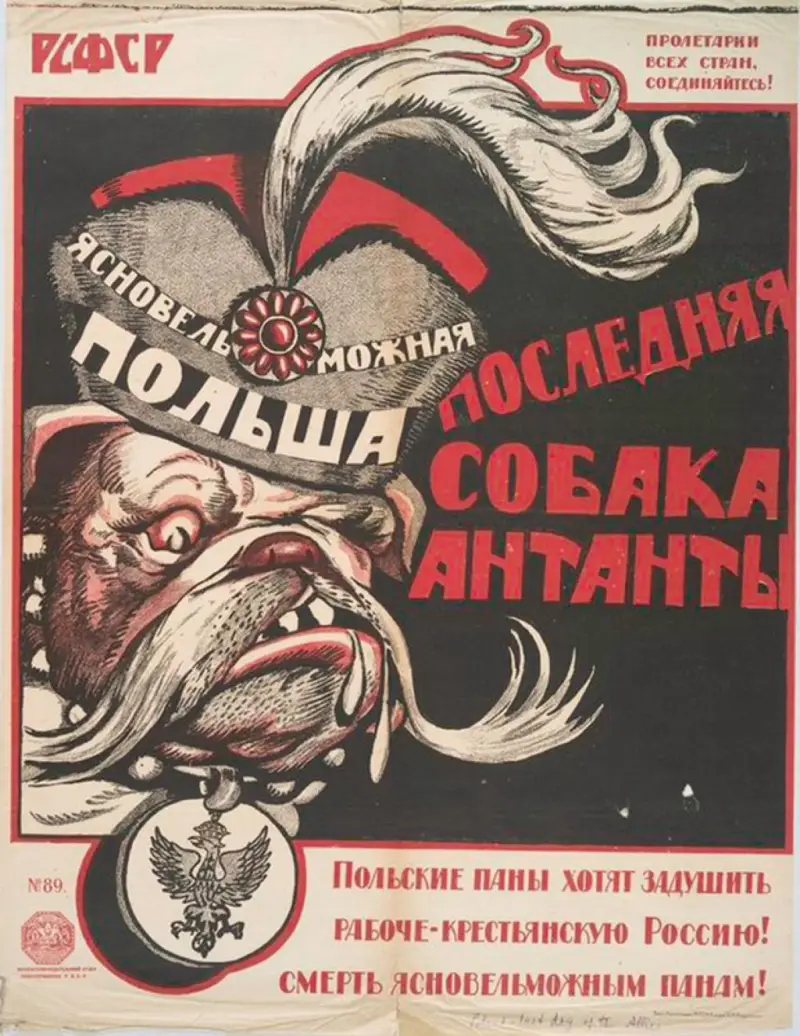

Он рассчитывал вернуть контроль над украинскими, белорусскими и литовскими землями. Панская Польша – эта «последняя собака Антанты» созрела для наступления только в конце апреля 2020 года, когда с согласия Петлюры польские войска захватили Киев.

Однако Красная Армия заставила поляков покинуть «мать городов русских». РККА в конце июля заняла Белосток, Гродно, Вильнюс, а войска Тухачевского рвались к Варшаве. Ключевой момент всей войны – варшавское сражение в августе 1920 года. Полякам удалось дать отпор красным – случилось небезызвестное «Чудо на Висле» (Они совершили «Чудо на Висле»).

Экспорт революции не удался, и осенью 1920 года военные действия были остановлены. По условиям мирного договора Польша получила независимость, установились и границы: Польша получила территории восточнее Линии Керзона – западную Беларусь и Украину. Сколько же лет прошло с той поры?

А Япония всё мечтает получить наши территориальные воды для своих рыбаков, захватить Сахалин и Курилы, а Польша хочет вернуть себе Западную Украину и Западную Беларусь! Поистине, ничего не меняется в мире!

Старые-старые санкции

В самый разгар Гражданской войны, 10 октября 1919 года санкции в отношении России были введены по инициативе госсекретаря США Р. Лансинга со стороны США и, конечно же, американских сателлитов: Великобритании и Франции. Санкции ввели потому, что поняли: военно-силовым путем свергнуть Советскую власть не получилось.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж заявлял:

Тогда наши враги сделали ставку на возможность победить, организовав голод, прекратив поставки продовольствия в Советскую Россию.

Экономическая блокада продолжалась вплоть до 16 января 1920 года, когда Антанта приняла решение ослабить санкции, и были разрешены торговые операции с «русским народом». Окончательно санкции были сняты в 1925 году. При этом основную выгоду от санкций получили США. Так, импорт американских товаров в 1925 году был самым объёмным и превышал европейский.

К концу 20-х годов прошлого века поставщиками продукции были уже около 800 крупных американских фирм. Впрочем, только в июле 1935 года было подписано первое соглашение о торговых взаимоотношениях между СССР и США. В 1930-х годах СССР становится одним из крупнейших импортёров американских машин и оборудования. Причина поворота США к СССР понятна – Великая депрессия в Штатах (1929–1939).

Но вернёмся в 1925 год.

В этом году были введены новые санкции – так называемая «золотая блокада». Формальным поводом для неё стало сворачивание нэпа и разрыв действовавших концессионных соглашений. Вследствие этого США, Великобритания, Франция и ряд других западных стран отказались торговать с СССР за золото и потребовали от России расплачиваться за продаваемое оборудование нефтью, зерном, лесом. С 1930 года купить технологии и оборудование можно было только за зерно.

По вполне обоснованной оценке ряда историков и публицистов, всё это делалось с целью стимулирования протестных настроений у населения СССР. Засуха 1931 года ухудшила ситуацию, погубив значительную часть урожая, а закупить на Западе продовольствие было невозможно именно из-за золотой блокады. Итогом этой санкционной политики стал голод в СССР 1932‒1933 годов, вошедший в историю как «голодомор».

Только после 1934 года золото вновь начало приниматься в качестве средства платежа. Очередные санкции в отношении СССР были введены в 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны. Но в связи с началом Второй мировой войны, эти санкции носили демонстрационный характер. Общий оборот советской внешней торговли увеличился – с 271,4 млн рублей в 1939 году до 485,2 млн рублей в 1940.

После нападения нацисткой Германии на СССР 22 июня 1941 года антисоветские санкции просто не вводились. США, Британия и Франция хотели руками СССР сокрушить немецкий военный потенциал и одновременно ослабить Союз, ведущий свою освободительную войну.

Но зато сразу после окончания Второй мировой войны началась эпоха холодной войны. И санкции как инструмент воздействия на потенциального противника вновь стали востребованы.

- Анна Козырева

- topwar.ru, dzeninfra.ru, mccvu.ru, thevoicemag.ru

Нет Комментариев