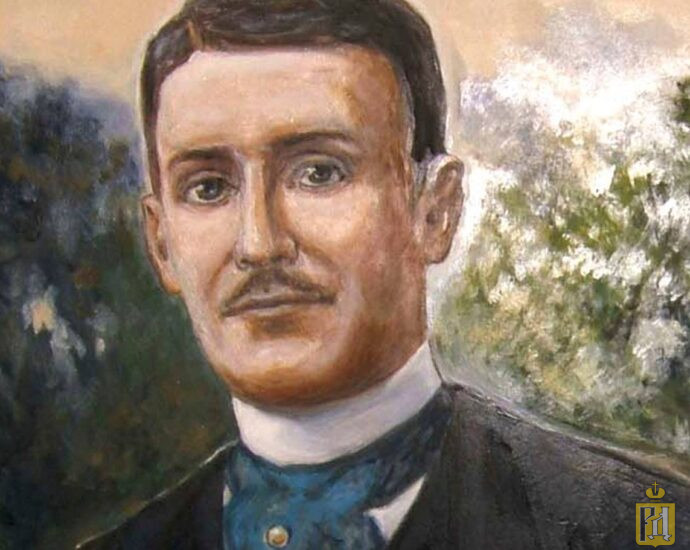

Известен целый ряд русских поэтов, начиная с М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, графа А.К. Толстого и А.С. Пушкина, которые были лично знакомы с царями и посвящали им свои произведения. Оды Г.Р. Державина «Фелица» и «Изображение Фелицы», написанные о Екатерине II, «Стансы» и «К друзьям» А. С. Пушкина, в которых воспевается Государь Император Николай I, относятся к классике русской поэзии. Но никто из русских поэтов лучших времен расцвета и процветания Русского Царства не высказал в своих царских стихах столько искренних сыновних чувств и не выразил такой преданной любви к монарху, как поэт ХX века – века крушения и гибели Российской Империи – Сергей Сергеевич Бехтеев (7(19) апреля 1879, Орловская губерния – 4 мая 1954, Ницца, Франция). Поэтому неслучайно Сергея Бехтеева еще при жизни современники нарекли «Царским поэтом», «Царским гусляром» (по имени его поэтического сборника 1934 года).

Однако значимость его поэтического наследия не сводится только к его эстетической и душевной составляющей. В поэзии С.С. Бехтеева почитание царя было не просто наследием предков, но особым духовным прозрением и нравственным подвигом. Благодаря этому через его поэзию можно увидеть те глубинные основы русского православного мировоззрения, которыми жил русский народ на протяжении веков, которые его и сформировали.

В 1897 году С.С. Бехтеев поступил в знаменитый Императорский Александровский Лицей, в стенах которого он учился шесть лет. По словам Ю. Ртищева, автора статьи о Бехтееве в журнале «Дворянство» (Париж), опубликованной в мае 1968 года, в Лицее Бехтеева «числили как настоящего поэта». Именно поэтому 11 марта 1900 года лицеисту Сергею Бехтееву было доверено прочесть стихи-приветствие собственного сочинения Высочайшим Особам – Государю Императору Николаю II и Государыне Императрице Александре Федоровне – при первом посещении ими стен Александровского Лицея. Царственные особы с большой симпатией отнеслись к молодому поэту: в разговоре с Сергеем Бехтеевым Государыня, узнав, что он пишет стихи, которые будут скоро напечатаны в его первом сборнике, пожелала иметь таковой. Как только сборник вышел из печати, он был в красивом переплете послан Императрице в Гатчину и милостиво принят. И первый свой сборник стихов, который был издан в 1903 году, молодой поэт посвятил Государыне Марии Федоровне. Средства, вырученные от продажи этой книги, были пожертвованы поэтом на нужды Царскосельского ремесленного приюта.

После насильственного отрешения Государя Николая II от Престола и последовавших за тем пленения и ссылки Царской Семьи в Сибирь поэт остается по-прежнему верен Царской присяге и долгу. Осенью и зимой 1917 года через графиню Анастасию Васильевну Гендрикову, которая приходилась родной сестрой последнему Орловскому губернатору Петру Васильевичу Гендрикову (бывшему сослуживцу Бехтеева по Кавалергардскому полку), поэту удается переслать Царственным Мученикам в Тобольск несколько своих стихотворений («Молитва», «Россия», «Верноподданным», «Святая ночь», «Боже, Царя сохрани»). Стихотворение «Молитва», написанное в Ельце в 1917 году, заканчивается такими строфами:

Владыка мира, Бог вселенной!

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной

В невыносимо смертный час.

И у преддверия могилы,

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов!

Листок со стихотворением «Молитва», переписанный рукой Великой Княжны Ольги, старшей дочери Царя, был найден среди вещей расстрелянной Царской Семьи. Стихотворение «Молитва» поэт посвятил Великим Княжнам Ольге и Татьяне. Сама Государыня Александра Федоровна собственноручно переписала бехтеевскую «Молитву» на почтовую открытку с репродукцией картины Барбиери «Христос». Авторство стихотворения «Молитва» даже ошибочно приписывалось самой Великой Княжне Ольге и даже Государыне. Как указано в рукописном комментарии к стихотворению «Святая Ночь», сделанной самим поэтом, «за стихотворения “Святая ночь” и “Боже, Царя сохрани” автор получил высочайшую благодарность и сообщение графини А. В. Гендриковой о том, что при чтении этих стихов Государь “невольно прослезился”». Сергей Бехтеев – единственный из известных нам русских поэтов XX века, удостоившихся чести царского благодарения за стихи, и даже царских слез при их прочтении.

Одним из наиболее ярких и гимнографических произведений в поэзии Бехтеева является стихотворение «Царь», написанное в 1923 году в Сербии и посвященное «дорогому брату А. С. Бехтееву». Это произведение, впервые опубликованное в 31-м номере газеты «Вера и Верность» за 1924 год, чем-то перекликается со знаменитой Молитвой Русского народа «Боже, Царя храни». Стихотворение «Царь» является, несомненно, не только подлинным шедевром бехтеевской православно-патриотической лиры:

Царь – это Солнце блистательной славы;

Царь – это гордость страны,

Грозная сила могучей державы,

Страшной врагам без войны.

Царь – это вера и правда святая;

Звон златоглавых церквей,

Русь богомольная, Русь вековая

Дедов… отцов… сыновей.

Царь – это вдовьи отертые слезы,

Труд безмятежный в глуши;

Царь – это лучшие, светлые грезы

Любящей русской души!

В итоговой поэтической подборке итоговых книг поэта «Святая Русь» (четыре самостоятельных выпуска, пятый поэт не смог завершить в связи со своей кончиной), царской теме посвящено более десятка стихотворений. В стихотворении «Царские глаза» (Ницца, 1929 г.), посвященных святому Царю-Страстотерпцу Николаю II, С. Бехтеев художественно запечатлел дивный образ последнего Русского Православного Государя:

Кто видел в жизни только раз

Сиянье кротких Царских глаз,

Тому их век не позабыть

И Тех очей не разлюбить…

Глаза, которым равных нет

В греховном мире слез и бед…

В поэтическом творчестве Сергея Бехтеева представлены стихи, посвященные не только Государю Императору Николаю II, но и другим Российским монархам: Петру I Великому, Александру I Благословенному, Николаю I, Александру III Миротворцу (стихи «Царский пример» (1937), «Царь-Всадник» (1924), «Царь-Рыцарь» (1925), «Царская тайна» (1938), «Солдатские похороны» (1947), «Царь-Богатырь» (1943)). По сути дела, поэтом создана поэтическая «Царская галерея» русских царей.

Стихам Бехтеева нехарактерно уныние и упаднический дух, они бодры, жизнеутверждающе светлы и оптимистичны. В стихотворении 1930 года «Близ есть!..» (название отсылает к Евангелию от Матфея, 24:32-33) поэт говорит, что чем больше на Родине (в Советской России) слёз, горя и нужды, казней и мук, тем скорее народ увидит свой «вероломный буйный грех». Народ в поэзии Бехтеева – это одновременно и виновник революции, и её жертва. Народ был обольщён силами зла, соблазнён красивыми, но лживыми лозунгами и обещаниями, и в результате в нём проснулась дикая ненависть, он поработился злобе, уподобился зверю. Как душа, поддавшаяся ложному блеску греха, предаёт Бога, так и русский народ, возжелавший «свободы» для своих бесовских страстей и одних лишь земных благ, отрёкся от исконных святынь, изменил Богу и своему святому царю. Естественно, что вместо «свободы» он получил только кровопролитие и рабство:

Желанное, светлое слово – «свобода»!

Прекраснейший лозунг на вид,

В устах исступленного зверя-народа

Преступной насмешкой звучит.

С. Бехтеев был глубоко воцерковленным человеком. С 1929 года он жил на юге Франции в Ницце, где в течение 16 лет был старостой русского храма во имя Державной иконы Пресвятой Богородицы. Поэт остро чувствовал и осознавал, что исток духовной силы народа лежит в его священном прошлом. В стихотворении «Назад» (1945 г.) он призывает:

Нет, не вперёд – назад, назад,

К могилам славных поколений,

Где наш пленяет зоркий взгляд

Наш самобытный русский гений…

Назад, к священной старине,

Назад, к поруганным святыням…

Естественно, поэт твердо уповает на будущее народное покаяние и возрождение. В стихотворении «Град Китеж» (1926 г.) он пишет об этом, пользуясь образом народной легенды о воскресающей православной Руси:

К святыням прошлого, покинутого нами,

К тем алтарям, что смели мы не чтить,

К тому прекрасному, что гордыми сердцами,

Мы не умели, жалкие, любить…

Автор: Виталий Даренский

Нет Комментариев