Проблема диаспор стара как этот мир. И ее нельзя рассматривать только в политическом или этнологическом ракурсах. Все намного грознее, серьезнее и уродливее, если угодно.

Возможно, первое событие, связанное с диаспорой, фиксируется в Ветхом Завете, когда группа инициативных товарищей пришла с востока в долину Сеннаар и занялась строительством башни до небес. Чем все закончилось из Библии хорошо известно.

Диаспоры чаще всего возникали в результате переселения части этноса за границы ареала первоначального обитания. Историческая наука находит несколько самых крупных древних диаспор в зоне Средиземноморья, Леванта и Передней Азии: финикийскую, ассирийскую, греческую, еврейскую, армянскую и более позднюю – цыганскую.

Диаспоры существовали и будут существовать вне зависимости от наших желаний вплоть до скончания веков и наступления Страшного суда. Они тривиально делятся всего на две группы: «классические» диаспоры и «диаспоры катаклизма» (по Роджерсу Брубейкеру). Вынужденное или добровольное исхождение за границы изначального ареала вырабатывает первые, а вторые формируются в результате изменения ситуации в нем самом. К «диаспорам катаклизма», например, относятся копты в Египте (после арабского завоевания), русские в Прибалтике (после распада СССР) и, скажем, греки-фанариоты в османском Константинополе (Стамбуле). Отметим, что касты (варны) в Древней Индии также сформировались в условиях сходных процессов.

Впрочем, для этнического большинства той или иной территории большинство сбоев возникает из-за «классических» диаспор. Причем, даже и не надо искать какую-то злокозненность со стороны диаспор. Играет фактор инородности.

Типичный пример приводит историк и этнолог Лев Гумилев: «Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и Евфрата, причем избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. Это было разумно, так как воды Евфрата и Тигра во время половодий несут много взвеси с Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы гравием и песком нецелесообразно. Но в 582 г. до н.э. Навуходоносор скрепил мир с Египтом женитьбой на царевне Нитокрис, впоследствии перешедшей к его преемнику Набониду. Вместе с царевной в Вавилон прибыла ее свита из образованных египтян. Нитокрис предложила своему мужу, очевидно, не без консультации со своими приближенными, построить новый канал и увеличить орошаемую площадь. Царь-халдей принял проект царицы-египтянки, и в 60-х годах VI в. до н.э. был сооружен канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы земель за пределами речных пойм. Что же из этого вышло? Евфрат стал течь медленнее, и аллювий оседал в оросительных каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание оросительной сети в прежнем состоянии. Вода из Паллуката, проходившего через сухие территории, вызвала засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным…

Если бы царем в Вавилоне был местный житель, то он бы либо понял сам, какие губительные последствия несет непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками, а уже среди тех нашлись бы толковые люди… Египетские же инженеры перенесли свои приемы мелиорации с Нила на Евфрат механически. Ведь Нил в половодье несет плодородный ил, а песок ливийской пустыни дренирует любое количество воды, так что в Египте опасности засоления почв нет. Самое опасное – это даже не ошибка, а отсутствие постановки вопроса там, где его необходимо поставить» (Л. Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли).

Инаковость диаспоры и погубила экологию в Междуречье…

Хорошо организованные и иерархически выстроенные «классические» диаспоры в государстве другого этноса обычно занимают социально-экономические ниши, которые аборигены предпочитают не использовать.

Древние римляне считали войну, земледелие и политику единственно достойными делами. Ремеслом и торговлей в качестве занятий не приветствовались. А потому торговлю хлебом и свинцом отлично перехватили греческая и еврейская диаспоры. Между прочим, борьба за перепродажу хлеба неоднократно приводила к кровавым столкновениям в Александрии, откуда египетское зерно шло в Рим.

При ослаблении Римской Империи выяснилось, что Императоры оказались должны были считаться с диаспорами из-за подвоза хлеба и идти им на уступки в разных вопросах.

Для более глубокого осознания влияния диаспоры на жизнь автохтонного населения очень хорошо подходит «казус Висбю».

Для средневековой Европы Балтийское море играло особую роль. Торговлю здесь держал Ганзейский союз. Остров Готланд же был важен для ганзейцев. Через город Висбю на Готланде шел торговый путь, связывавший Восточную и Северную Европу с Западной.

В Висбю всем заправляла немецко-датская диаспора. Готландские свободные крестьяне – бонды горожан не любили. Впрочем, последние им также отвечали взаимностью.

Готландцы находились с Висбю во враждебных отношениях. И бонды совсем не являлись «ангелами во плоти». Олни спокойно грабили купцов, плывших в Висбю, почитая их своей законной добычей. Для борьбы с Висбю бонды даже наняли ливонских рыцарей. Правда, к ничему хорошему это не привело.

Вялотекущая борьба продолжалась десятилетиями, пока в 1361 году драчливый датский Король Вальдемар IV Аттердаг не решил прихватить Готланд, ведь такой торговый перекресток очень бы приходился для пополнения его скудной казны.

Бонды сопротивлялись отчаянно, да и вооружены они были неплохо, – имелись и копья, и доспехи, и мечи, и топоры, которыми крестьяне владели вполне профессионально. Правда, это не согласуется с картиной, которую рисуют школьные учебники истории в XXI веке, но кто виноват, что до сих пор принято руководствоваться классовым подходом и показывать крестьянство измученным треклятым феодализмом. Хотя умный ребенок, прочитав о Жакерии (1358) и Крестьянской войне в Германии (1524-1525), обязательно доберется и до более научно честных и глубоких книг, чем школьный учебник.

Но вернемся на Готланд. Как не упирались бонды, но рыцари Вальдемара их в итоге загнали под стены Висбю. Горожане могли перед натиском общего врага впустить бондов в крепость и успешно обороняться пока на помощь не придет Ганза. Но диаспора Висбю не стала сотрудничать с бондами.

Далее в битве рыцари датского Короля положили примерно половину вражеского войска (более 1 тыс. человек) с минимальными потерями, а диаспора договорилась о выплатах дани Вальдемару IV Аттердагу и впустила захватчиков внутрь города.

Интересы диаспоры Висбю и бондов разошлись коренным образом.

В 1369 году после поражения датчан от ганзейцев и по условиям Штральзундского мира Висбю восстановил свое положение вольного города. Но вот процветание бондов Готланда было подорвано полностью, уж очень сильно вторжение Вальдемара сократило мужское население.

XIV век далеко отстоит от нашей эпохи, но «казус Висбю» дает урок: в тяжелой ситуации диаспора всегда поставит свои интересы выше общих.

Диаспоры по природе не добры и не злы, не хороши и не плохи. Они просто отсоединены разными коммуникативными барьерами от аборигенов (и не столь важно по чьей вине!), иначе бы и не существовали отдельно, а ассимилировались.

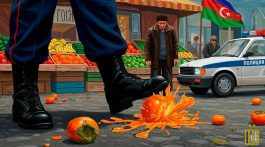

Сейчас, когда ради решения тактических задач в экономике, в Россию происходит ввоз мигрантов, надо думать о том, к чему приведет количественный рост диаспор. А еще необходимо просчитывать все последствия от действия диаспор в сферах: политической, религиозной, демографической, социальной, экономической, экологической и военной. В противном случае, при любом ослаблении государственной власти и стержневого этноса, они могут превратиться в один из главных факторов абсолютного краха всей нашей цивилизации.

Автор: Александр Гончаров

Нет Комментариев