КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Неожиданный поворот и урок истории: «демократичные» либералы оказались для Православия даже страшнее социалистов-богоборцев. Такие выводы помогает сделать сравнение советской живописи и разразившегося совсем недавно крестопада.

В наши дни приверженцы основанных на советском наследии социалистических идей являются яркими и ярыми противниками либерализма.

Вражда эта связана с очевидным антисоветским (при этом ещё и антирусским) мировоззрением и действиями захвативших Россию в 1990-е либералов. Которые первым делом принялись крушить советское наследие во всех сферах жизни — начиная от промышленности и сельского хозяйства и заканчивая кромешным очернением периода существования СССР в отечественной истории.

Но что интересно: хотя на русской почве социалисты и либералы в XXI веке стали непримиримыми врагами, их идеология имеет близкородственную черту — богоборчество, принципиальное соперничество с Православием. Более того: нынешние либералы подхватили выпавшее из рук позднесоветского государства знамя атеизма и подняли его ещё выше.

Наглядным свидетельством этого в чём-то парадоксального, а в чём-то закономерного явления являются советская живопись и прикладные формы современного визуального искусства.

«Советская живопись перенасыщена церквями, монастырями, иконами…»

Инициатором публичной дискуссии о том, насколько христианские мотивы и смыслы были присущи советскому изобразительному искусству, стал писатель, общественный деятель, участник СВО Захар Прилепин. Он — последовательный сторонник социалистических идей и считает СССР высшей и наиболее гармоничной на данный момент исторической формой русской государственности.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ФОТО: ЧИНГАЕВ ЯРОСЛАВ/АГН «МОСКВА»

Одновременно Прилепин, по собственному признанию, православный человек — и на фоне дискуссии, насколько совместимы социализм и христианство, появился цикл публикаций в дзен-канале писателя о живописи эпохи СССР. За весну 2024 года Захар разместил почти два десятка постов на эту тему, в которых предъявил уже более сотни репродукций картин в доказательство своей точки зрения.

На какой же позиции находится Прилепин?

«Краеугольным камнем», от которого писатель оттолкнулся в споре, стал аргумент его идейных противников, будто «храмы и кресты в СССР изображать нельзя было, а то КГБ и тюрьма». Прилепин справедливо опроверг это утверждение — и на базе своего опровержения, подтверждённого многочисленными живописными полотнами, перешёл к следующему, более масштабному тезису.

По мнению Захара, многочисленные картины того периода, запечатлевшие православные храмы и монастыри, портреты религиозных деятелей (монахов, священников, иерархов), исторические полотна и жанровые сцены с христианскими элементами (иконы в интерьере, сцены благословения матерью сына, уходящего на войну) опровергают мнение о том, что советский строй был антихристианским.

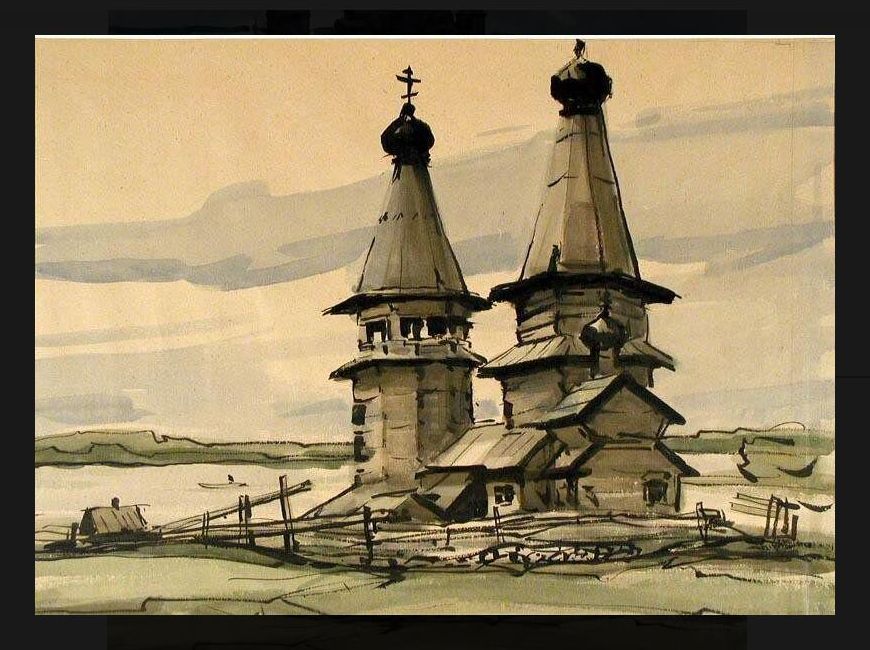

КАРТИНА ЛЕОНИДА ОСКОРБИНА (1920-1977). СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Да, признаёт Прилепин, «официальной идеологией СССР был материализм». Однако по своим глубинным идейным посылам социализм и христианство будто бы не только не противоположны, но во многом совпадают. А потому и полноценного антихристианского накала в советский период не было, уверяет писатель.

И именно в живописи он видит самое яркое тому доказательство — мол, не могли бы тогдашние художники спокойно создавать сотни картин с христианскими символами, если бы режим носил действительно богоборческий характер:

Упрямый был советский художник. Что с ним ни делай, он всё Бога ищет. Даже в природе. Вообще во всём. <…> Судя по результатам работы — он Его находил! <…> Советская живопись перенасыщена церквями, монастырями, иконами… <…> Чистота чувства к чистоте духа.

«Что же сейчас таких картин не создают?»

Прилепин сталкивается с аргументами в пользу противоположного мнения — и выступает с их критикой. Контраргументы Захара можно условно разделить на две основные группы.

Заявления, что советские художники изображали церкви и монастыри исключительно как часть пейзажа и городского ландшафта, Прилепин отвергает на том основании, что слишком уж много христианских храмов запечатлено в те годы, чтобы это было случайностью или совпадением.

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Кроме того, писатель противопоставляет этой идее встречное предложение — если советские художники рисовали храмы как часть окружающей действительности, то пусть и современные авторы изображают памятники Ленину и прочим советским деятелям, красные флаги на политических демонстрациях и советскую символику на памятниках архитектуры. «В порядке алаверды» — призывает Прилепин.

Следующий аргумент проходит под условным названием «что же сейчас не создали?». Захар обращает внимание, что в постсоветские годы, по его мнению, создано на порядок меньше выдающихся картин, содержащих религиозные символы или сюжеты, по сравнению с предшествующей эпохой:

Ну, вот у нас уже 33 года, когда творить можно не вопреки. Когда хвалёная ваша «традиция» воссияла и связь времен — с эпохой до февраля 1917 года — наконец восстановилась.

КАРТИНА АЛЕКСАНДРА БУБНОВА «УТРО НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ». СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

В качестве непосредственного примера Прилепин приводит мастера советской исторической батальной живописи Александра Бубнова и его полотно «Утро на Куликовом поле» (создана в 1943-1947 годах), насыщенное христианскими изображениями (стяг с ликом Спаса, кресты, воины, творящие крестное знамение):

Много ли вы знаете современных живописных работ, сопоставимых не только по силе патриотического, но и по силе религиозного воздействия с этими полотнами, написанными лауреатами Сталинской премии при «безбожных большевиках»?

Какая культура, такие и картины

Аргумент «что же не создали?» выводит на бескрайнюю тему о кризисе отечественной культуры в эпоху господства либералов, которые осознанно подменяли понятие подлинной живописи на фальшивку под названием «современное (или актуальное) искусство». И активно навязывали его обществу в качестве «мировых трендов» под девизом: «Вы слишком глупы и консервативны, вы не понимаете — это оно самое».

Разумеется, при желании можно обсудить проблему фактического умерщвления русской культуры за последние 30 лет, что сделало невозможным массовое появление не то что шедевров, а просто работ высокого художественного уровня.

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА.

А пока обратимся к первому аргументу Прилепина — мол, нельзя списывать большое количество «религиозных изображений» просто на специфику художественного творчества. Оно, количество, якобы отражает совпадение глубинных нравственных интуиций и устремлений в христианстве и социалистических идеалах.

Особая духовная связь с Древним Египтом и шаманами?

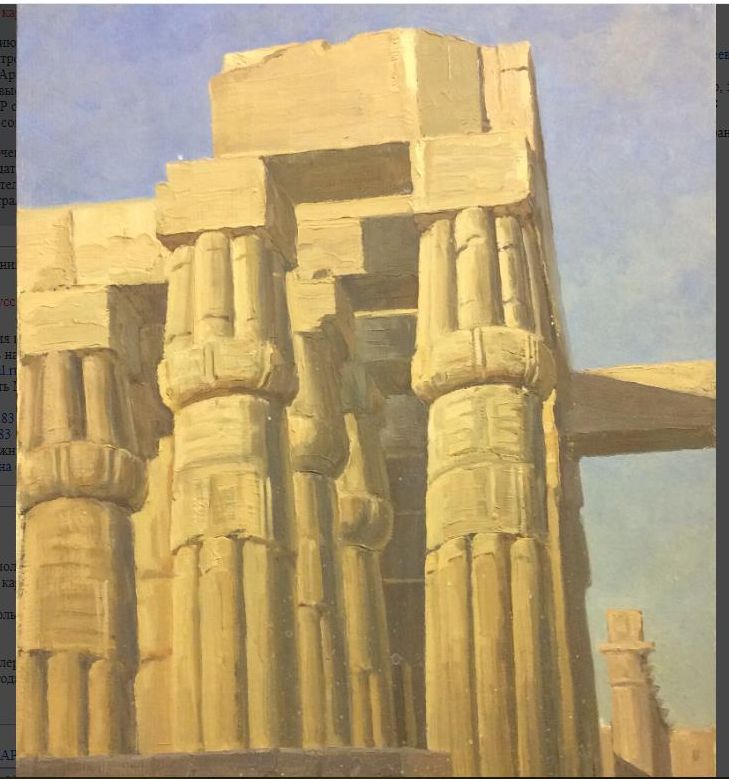

Интересная мысль. Но тогда необходимо уточнить: а если советские художники изображали на своих картинах древние сакральные сооружения, означало ли это, что они тем самым выражали некое духовное родство с изображёнными объектами? Ведь именно такова логика, придающая особый смысл христианским храмам на полотнах мастеров тех лет.

КАРТИНА «ЛУКСОР», ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ БОГДАНОВ. СКРИНШОТ: ИНТЕРНЕТ-САЙТ ARTPANORAMA.SU

Вот, например, советский художник Николай Богданов в 1969 году запечатлел на картине «Луксор» узнаваемые колонны древнеегипетского храма в одноимённом населённом пункте. Нужно ли на этом основании приписывать Богданову присоединение к почитанию языческого божества Амона Ра, которому и было посвящено данное святилище?

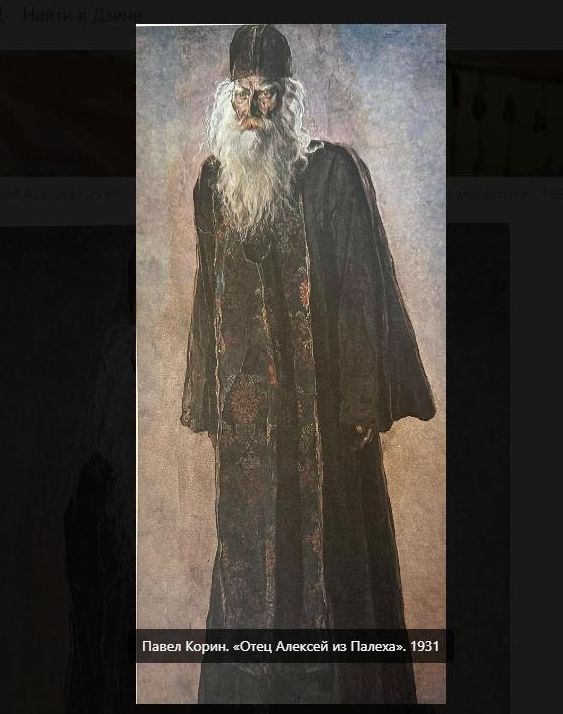

Прилепин также обращает внимание на то, что советские художники, особенно до Великой Отечественной войны, выбирали в качестве персонажей своих картин священнослужителей и монахов. И в этом писатель также усматривает свидетельство живого интереса к религии и интуитивной близости советской идеологии с христианством.

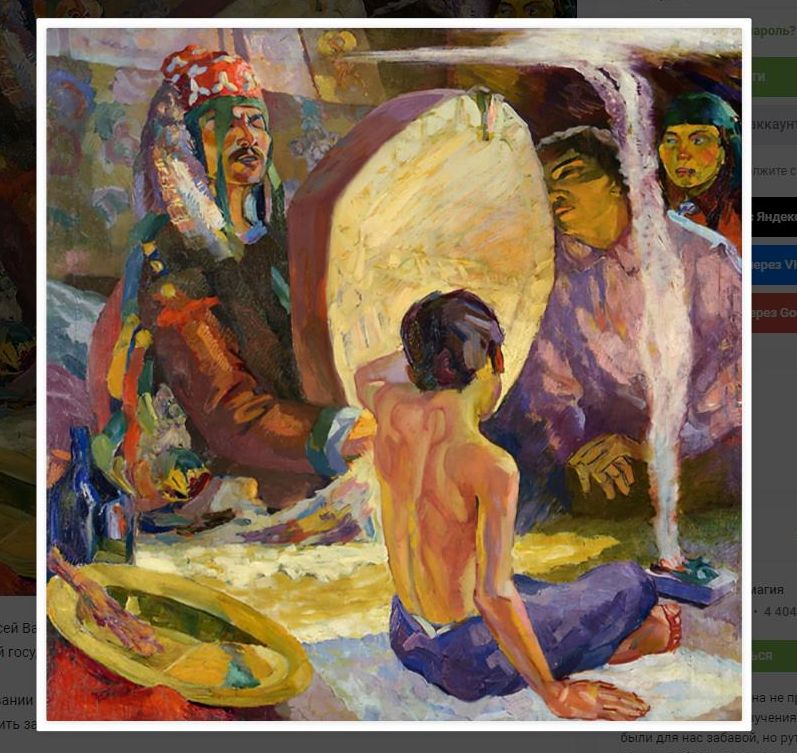

В этой связи обратим внимание на картину Алексея Васильевича Вощакина «Шаманство над больным ребёнком» (1926).

«ШАМАНСТВО НАД БОЛЬНЫМ РЕБЁНКОМ», АЛЕКСЕЙ ВОЩАКИН. СКРИНШОТ: ИНТЕРНЕТ-САЙТ PIKABU.RU

Учитывая то, что шаманизм в разных его проявлениях также был вполне постоянным «гостем» произведений советских художников, особенно «на местах», можно ли предположить, что этот факт является отображением духовного родства социалистической идеологии с традиционными магическими верованиями и практиками ряда народов Севера, Сибири, Алтая и Дальнего Востока? Да, картин с такими изображениями меньше, чем с православными символами. Ну так и христианские «объекты» в СССР были более многочисленными.

Так можно ли прийти к такому выводу? В той же логике, что и про христианский характер советской живописи, — вполне. Будет ли такой вывод объективен? Очевидно, что нет.

А действительно ли на картинах православные храмы?

А ещё по мере ознакомления с действительно замечательными живописными произведениями отечественных мастеров рождается сперва смутное подозрение, проясняющееся затем до отчётливого сомнения: а воспринимали ли советские художники переносимые ими на холст постройки именно как христианские святыни? Как стены, очерчивающие пространство, священное для верующих и до некоторой степени для самих живописцев? И в какой степени обладали эти храмы особым духовным значением для советского государства?

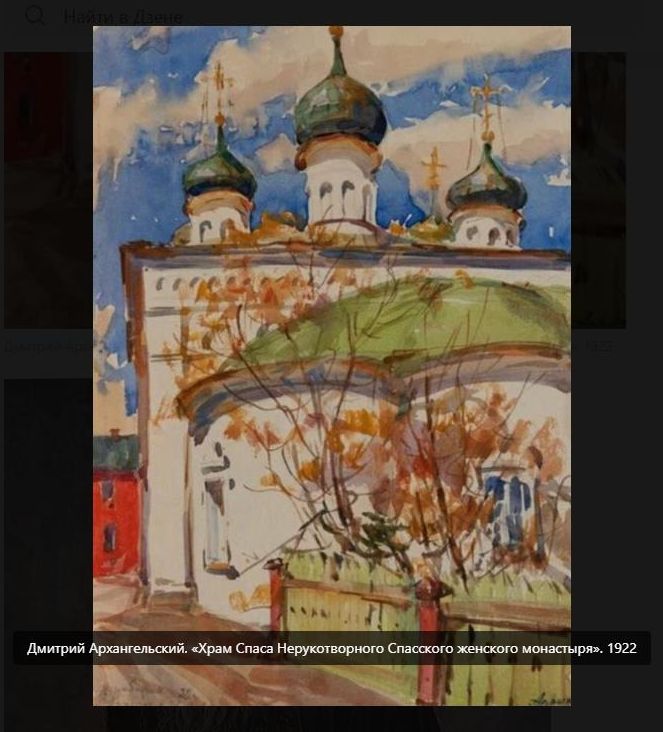

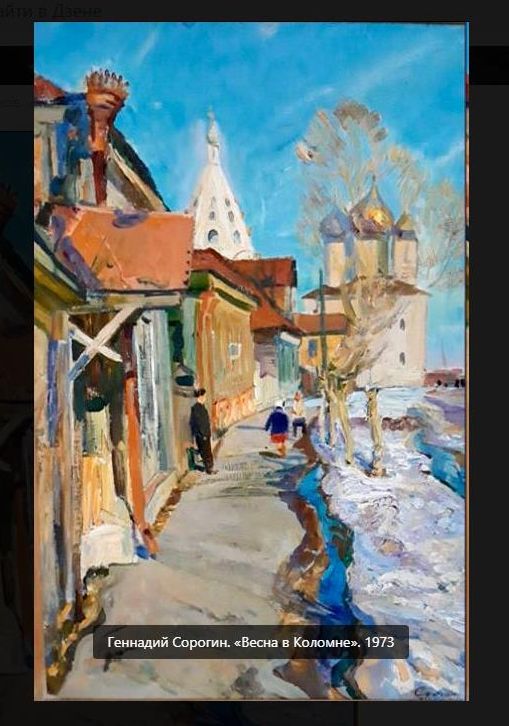

В качестве примеров рассмотрим несколько картин из крайнего на момент написания статьи поста Захара Прилепина по теме «Христианство и художники СССР».

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Дмитрий Архангельский в 1922 году запечатлел замечательный Храм Спаса Нерукотворного в Симбирском женском монастыре. Правда, к тому моменту монастырь был уже официально закрыт, хотя в отдельных помещениях богослужения продолжались ещё несколько лет. Однако в итоге почти все церкви монастыря, включая Храм Спаса Нерукотворного, были разрушены ещё до Великой Отечественной войны.

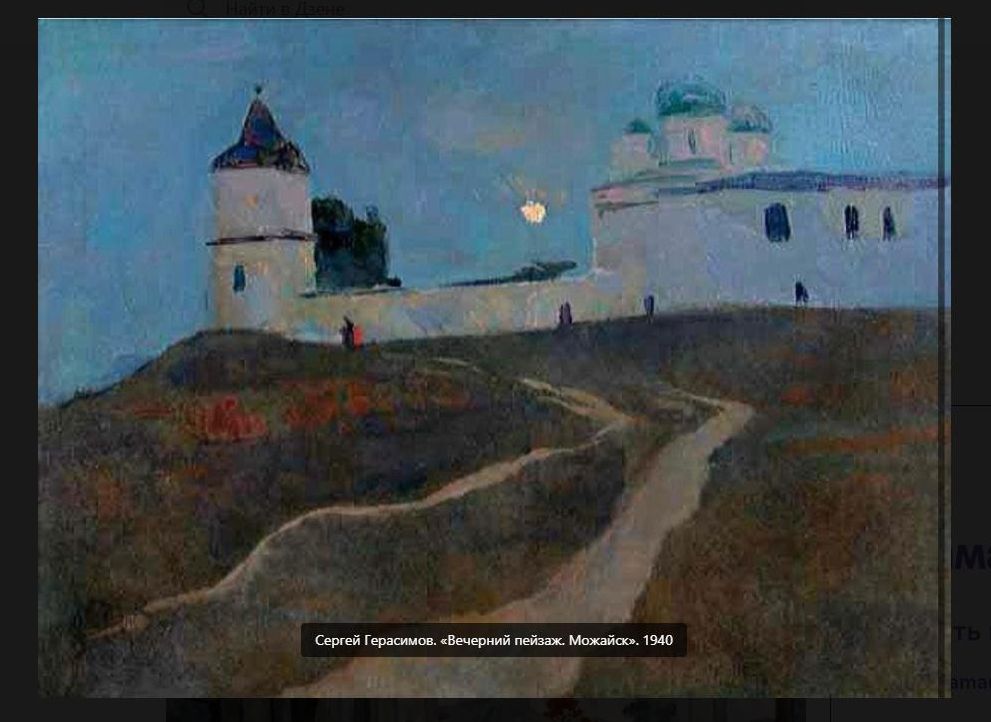

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

На картине Сергея Герасимова, написанной в 1940 году, зритель видит стены Можайского кремля, а за ними лишённые крестов купола храма. Примечательна судьба главных храмов Можайского кремля — Никольского собора и церкви Петра и Павла.

Так, к моменту визита Герасимова в Можайск Никольский собор уже семь лет, как был закрыт, а в 1960-е годы в нём примерно на двадцать лет «поселилась» трикотажная фабрика. Богослужения в храме возобновлены лишь в 1990-е. Церковь Петра и Павла была закрыта в 1930-м, а с 1960-го стала выполнять функции городского музея. То есть если предположить, что на полотне «Вечерний пейзаж. Можайск» запечатлён один из этих храмов, к тому моменту они уже не выполняли своё богослужебное предназначение.

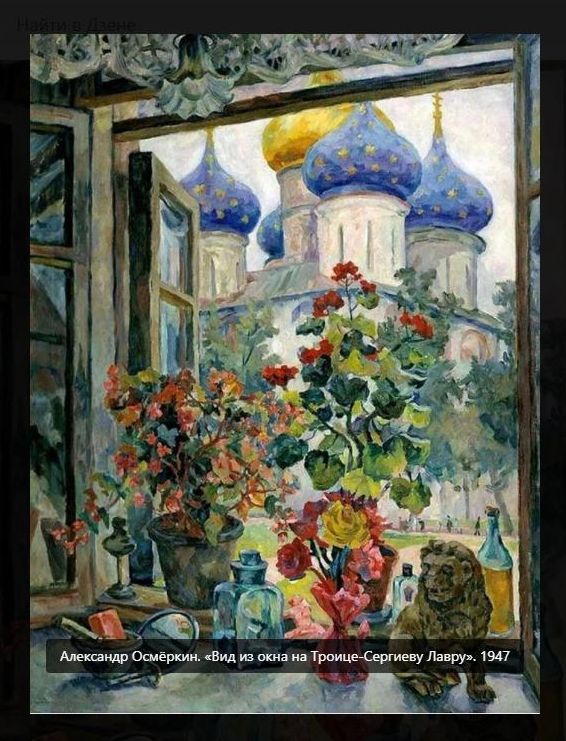

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

С храмовым ансамблем Троице-Сергиевой Лавры и непосредственно Успенским собором, главным «героем» картины Александра Осмёркина, история сложилась более позитивная.

Хотя в 1919 году по решению советских властей Лавра в качестве действующего монастыря была закрыта и в ней помещались различные учебные заведения, к моменту написания картины Осмёркина (1947) здесь возобновилась монашеская и богослужебная жизнь. Первая Литургия в возвращённом Церкви Успенском соборе прошла весной 1946-го — но основная часть храмов, включая древнейший Троицкий собор, снова вернулась к духовной жизни лишь в 1948 году.

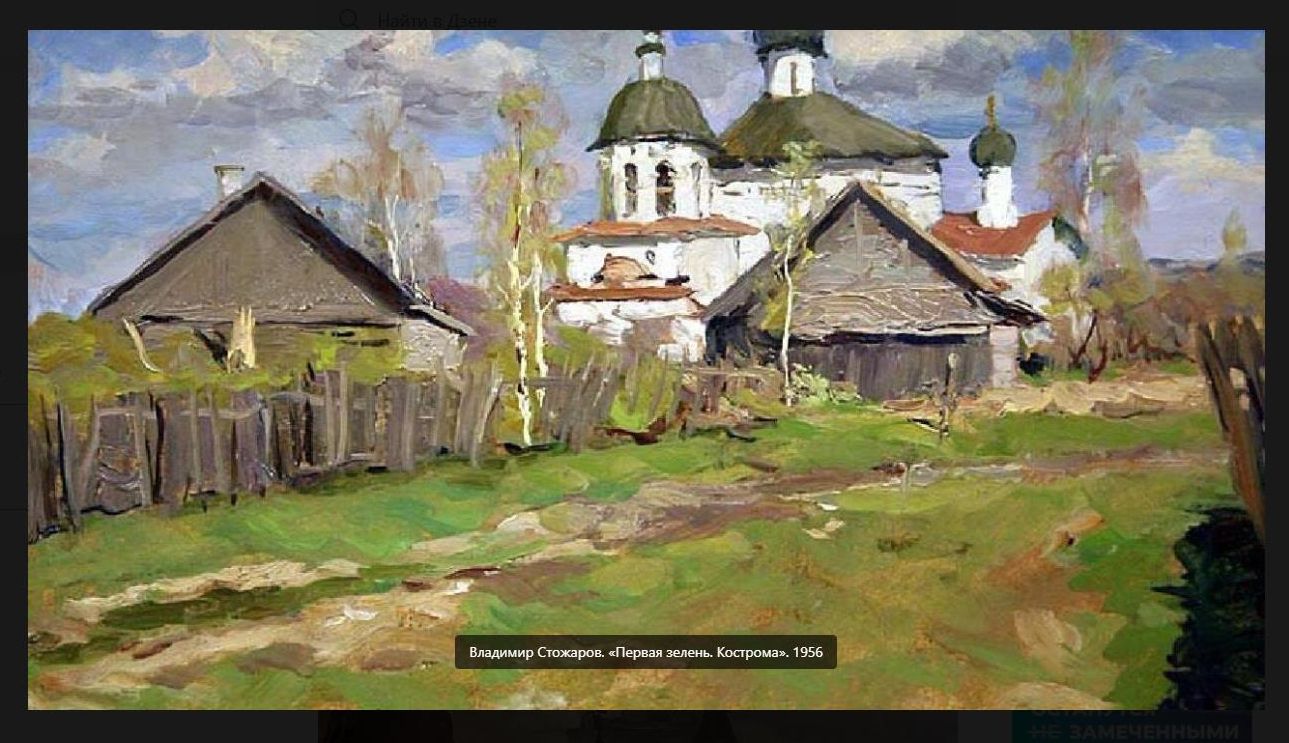

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

За названием «Первая зелень. Кострома» скрывается непростая судьба церкви Рождества Христова на Городище — именно этот храм Владимир Стожаров нарисовал в 1956 году. Построенная в середине XVII века церковь накануне Великой Отечественной войны была закрыта для верующих.

В 1946-м Костромской облисполком принял решение о передаче здания храма под районную библиотеку, однако и это решение не было исполнено. В итоге до середины 1950-х в церкви хранили зерно, а затем оно было просто заброшено и постепенно разрушалось, пока в 1986 году не были произведены первые реставрационные действия. То есть на картине Стожарова мы видим не храм, а зернохранилище, которое вот-вот опустеет и начнёт превращаться в развалины.

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

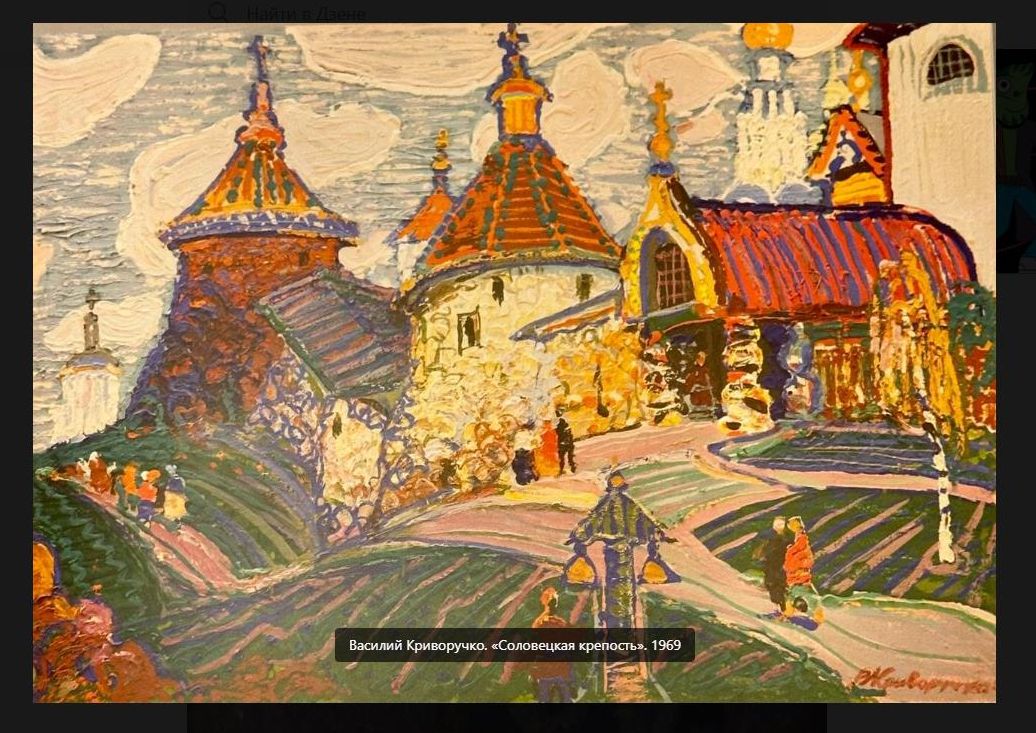

В данном случае оригинальное название произведения говорит само за себя — в 1969 году Василий Криворучко рисовал, несмотря на присутствие на картине куполов и крестов, не Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, а «Соловецкую крепость».

Монастырь же с 1920 по 1990 год, то есть на протяжении практически всего исторического бытия СССР, выполнял другие функции. Здесь был Соловецкий лагерь особого назначения, затем Школа юнг, потом был организован Соловецкий музей-заповедник. То есть в конце 1960-х, когда художник Криворучко и другие посетители отправлялись «на Соловки», они ехали куда угодно, только не в монастырь.

Насколько оправданно при таком историческом контексте воспринимать данные картины с точки зрения христианского мироощущения их авторов, вопрос любопытный. И раз нет прямой возможности задать его самим художникам, оставляю его решение на усмотрение каждого читателя.

Время показало: для христианства либералы страшнее социалистов

Тут романтично-трагический дымок былых эпох отступает — и среди ясных силуэтов современности за окном может возникнуть недоумение: а какое отношение экскурс в историю советской живописи и взаимоотношений социализма с христианством имеет к сегодняшнему дню?

Самое непосредственное — вспомним упомянутое родство между строителями социализма и либералами по линии богоборчества. С ледяной ненавистью относящиеся и к наследникам советского строя, и к православным верующим, «поборники свободы» восприняли от СССР специфическое отношение к изображению христианских святынь.

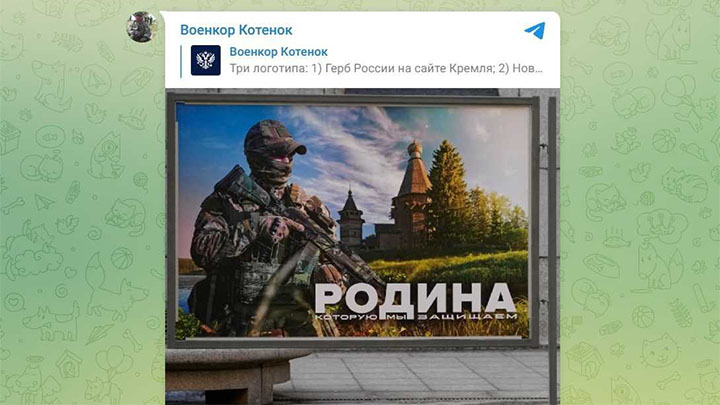

КРЕСТЫ САМИ СОБОЙ ИСЧЕЗАЮТ… СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ВОЕНКОР КОТЕНОК»

Но советские художники, не воспринимавшие — тут я не соглашусь с уважаемым Захаром Прилепиным — рисуемые ими храмы, кресты и священников как нечто святое и близкое лично для них, всё-таки отдавали им очевидную и запечатлённую в красках дань уважения (эстетического, исторического, культурного, родственно-лирического). А либералы пошли ещё дальше: для них визуальный образ святыни не только не представляет никакой ценности — но открывает дополнительное средство глумления над христианством.

Атаки на Православие не прекращаются

В конце 2023 — начале 2024 года по России прокатилась череда скандалов, получившая название «крестопад». В разных частях страны, по линии разных министерств и ведомств стали по удивительно схожему сценарию происходить эксцессы с исчезновением крестов православных храмов и реликвий с логотипов, плакатов и даже из телеэфира.

Началось всё в сентябре 2023 года, когда Банк России обнародовал дизайн уже пущенной в печать купюры в 1000 рублей. На банкноте появился Казанский кремль — однако если на башне Сююмбике красовался исламский полумесяц, то над куполом бывшей Дворцовой церкви отсутствовал православный крест.

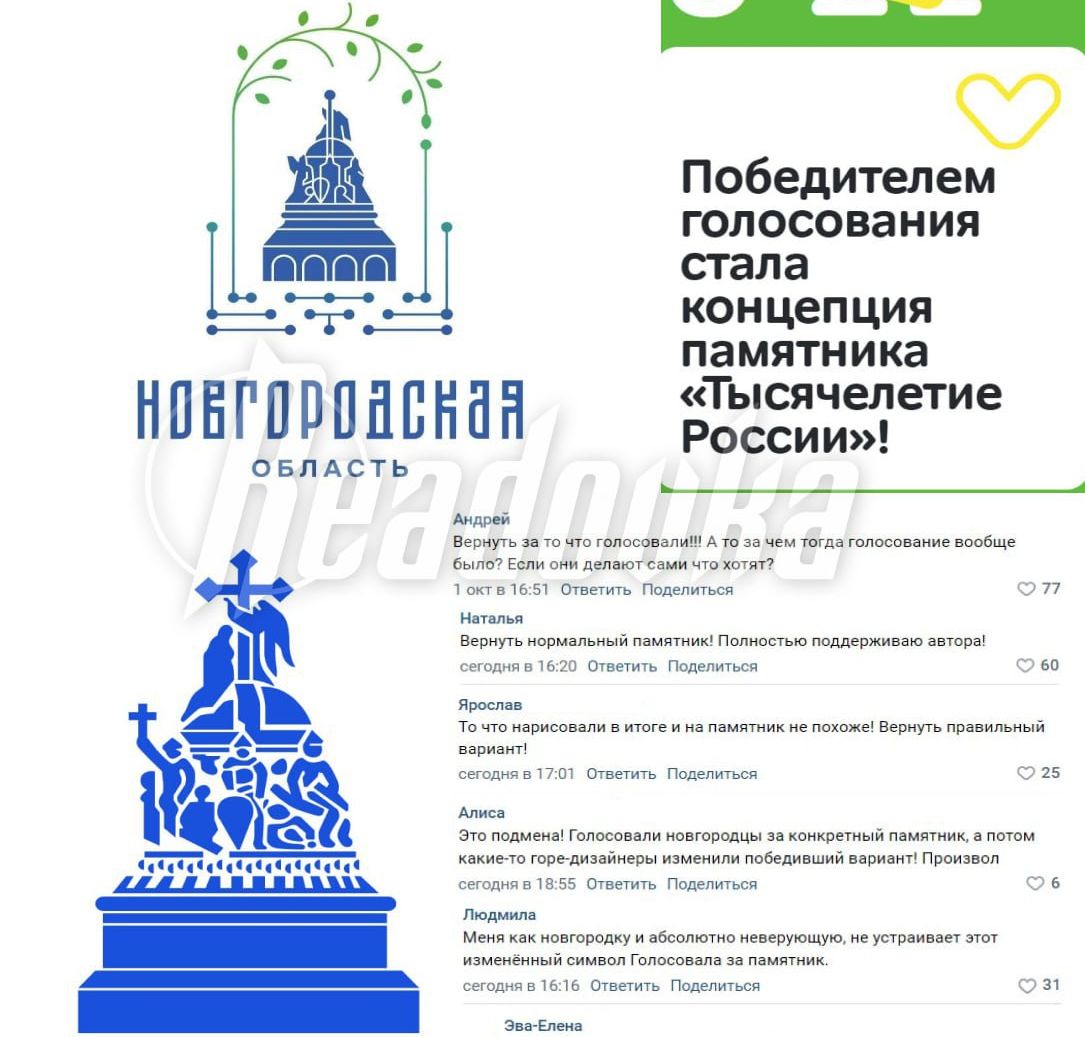

ДВА ВАРИАНТА НОВГОРОДСКОГО ЛОГОТИПА: СВЕРХУ — ИТОГОВЫЙ, СНИЗУ — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ. СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ READOVKA

Практически тут же «избавились» от креста в Великом Новгороде — в регионе было запущено голосование по выбору графического символа Новгородской земли. Большинство новгородцев отдали голоса изображению памятника «Тысячелетие России».

Скандал разразился, когда был официально представлен окончательный логотип, на котором отсутствовали два креста, отображённых на первоначальном варианте (большой, над всей композицией, и малый, в руках Крестителя Руси Владимира).

Когда к творчеству современных дизайнеров, представителей «креативного класса», столь любимого и пестуемого либералами, присмотрелись внимательнее, «крестопад» получил ещё множество конкретных воплощений.

Это и лёгким движением дизайнерской компьютерной мыши лишённая крестов церковь Николая Чудотворца в Согиницах, размещённая на баннере, призывающем граждан записываться на военную службу по контракту. Это и рекламный ролик авиакомпании «Победа», в котором кресты убраны как с Исаакиевского собора, так и с короны Российской Империи.

СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ЦАРЬГРАДА

Это и новый логотип Санкт-Петербургского государственного университета, на котором герб России, двуглавый орёл, остался без крестов на коронах. И даже кадры из Китая во время визита президента Путина: в видеорепортаже федерального телеканала православный храм за спиной журналиста чудесным образом предстал без единого креста.

Что с того?

Итак, что же общего у советской живописи с религиозными элементами и современным либеральным «крестопадом»?

Общее — заложенное и в советскую идеологию, и в либеральный проект богоборчество, отрицание самого бытия Божьего и построенного на нём всего комплекса христианского мировоззрения.

Но есть принципиальное различие: если живопись эпохи СССР запечатлела богоборчество по большей части на его нисходящей, затухающей стадии, то «крестопад» — это свидетельство резкого обострения ненависти носителей либерализма к Православию.

И глядя на изображённые на советских картинах храмы, иконы и лица верующих людей, можно как минимум обсуждать, а то и отчасти соглашаться с мнением того же Прилепина:

Советский Союз <…> стоял на пороге храма. И вошёл в него. Тут его и убили.

СКРИНШОТ: ДЗЕН-КАНАЛ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

А наблюдая за вроде бы невинным «крестопадом», крайне опасным было бы недооценивать серьёзность новой либеральной атаки на Веру. Ведь, как справедливо заметил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси: «Кресты сами по себе не падают, а целенаправленно сносятся».

Не имея оснований согласиться с теми, кто приписывает живописи СССР христианские смыслы и контекст, со сторонниками этого мнения можно обсуждать общее русское будущее.

Но вот с теми, кто втихомолку, из-под полы и под прикрытием «технических особенностей» целенаправленно сносит кресты, договариваться не о чем. Ведь дай им малейшую возможность, они будут уничтожать кресты, Православие и всё русское не виртуально, на логотипах, а в реальной жизни.

Нет Комментариев