24 ноября / 7 декабря

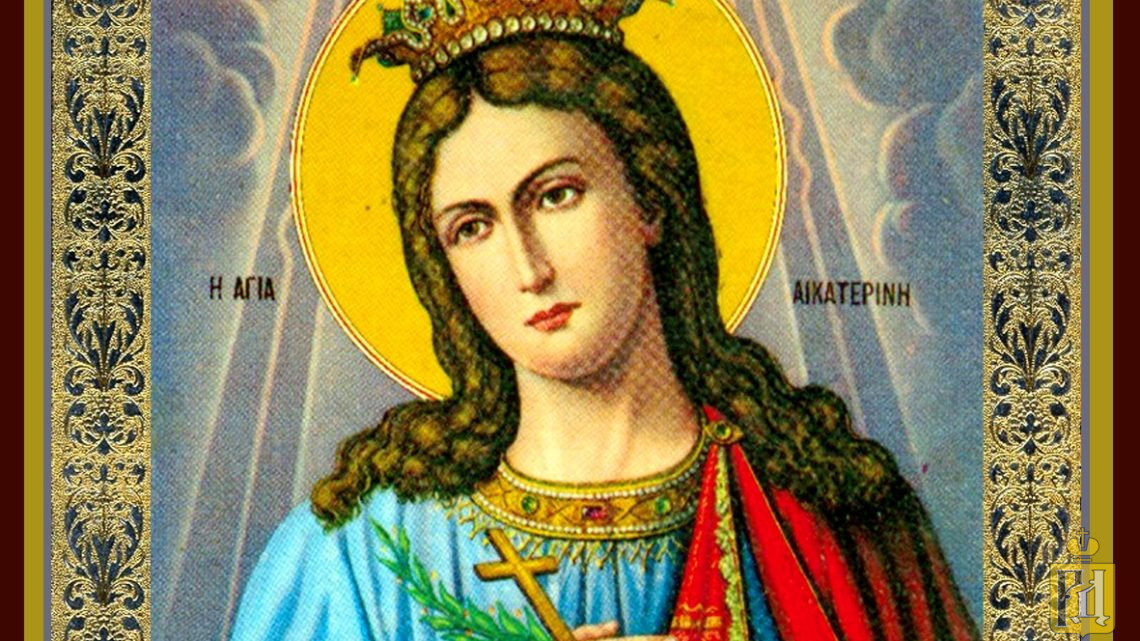

— 304 г. † Великомученица Екатерина

Император Максимиан после многократных попыток и мучений, в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела, и отвечала ему, что один у нее жених — Христос. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и воин отсек ей голову в 304 году. Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку.

— 1238 г. † Великомученик Меркурий Смоленский

Святой воин. Во время нашествия Батыя на Смоленск пробрался в лагерь врага и убил главного монгольского богатыря и еще множество ордынцев, но и сам погиб. Когда полчища Батыя в 1238 г. приблизились в Смоленску, на службе у смоленского князя был воин-римлянин из знатного православного рода и сам православный. Звали его Меркурий. Он отличался высоким ростом, мужеством и силой. Сильно скорбел он о разорении Божиих храмов и желал положить душу свою за веру Христову.

Однажды соборный пономарь во время ночной молитвы в храме перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери услышал от Нее голос: «Иди к рабу Моему Меркурию на Подоле и тихо скажи ему: „Меркурий, тебя зовет Владычица. Ступай в военных доспехах на врагов»». Пономарь пошел в указанный ему дом и застал Меркурия во дворе готовым, во всех военных доспехах, на молитве. Чудесно предупрежденный, он ждал его. Пономарь сказал: «Меркурий, ступай немедленно. Владычица зовет тебя». Они вошли в собор. Меркурий пал ниц. Глас от иконы повторился: «Раб Мой Меркурий, Я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей. Для сего Я призвала тебя из страны римской. Враги втайне задумали в сию ночь напасть на град сей и разорить его. Но не оставлю Я града сего; по молитвам Моим он не будег предан в руки врагов. Немедленно ступай на место, называемое Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых врагов. Не бойся, ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и получишь от Бога венец победы и вечного блаженства». Долгомостье находилось от Смоленска в 14 верстах. Там стояла вражья сила, ожидая утра, чтобы напасть на город. Выйдя из храма, Меркурий тихо и незаметно прошел мимо городской стражи и со словами: «Пресвятая Богородица, помоги мне!» – устремился на врагов. Первым пал исполин, гордившийся своей силой, за ним – другие. Татары побежали. Они видели лучезарную Жену и молниеносных воинов, поражавших их, и навсегда отступили из Смоленских пределов. Но убит был и св. Меркурий: ему в бою отсекли голову. Наутро граждане с удивлением увидели, что все поле покрыто вражескими трупами. Они нашли тело своего защитника и погребли его в соборном храме, а над гробом повесили его доспехи согласно посмертной воле его, высказанной в явлении его пономарю. Погребли его тело в соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

— 1597 г. Указ царя Федора Иоанновича

Вышел Указ царя Федора Иоанновича об «урочных летах», которым впервые устанавливался пятилетний срок сыска и возвращения владельцам беглых крестьян. Согласно Указу крестьяне, бежавшие от своих хозяев «до нынешнего… году за пять лет» подлежали сыску, суду и возвращению назад. На бежавших шесть лет назад и ранее Указ не распространялся.

— 1714 г. Кавалерский праздник ордена Святой великомученицы Екатерины

Этот женский орден учрежден в память избавления Русской армии и самого Императора Петра I от пленения турками во время Прутского похода 1711 г. Девиз его — «За Любовь и Отечество». Четыре латинские буквы на нем обозначали начало слов: «Господи, спаси Царя!». Награждая жену Екатерину только что учрежденным орденом Святой Екатерины, Петр сказал, что этот орден «учинен в память бытности Ея величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона видима всем была». С момента основания ордена его главой становится Царица (позднее Императрица).

— 1769 г. Указ Императрицы Екатерины II

По указу Императрицы Екатерины II Петербургу были разосланы повестки, в которых сообщалось, что 26-го числа «торжествован будет при Дворе Ея Императорского Величества первый день установления Императорского Воинского Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и для того в оный день поутру в одиннадцатом часу собираться ко Двору Ея Императорского Величества знатным обоего пола персонам и господам чужестранным министрам, дамам в робах, кавалерам в цветных платьях, всем военным быть в шарфах и строевом убранстве и ожидать Божественной литургии. По окончанию оной и молебного пения и прочей духовной церемонии, по выходе из церкви, оныя персоны имеют учинить Ея Императорскому Величеству поздравления, а пополудни в обыкновенное время имеет быть бал и ужин для четырех первых классов обоего пола персон и чужестранных министров».

— 1813 г. † Священник Василий Васильковский

Священник-герой Малоярославецкого сражения, первый священник — кавалер ордена св. Георгия. Докладывая о действиях 19-го Егерского полка в боях под Витебском, полковник Вуич отмечал бесстрашие полкового священника, вдохновлявшего егерей и поддерживавшего их боевой дух в сражении, несмотря на то, что был ранен, а потом и контужен от удара пули в его наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной с позолотой ризе долгие годы хранился в церкви 19-го Егерского полка. За проявленное мужество в бою под Витебском где о. Василий «по искреннему <…> усердию находился <…> впереди с крестом, благословил полк, потом в самом жарком огне, поощряя всех на побеждение неприятеля», был представлен к награждению камилавкой, как знаком отличия белого духовенства. Но особо отличился пастырь в бою под Малоярославцем. Полковой священник с крестом в руке воодушевлял идущих в атаку егерей. «Священник Васильковский в этом бою все время находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в голову», — отмечал в своем донесении генерал Дохтуров. По ходатайству М.И. Кутузова Император Александр I повелел наградить мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. Это был первый в истории ордена и православного духовенства случай награждения военного священника орденом Святого Георгия. 17 марта 1813 г. орден был вручен о. Василию.

5 октября 2014 г. в городе воинской славы Малоярославце состоялось торжественное открытие памятника знаменитому полковому священнику Василию Васильковскому. День Тезоименитства Императрицы Екатерины II. Закладка и освящение памятника. Торжественная закладка монумента состоялась в присутствии императора 24 ноября 1869 года, в день тезоименитства императрицы Екатерины II. В 1869 году исполнялось 140 лет со дня ее рождения. В основание памятника положили ящичек с золотыми и бронзовыми монетами и медалями, которые изображали такие важные события двух царствований, как восшествие Екатерины II на престол, присоединение Крыма и Тамани, принятие Грузии в русское подданство, возвращение русских областей от Польши, а также коронация Александра II, освобождение крестьян, покорение Западного Кавказа.

Позже, осмотрев модель памятника 15 февраля 1871 года, Император Александр II повелел увеличить число скульптур на постаменте. На стороне монумента, обращенной к Александрийскому театру, появились изваяния прославленных флотоводцев екатерининской эпохи. Все бронзовые детали были отлиты на литейном заводе Кохуна, принадлежавшем торговой фирме «Никольс и Плинке». Почти 50 тонн бронзы ушло на памятник. В окончательном варианте высота скульптуры Екатерины составила шесть аршин, или 4,2 метра, высота статуй на постаменте – от четырех до трех аршин, общая высота памятника – 7 саженей, или 15 метров. Первоначально намеченная смета в 241 740 рублей в итоге была превышена вдвое и достигла суммы 500 000 рублей. Торжественное открытие памятника состоялось 24 ноября 1873 года. Государь объехал строй выстроившихся на Невском проспекте войск. От Казанского собора к Александрийскому театру двинулся крестный ход во главе с высшим духовенством, у монумента был отслужен молебен. Прогремел праздничный салют из 360 орудий пешей и конной артиллерии, затем последовал церемониальный марш. В честь праздника государь повелел устроить иллюминацию: Невский проспект и Большая Морская улица были освещены газовыми светильниками и бенгальскими огнями. Во взгляде и горделивой посадке головы царицы запечатлено величие. Она легко и уверенно держит в правой руке знак верховной власти – скипетр. Лавровый венок в левой руке и ветви лавра, украшающие постамент, символизируют победы на военном поприще, достижения в области искусств и государственного управления. У ног государыни покоится корона Российской империи. За работу над памятником М.О. Микешин был награжден орденом Святой Анны 2-й степени, А.М. Опекушин был удостоен ордена Владимира 4-й степени, а М.А. Чижов – ордена Станислава 3-й степени. Величавый памятник в честь великой императрицы во время Великой Отечественной войны не был укрыт от бомбежек, но, к счастью, не пострадал, дойдя до нас во всем имперском блеске и монументальности формы. Он по праву считается одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.

— 1914 г. Визит Императора Николая II в Екатеринодар

«В 1 ч. дня 24-го ноября Государь приехал в столицу области Кубанского Войска — Екатеринодар. Наказной атаман генерал Бабич, депутации, среди которых была даже депутация от англичан, проживавших в Области и почетный караул казаков с юбилейным войсковым знаменем и хором музыки, встречали Государя. Все по-особому, не как везде. Приняв встречи, пропустив казаков церемониальным маршем, Государь с атаманом в автомобиле медленно направился в собор. Масса народа стояла по пути. За автомобилем скакал взвод казаков. Около собора собрался Войсковой «Круг». Старые знамена и значки, бунчуки и перначи Запорожцев, грамоты, жалованные казачеству (Черноморскому и Линейцам) и даже мундир, пожалованный Императором Александром II — все эти реликвии были вынесены в Круг на встречу Державному Хозяину земли Русской. Государь был в Кубанской форме. А кругом теснилась несметная толпа женщин, детей-казачат и глубоких стариков. Понаехали со всей области. Все взрослое, молодое было на войне. После молебна в соборе, Государь посетил два госпиталя, Женский Мариинский институт и Сиротский приют. Институтки встретили Государя гимном «Боже Царя храни», а затем лихо спели старую казачью песню. Юные красавицы проводили Государя с неподдельным горячим восторгом. В 5 час. Государь отбыл из Екатеринодара.»

23 ноября / 6 декабря

— 1263 г. Отпевание благоверного Великого князя Александра Невского

Память Благоверного Великого князя Александра Невского. В схиме Алексий. Александр Невский, св. благоверный Великий князь родился в 1220 г. Это было самое трудное время в истории Руси: с востока русские земли разоряли монгольские орды, с запада воспользовавшись нашествием Батыя, вторглись полчища крестоносцев: шведов и немцев, поощряемые Римскими папами для окатоличивания русского народа. То есть с востока грозило страшное материальное иго, с запада – также и духовное порабощение. Св. Князь Александр победил латинян и сделал все возможное для сохранения Руси и собирания ее сил для будущей победы над Ордой. 23 ноября, во время отпевания блгв. князя в Рождественском монастыре г. Владимира, когда митр. Кирилл стал влагать в руку святому прощальную грамоту, он сам разогнул руку и как живой принял грамоту от митрополита.

— 1703 г. Царь Петр I прибыл в Воронеж

Царь Пётр I возымел намерение предложить на должность патриарха кандидатуру, проверенную временем и трудами. 23 ноября 1703 года Государь прибыл в Воронеж и сразу по обычаю своему поспешил посетить владыку Митрофана, чтобы открыть ему свою монаршью волю. Но Промыслом Божиим в этот день святитель скончался на его руках, «Тебя, Святый Отче, хотел видеть на патриаршем престоле — сказал со слезами царь и сам, закрыв его глаза, велел приготовить все для почетного погребения. Благодарный государь сам нес его тело в собор и усыпальницу, сам опустил в могилу со словами: «Не осталось у меня такого святого старца, — буди ему вечная память!».

— 1703 г. † Святитель Митрофан Воронежский

Свт. Митрофан Воронежский родился в 1632 г., имел особые отношения с царем Петром I. Епископ Митрофан участвовал в венчании на царство братьев-царей Иоанна и Петра, был очевидцем стрелецкой смуты. Затем святитель, с одной стороны, помогал царю Петру I, строившему в Воронеже флот, с другой стороны – протестовал против западного апостасийного духа, насаждавшегося Петром в России. Так, несмотря на угрозы Царя, категорически отказался пройти к нему во дворец мимо обнаженных скульптур языческих богов. Царь Петр, очень почитавший святителя, в конце концов смирился и убрал статуи. Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями: Царь Петр I своими руками помогал нести гроб святителя, почитаемого им за “святого старца”. Он хотел предложить ему стать патриархом, но приехал только к его кончине. В своем “Духовном завещании” святитель Митрофан назидал: “Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность — богат будешь; воздержно пей, мало ешь — здрав будешь; твори благо, бегай злого — спасен будешь”.

— 1811 г. М.И. Кутузов взял в плен турецкие войска

М.И.Кутузов взял в плен турецкие войска, перешедшие Дунай в Слободзее. Наполеон был в негодовании. «Как понять этих собак, этих негодяев турок, допустивших побить себя таким образом, — сказал он, — кто мог предвидеть это?»

— 1811 г. † Иван Сергеевич Барятинский

Князь, участник Семилетней войны, флигель-адъютант Императора Петра III. В 1773—85 гг. был посланником в Париже.

— 1831 г. Открыт Румянцевский музей

В Санкт-Петербурге состоялось открытие для обозрения Румянцевского музея — первого в России частного публичного музея, ставшего вскоре очень популярным. В последствии перенесенный в Москву (1862 г.), в дом Пашкова и на основе которого была создана знаменитая библиотека. Граф Николай Петрович Румянцев (1754-1826 гг.) — блестящий дипломат, выдающийся государственный деятель, коллекционер, ученый, меценат и основатель первого частного музея, созданного им в Санкт-Петербурге и имевшего целью служить Отечеству «на благое просвещение». На протяжении всей жизни Румянцев собирал и изучал памятники русской истории. В своем особняке в Петербурге он разместил богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей: рукописные и печатные книги; произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства; минералы; обширное археологическое и этнографическое собрание. После смерти графа в 1826 году брат его, Сергей Петрович, обратился к Императору Николаю I с просьбой принять в дар и передать в ведение Правительству музей. Император «повелел именовать сей Музеум Румянцевским», пожелав «сохранить память основателей сего полезного заведения».

— 1833 г. Состоялось первое исполнение гимна «Боже, Царя храни!»

В августе 1833 г. Император Николай I высказал желание, чтобы Россия имела свой гимн. Сочинить мелодию гимна он поручил Львову Алексею Федоровичу, который был известен как хороший музыкант. «…Задача показалась мне весьма трудной, — вспоминает Львов. – Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войска, годный для народа, от ученого до невежды». Вначале ноября 1833 г. Львов написал музыку на слова В.А.Жуковсого «Боже, Царя храни!». 23 ноября 1833 г. царь с семейством и со свитой специально прибыли в Певческую капеллу, где состоялось первое исполнение сочиненной Львовыммузыки гимна с придворными певчими и двумя военными оркестрами. Прослушав несколько раз гимн, Император Николай I сказал Львову: «Спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня». И отдалприказание «показать» ее широкой публике. С декабря того же года гимн «Боже, Царя храни!» с музыкой Львова стал употребляться в качестве Русского национального гимна. Львов был награжден золотой, осыпанной бриллиантами табакеркой с портретом государя, а в 1848 г., слова «Боже, Царя храни!» были внесены в его герб.

— 1845 г. † Дмитрий Александрович Валуев

Русский историк и общественный деятель, один из видных представителей славянофильского учения. Родился 14.09. 1820 г. Окончил Московский университет (1841 г.). Издал «Сибирский сборник» (1844 г.) и «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (1845 г.). В первом напечатал материалы по истории Московской Руси, собранные в архивах и у частных лиц, и «Исследование о местничестве» — свой самый крупный исторический труд (отд. изд. 1845 г.), положивший начало изучению местничества.

— 1868 г. † Иосиф (Семашко)

Митрополит, борец за воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. В 1827 г. составил доклад о нуждах униатской Церкви в России, который послужил основой для указа Императора Николая I о преобразовании униатской Церкви и сближении ее с Русской Православной Церковью (от 22 апреля 1829 г.).

— 1881 г. † Николай Иванович Пирогов

Русский врач, участник Севастопольской обороны, основоположник военно-полевой хирургии.

— 1895 г. Открытие Свято-Троицкого мужского монастыря на реке Уссури

По праву названный «Новым Валаамом» за схожесть своих Уставов строгостью и благочинием, за выдающуюся миссионерскую роль, кою играли эти иноческие обители каждый в своей земле. В Шмаковском монастыре особо почитался Государь Император Николай II Александрович. В честь Его восшествия на Престол в 1902 году на склоне горы была построена часовня Казанской иконы Божией Матери. Высочайшим повелением был отведен лесной участок для устроения обители. Самая первая порубка дарованного Государем Императором леса была употреблена на постройку часовни. В главном Свято-Троицком храме монастыря за правым клиросом был установлен большой деревянный Крест-Распятие с предстоящими Божией Матерью и апостолом Иоанном Богословом. На Кресте-Голгофе распятый Спаситель был изображен в человеческий рост. Крест был сооружен на монастырские средства в память об Императоре-Миротворце Александре III, дорогом Родителе Государя Императора Николая II Александровича. Он был выполнен на высоком художественном уровне и стал родоначальником подобных Крестов-Распятий для всего Дальнего Востока.

— 1905 г. Встреча Императора Николая II с Георгиевскими кавалерами

В Царском Селе произошла встреча Императора Николая II с Георгиевскими кавалерами. В числе других Георгиевских кавалеров Царю был лично представлен пятикратный Георгиевский кавалер Аввакум Волков. Аввакум Волков родился 8 мая 1887 года и происходил из мещанской семьи города Кременчуга Полтавской губернии. Когда ему было 2 года, отец с семейством переселился в Сибирь, в Красноярск, где занялся торговлей. Детство закончилось для Аввакума довольно рано — оставшись в 10 лет сиротою, он был определен родственниками в музыкальную команду Приамурского драгунского полка. Принять участие в боевых действиях юному горнисту пришлось уже в 1900-1901 г. во время Китайской кампании, за которую он, 13 летний мальчишка, удостоился Георгиевского креста 4 степени. Затем разразилась Русско-японская война, в которой его полк также принял активное участие. Несмотря на то, что Волков был полковым музыкантом, он упросил командира отпустить его в разведку. Переодевшись в китайское платье, Волков высматривал расположение японских артиллерийских орудий. Во время одной их таких ходок, молодой разведчик столкнулся с вражеским разъездом в 20 всадников. Полагая, что выдал себя, Волков первым атаковал противника, открыв по нему огонь из револьвера. Сразив трех всадников, русский разведчик вызвал минутное замешательство у японцев и, вскочив на лошадь убитого офицера, поспешил скрыться. За этот подвиг командующий Русской армией генерал А.Н. Куропаткин лично наградил Аввакума Волкова «Георгием» 3 степени. Вскоре после этого А.Волков все-таки был схвачен японцами и приговорен ими к расстрелу за шпионаж. Однако солдату-герою удалось бежать из плена в ночь накануне казни и после девятидневных скитаний по тайге добраться до своих. В царской России бегство из плена приравнивалось к боевому подвигу, и Волкова представили к очередной награде — Георгиевскому кресту 2-й степени. Высшую степень этой солдатской награды — Георгиевский крест 1-й степени — Аввакум Волков получил за то, что накануне Мукденского сражения, сняв вражеского часового, взорвал пороховой погреб. Как сообщали газеты, в течение Русско-японской войны Волков участвовал и во многих других молодецких делах, получив за время боевых действий 12 ранений. По сообщениям газет, после войны Аввакум Волков, получивший чин унтер-офицера, пенсию и право на увольнение со службы, некоторое время «продолжал совершенствоваться в военных науках», а затем, в 1909 году, приехав в Москву, устроился работать курьером. Когда разразилась Первая мировая война, несмотря на подорванное здоровье и освобождение от службы, Аввакум Волков добровольцем ушел на фронт, Волкову присвоили чин унтер-офицера и дали под командование небольшой отряд. В один из дней отряд столкнулся с австрийским патрулём и решил атаковать. Волков собственноручно зарубил четырех, один из которых был офицером, которого он лишил головы. Раненый в живот разведчик вернулся в расположение части с вражеским знаменем. Его отправили в госпиталь, где позже вручили очередного «Георгия» 1-й степени и денежную премию в размере 500 рублей. В 1915 году некто А.В. Прохорович опубликовал пространное стихотворение «Песня героя Аввакума Николаевича Волкова», в котором от первого лица рассказывалось о всех подвигах Георгиевского кавалера, но о том, как сложилась дальнейшая судьба этого героя, увы, не известно — герои Русско-японской и Первой мировой войны оказались не нужны Советской России, и их славные имена надолго были преданы забвению.

— 1914 г. Император Николай II прибыл в Харьков

Государь Император Николай II прибыл в Харьков, где посетил военные госпитали. После отъезда он телеграфировал Харьковскому губернатору: «Благодарю Вас и поручаю передать всем собравшимся после моего отъезда на молебствие благодарность за добрые пожелания. Сохраню самые лучшие воспоминания о посещении Харькова, столь тепло меня встретившего и оказавшего так много забот о доблестных наших раненных воинах. Николай».

— 1917 г. Финляндия заявляет о своей независимости

Финляндия заявляет о своей независимости и провозглашает республику — признана большевиками.

— 1946 г. Родился Дмитрий Николаевич Меркулов

Меркулов Дмитрий Николаевич родился 6.12.1946г., председатель Попечительского Совета Русского национально-культурного Центра г. Москвы, сопредседатель Монархической партии. Член Союза писателей России, Председатель Монархической партии «Самодержавная Россия», русский патриот.

— 1966 г. † Старица Пелагея Рязанская

Блаженная Пелагея родилась в селе Захарово Захаровского района Рязанской области в 1890 году. Она была слепенькая от рождения, и уже в 3-х летнем возрасте Господь дал ей дар прозорливости. Очень много людей получили от прозорливой девицы Пелагеи назидательных наставлений и предупреждений. Умерла блаженная праведница и великая подвижница и молитвенница Пелагея Рязанская слепенкая в 1966 году. «Однажды подвижница Пелагия по поводу свадеб в Великую Пятницу сказала, что за тех, кто Божьим попущением в свадьбе участвует, даже молиться нельзя! И добавила: кто не согласен, получит пред Господом двойной грех! Пелагия угодница Божья говорила, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников, и о самих сожженных! Худо будет всему роду! Сжигание телес — это даже и не грех, а само служение сатане, от которого будут и жестокие мучения!»

Нет Комментариев