Предыстория

Собственно, прогресс в артиллерии начался раньше, с наработок и осмысления Наполеоновских войн. В 1822 году полковник французской армии Анри-Жозеф Пексан предложил создать пушку-гаубицу, которая могла бы стрелять разрывными снарядами со взведением по настильной траектории. Как писал сам Пексан, он «хотел создать карронаду, но стреляющую с дальностью и точностью обычной пушки».

Дело в том, что на французских кораблях эпохи Наполеона стояли подобия карронад (obusiers), которые снаряжались именно разрывными снарядами, но стреляли по навесной траектории, Анри-Жозеф же разработал орудия и тип заряда, позволявшие этим пушкам стрелять по настильной траектории.

В 1824 году новые орудия были испробованы на корабле-мишени, выведенном из строя французском 80-пушечном Pacificateur, из-за задержки взрывателя снаряд сначала проламывал борт корабля, а потом уже внутри взрывался. Часть бомб, попав в район бархоута, застревали в обшивке и, взрываясь, выламывали целые секции корпуса.

В общем, оружие доказало свою эффективность.

Первые 50 пушек Пексана поступили на флот в 1827 году, но были опытовой партией, проверялись долго, мучительно, и лишь в 1841 году они были приняты на вооружение – именно тогда промышленность смогла освоить массовый выпуск таких пушек и полых ядер.

В 1845 году бомбические орудия по подобию французских приняли на вооружение США. В 1847 году – Британия создала и приняла на вооружение свои знаменитые 68-фунтовые пушки.

В России опыты с бомбическими пушками велись с 1833 года, и универсальная 3-пудовая пушка для флота встала на вооружение в 1839 году – даже раньше, чем во Франции.

Ну а в 1849 году грянул гром.

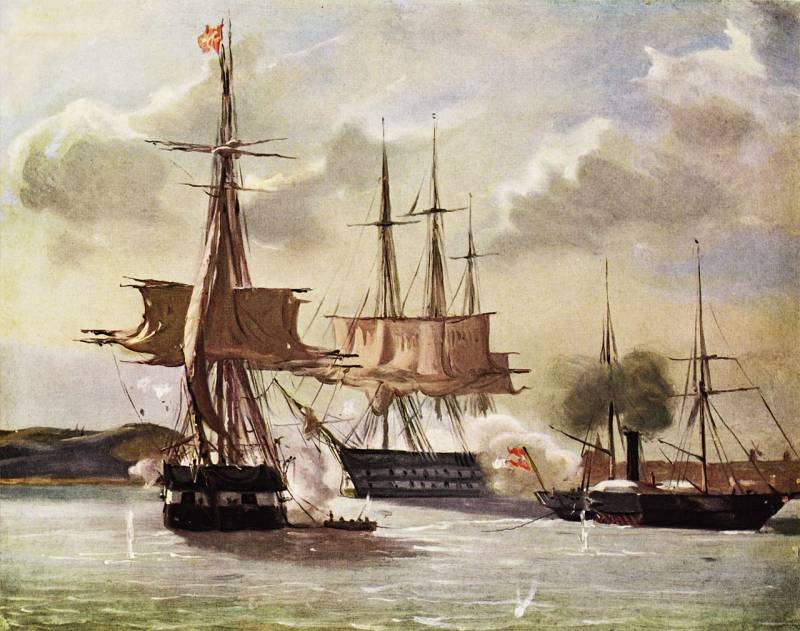

5 апреля 1849 года в Эккернфьорде датский 84-пушечный линкор Christian VIII и фрегат Gefion плюс несколько пароходов потерпели совершеннейшее поражение от шлезвигской 10-пушечной батареи, вооруженной шестью 18-фунтовыми, двумя 24-фунтовыми и двумя 84-фунтовыми бомбическими орудиями. Две бомбические пушки дали в Christian VIII три попадания, однако основными могильщиками линейного корабля стали старые добрые каленые ядра, из-за которых на датчанине начался пожар, и, продержавшись под огнем несколько часов, Christian VIII поднял белый флаг.

Сражение в Эккернфьорде.

Что произошло?

Датские корабли, обладая 132 орудиями, сделали по врагу 6 000 выстрелов. Итог – у сепаратистов было 4 убитых и 18 раненных, 1 орудие было сбито с лафета, не пострадали даже полевые пушки.

Две батареи (4 и 6 орудий) сделали по противнику 450 выстрелов. Итог – 2 корабля фактически уничтожены, датчане потеряли 134 человека убитыми, 38 раненными и 936 пленными.

В общем, перед Крымской войной у адмиралов и капитанов флота началась настоящая болезнь «близких расстояний», они просто боялись подводить корабли на убойную дистанцию для борьбы с береговыми батареями, дабы не повторить судьбу датских кораблей.

Первая бомбардировка Севастополя

В марте 1854 года началась Крымская война, в сентябре союзники высадились в Крыму, и на 5 (17) октября была запланирована первая бомбардировка Севастополя, который союзники планировали взять наскоком.

На начало сентября 1854 года в Севастополе было сосредоточено на разных фортах и укреплениях 533 орудия.

Из них:

26 – 3-пудовых крепостных пушек;

65 – 36-фунтовых;

20 – 30-фунтовых;

178 – 24-фунтовых;

19 – 18-фунтовых;

4 – 12-фунтовых;

15 – 1-пудовых единорогов;

15 – полупудовых единорогов;

26 – 5-пудовых мортир.

Кроме этого, русские могли снять с кораблей:

10 – 2-пудовых пушек;

20 – 1-пудовых единорогов;

141 – 68-фунтовую пушку;

736 – 36-фунтовых пушек;

202 – 20-фунтовых;

30 – 18…12-фунтовок.

У союзников на середину октября имелось только 127 сухопутных орудий большой мощности и… флот. Противостояние объединенного союзного флота и севастопольских батарей началось в 7:00, когда огонь по Константиновской батарее открыли 5 фрегатов, далее постепенно к бою присоединялись линейные корабли.

Во время боя была обнаружена одна неприятная для союзников особенность – более-менее безопасно для себя они могли вести стрельбу только с дистанции в 1 100–1 500 ярдов.

Так, HMS Albion, сблизившийся с русскими на 700 ярдов, в 15:40 просто вывалился из боя, кренясь на правый борт, и спешно взял курс на Стамбул.

HMS Trafalgar в 16:10 поймал четыре каленых ядра с расстояния в 800 ярдов и спешно вышел из боя.

HMS Agamemnon на расстоянии в 900 ярдов получил три попадания под ватерлинию и чуть не перевернулся.

HMS Rodney потерял управление и сел на мель, без сомнения, он был бы расстрелян, не окутай его (и не спрячь) клубы порохового дыма.

Во французский линкор Charlemagne с 800 ярдов угодила русская бомба из 3-пудовой пушки, пробив все палубы и взорвавшись рядом с машинным отделением. Корабль потерял все мачты, бушприт, получил только в корпус 93 попадания, еле держался на плаву.

Бомбардировка Севастополя 17 октября 1854 года.

Другой французский корабль – Paris – на дистанции 800–1 000 ярдов получил 153 попадания и спешно вышел из боя.

Характеризуя состояние французской эскадры после боя, один из командиров французских кораблей говорил:

Продолжать можно бесконечно. Союзный флот в бою потерял 520 человек. Потери русских на батареях – 138 человек.

О состоянии севастопольских фортов отлично сказал капитан Agamemnon 19 октября 1854 года:

Фактический урон был только на выступах под амбразурами. И эти выбоины на стенах под амбразурами можно было даже не замечать, поскольку на несколько выбитых дюймов камня мало влияют на защиту форта, стены которого толщиной четырнадцать, а в некоторых частях – восемнадцать футов».

После этого боя союзным кораблям официально было запрещено приближаться к крепостям ближе 750 ярдов, а обстрел вести – только с 1 000–1 200 ярдов. Но как? И чем?

Пушки Ланкастера

И в конце 1854 года Артиллерийский комитет Англии срочно выдал фирмам заказ на пушки, которые стреляли бы «на дальность до 6 500 ярдов». Понятно, что идея была проста – вести огонь по противнику с тех дистанций, до которых он дотянуться не может.

«Алмазная» батарея из Ланкастерских пушек при обстреле Севастополя.

На тот момент на столе у комитета лежали несколько предложений от крупных оружейников, в частности – от Армстронга, но, судя по всему, Их Лордства просто с закрытыми глазами ткнули в один из проектов, и так на вооружении флота появились 68-фунтовые Ланкастерские пушки с овальной каморой и нарезкой в 1,25 оборота.

Официально считалось, что их дальность стрельбы действительно составляет 6 500 ярдов, но… в 1864 году, уже после Крымской, были проведены опыты по стрельбе и оказалось, что 85-фунтовое ядро при заряде в 12 фунтов пороха дает дальность лишь в 4 800 ярдов, но при этот вероятность поражения цели (в качестве которой выступал списанный корвет) составляет 26 %.

Грубо говоря, на такой дальности Ланкастерские пушки могли поразить лишь цель типа «город». То есть, будь в Крымской бои эскадра на эскадру, то, скорее всего, Ланкастерские пушки никак бы и не выделялись. Но англичанам повезло – на Черном море русские свой флот затопили, на Балтике Русский флот от борьбы за море отказался, поэтому союзники теперь и имели своими целями города.

Тем не менее даже Ланкастерские пушки вели огонь на дистанцию в 3 000–3 300 ярдов, но при бомбардировке Свеаборга несколько русских орудий смогли ответить и даже потопить одну и повредить две союзные канонерки.

Русский ответ

Итак, если в 1854 году дистанция боя составляла 800–1 000 ярдов, то в 1855 году она возросла в три раза – до 3 000 ярдов. И русские понимали, что им необходимо иметь какие-то артиллерийские системы, которые могли бы противодействовать союзникам в изменившейся обстановке.

Зимой 1855–1856 годов штабс-капитан Николай Владимирович Маиевский разработал новую 60-фунтовую пушку с дальностью выстрела в 3 519 метров (3 870 ярдов) при угле возвышения 18 градусов и заряде пороха 7,4 кг. Чуть улучшенные пушки Маиевского имели дальность уже 4 268 метров (4 600 ярдов) ядром и 5 321 метр (5 853 ярда) – бомбой.

Две первые опытовые пушки были изготовлены весной 1856 года и поставлены на батареях Кронштадта, и их стволы без проблем выдержали 1 000 выстрелов (у Ланкастерских пушек стволы изнашивались после 300 выстрелов).

Чуть ранее была запущена в серию 60-фунтовая пушка Баумгартена с предельной дальностью стрельбы в 2 770 метров (3 000 ярдов), при увеличенном заряде эта пушка давала возможность вести огонь на расстояние 3 412 метров (3 700 ярдов).

60-фунтовая пушка Баумгартена.

В свою очередь союзники вовсю задумались о том, что в следующей кампании рабочей дальностью артиллерии должна быть 4 000–5 000 ярдов. Также стороны за зиму создали 12- и 13-дюймовые мортиры, стреляющие на расстояние до 3 500–3 700 ярдов.

Французы пошли по другому пути – уже весной 1855 года были разработаны усовершенствованные ракеты Конгрива с двумя ступенями, сначала отрабатывала одна ступень, которая полностью сгорала и прожигала перегородку другой ступени, в результате дальность пуска возросла с 2 200 ярдов до 3 300 ярдов. Первую партию этих ракет французский адмирал Пено получил 11 августа 1855 года, когда союзники отказались от дальнейшей бомбардировки Свеаборга. Но проблемы обычных ракет Конгрива в новой модели остались – их дальность была сильно зависима от ветра, а точность – ниже всякой критики.

По сути, если бы Крымская война продолжилась, то рабочей дальностью артиллерии стали бы 4 000 ярдов, но в марте 1856 года был заключен Парижский мир, и Крымская война закончилась.

Некоторые выводы

Итак, дальность стрельбы орудий за время Крымской войны возросла в 4–4,5 раза. Но без систем целеуказания и наводки на такие дистанции подобная стрельба по сути была стрельбой по воробьям. Поэтому встал вопрос – а есть ли какие-то способы снизить дистанции боя?

Еще в 1843 году французы работали над этим вопросом, пробуя защитить корабли не только железной обшивкой, но и… каучуком, отделами, набитыми углем, слоями чугуна и железа и т. д.

Обстреливать форты с близкого расстояния с помощью деревянных кораблей французы категорически не хотели, поскольку, как писал Наполеон III, «нельзя рисковать судном, несущим 80 орудий и 1 200 человек экипажа, в противостоянии с куском гранита с несколькими орудиями и десятком артиллеристов». Собственно, отсюда и растут ноги разработки прибрежного судна для атаки фортов, которое при этой атаке не подвергалось бы большим повреждениям.

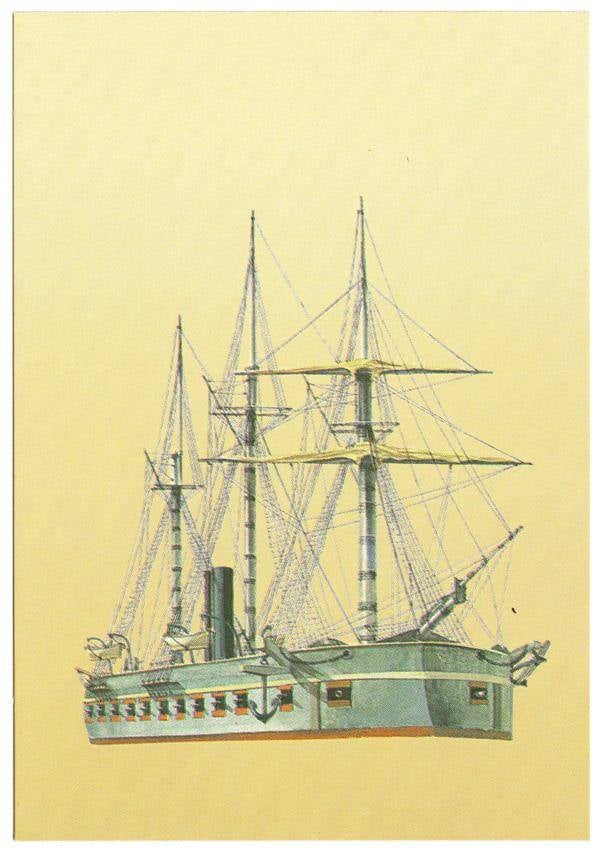

В 1854 году французы заложили первые 10 броненосных батарей, но к апрелю 1855 года было готово лишь три, которые направили на Черное море. Против Кинбурна с его слабыми батареями они отработали хорошо, но даже от огня русских 24-фунтовых орудий на расстоянии 800 ярдов отлетали заклепки с броневых плит.

Самоходная броненосная батарея Dévastation.

В сентябре 1856 года, уже после войны, по настоянию Первого Лорда Адмиралтейства были проведены опыты, которые выяснили, что после попадания двух ядер (49 кг) с 68-фунтовых пушек с 800 ярдов плиты трескаются, а на 400 ярдах 68-фунтовка пробивает такие плиты насквозь.

То есть, обладая послезнанием, мы можем сказать, что броненосные батареи тоже не стали панацеей в противостоянии флота и берега.

Таким образом, несмотря на прогресс, пока побеждала оборона.

Литература:

1. Чириков Н. С. «Император Николай I и флот» – журнал «Военная быль», сентябрь 2017.

2. Денисов А. П., Перечнев Ю. Г. «Русская береговая артиллерия». – М.: Воениздат, 1956.

3. Rath, Andrew C. «The Global Dimensions of Britain and France’s Crimean War Naval Campaigns against Russia, 1854–1856» – McGill University, Montreal, November 2011.

4. Lambert, Andrew D. «The Crimean War. British Grand Strategy Against Russia, 1853–1856» – Manchester, UK: Manchester University Press, 1991.

5. Lambert, Andrew D. «Looking for gunboats: British Naval operations in the Gulf of Bothnia, 1854–55» – King’s College, London, June 2004.

6. Brown D. K. «Royal Navy in the Crimean war: technological advances» – «Colloque International Marine et Technique», Paris, June, 1987.

- Автор:

- Сергей Махов

- Использованы фотографии:

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons, https://collections.rmg.co.uk/media/

Нет Комментариев