2 июля / 15 июля

— 458 г. Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Пресвятая Богородица перед Своим блаженным Успением подарила одну из своих одежд (ризу) благочестивой девице, завещав передавать ее перед смертью также девице. В этой семье и сохранялась святыня из поколения в поколение. В годы правления византийского императора Льва Великого (457-474 г.) приближенные царя братья Гальбий и Кандид отправились в Палестину на поклонение святым местам. В селении близ Назарета они остановились на ночлег у одной иудеянки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. После неотступных просьб хозяйка дома рассказала о том, как ей досталась дорогая святыня — риза Богоматери.

В 458 году святыня была перенесена в Царьград и торжественно положена в храме Пресвятой Богородицы, построенном по этому случаю на берегу Влахернского залива.Через много лет, в царствование императора Льва Мудрого (886-911 г.), от пояса Божией Матери совершилось чудо исцеления его супруги Зои, страдавшей от нечистого духа.

Императрице было видение, что она будет исцелена от недуга, когда на нее будет возложен пояс Матери Божией. Император обратился с просьбой к Патриарху. Патриарх снял печать и открыл ковчег, в котором хранилась святыня. Пояс Матери Божией оказался совершенно целым, неповрежденным от времени. Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она тотчас освободилась от своего недуга. В память происшедшего чуда и двукратного положения честного пояса был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы 31 августа. Частицы святого пояса Богоматери находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирском монастыре и в Грузии.

— 1451 г. Избавление Москвы от агарянского нашествия

Ногайский царевич Мазовша с многочисленными хищниками вторгнулся в Россию. Великий князь Василий Васильевич, отправляясь из Москвы для собирания войска, поручил ее митрополиту Ионе и боярам. 2 июля татары приблизились к столице и зажгли ее посады. Сильный ветер гнал на Кремль облака дыма и угрожал ему пожаром. Тогда святитель Иона вместе со всем освященным Собором, при бесчисленном стечении народа начал совершать по стенам города крестный ход — и ветер внезапно утих. Увидев во время хода одного инока Чудова монастыря по имени Антония, отличавшегося благочестием, святой Иона сказал: «Брат Антоний, помолись прилежно Богу об избавлении города и всего православия от безбожных агарян». Антоний отвечал: «Ты великий архиерей Божий, твоей молитвы не презрит Богородица — агаряне будут прогнаны, и я один буду уязвлен ими». Когда он произносил эти слова, неприятельская стрела действительно поразила его, и он вскоре умер. Ночью предсказание его исполнилось: враги бежали от Москвы, услышав великий шум в городе и полагая, что Великий князь пришел с войском. Первосвятитель сам почтил погребением достойного инока.

— 1554 г. Взятие Астрахани

Взятие Астрахани войсками Царя Иоанна IV Грозного. Окончательно была присоединена в 1556 г. Астраханское ханство было одним из осколков татарской орды, разгромившей Русь в XIII веке. Освобождение русских земель от ордынского ига, которое относят к 1480 г. (стояние на Угре), не могло быть полным, пока татарами продолжались грабительские нашествия, несшие разорения и захват множества пленников. Только при взятии Казанского ханства в 1552 г. русскими войсками было освобождено около ста тысяч пленных русских людей. Далее первый поход Царя Ивана IV на Астрахань (май 1554 – 8 июля 1554) был предпринят для оказания помощи ногайскому мурзе Исмаилу по его просьбе. От Нижнего Новгорода вниз по Волге двинулось на стругах 30-тысячное русское войско с пушками под командованием князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина и Игнатия Вешнякова. Вместе с ними находился и претендент на астраханский престол Дервиш-Али. Отдельно выступили отряд в 2500 воинов под командованием князя Александра Вяземского и отряд казаков под началом Даниила Чулкова. Силы русских встретились с ногайской конницей Исмаила у Переволоки, в самом узком месте междуречья Волги и Дона, откуда совместно двинулись к Астрахани. Первое столкновение московских войск с астраханскими произошло 27 июня 1554 г. возле Черного Яра. Передовые отряды астраханцев были разбиты наголову. Пленные показали, что Ставка хана Ямгурчея находится в 5 км ниже Астрахани, в одном из рукавов дельты Волги (на Царевой протоке), и что гарнизон татар в самой крепости незначителен. Получив эти сведения, князь Вяземский блокировал Ставку хана, а другая часть войска во главе с князем Пронским взяла Астрахань 2 июля 1554 г.

— 1589 г. Основан Царицын

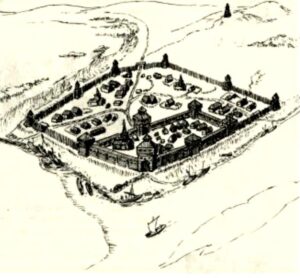

Основан г. Царицын, в дальнейшем Сталинград и ныне носящий имя Волгоград. Царицынская крепость, по данным документов Разрядного приказа, была построена в 1589 г. на Царицыном острове. Поначалу ее называли «Новый город на Царицыне острове», затем «Царев город на Царицыне острове» и лишь несколько лет спустя «Царицын». С 1614 г. правительство Царя Михаила Романова, взялось за восстановление сторожевой службы на Волге. Новая Царицынская крепость была восстановлена уже на высоком правом берегу Волги при впадении в нее реки Царицы. Судя по старинным гравюрам и описаниям, она была воз ведена в соответствии с техническими правилами построения русских городов на окраинах в XVII в.

Царицын принадлежал к категории «заказных» городов, в окрестностях которых Царь из-за военной опасности запрещал отводить земли под посад и раздавать поместья служилым людям. Все постройки находились на территории крепости: воеводский двор, таможня, кружечный двор, житница, зелейный погреб и другие казенные сооружения, а так- же стрелецкие дворы. Здесь же располагались две церкви. За стенами города, у небольшого залива на месте современного речного вокзала, имелись портовые постройки.

— 1590 г. Заложен г. Саратов

Воевода князь Григорий Осипович Засекин и боярин Фёдор Михайлович Туров заложили город Саратов.

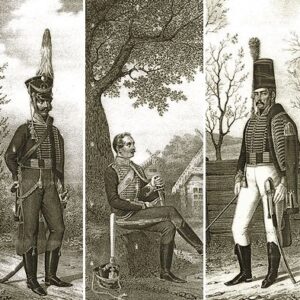

— 1651 г. Полковой праздник

Полковой праздник 12-го гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка Российской Императорской армии, в день Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и Чудотворной иконы Ахтырской Божией Матери. Шеф полка — родная сестра Государя Николая II — Е.И.В. В.К. Ольга Александровна.

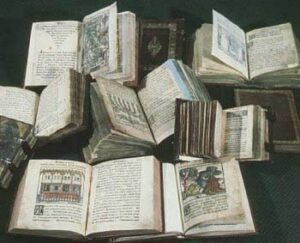

— 1804 г. Учрежден Санкт-Петербургский цензурный комитет Министерства народного просвещения

В соответствии с уставом 1804 г. цензура находилась в ведении Министерства народного просвещения, которому подчинялись цензурные комитеты в университетских городах. В качестве цензоров выступали профессора. Поскольку в то время в Петербурге еще не было университета, комитет был образован из «учёных особ», проживавших в столице. В обязанности Петербургского комитета входили: цензура сочинений, предназначенных для печати (кроме книг Священного Писания, а также других книг духового содержания, книг по истории церкви и церковному управлении на славянском и русском языках); цензура рукописных пьес; цензура иностранных журналов и других периодических сочинений; цензура географических и топографических карт, рисунков, чертежей, планов, картин, портретов, музыкальных произведений. Комитет осуществлял надзор за книгопродавцами и типографиями; выдавал свидетельства о благонадёжности учредителям типографий; запрашивал разрешения Императора на спорные произведения; конфисковывал весь тираж выпущенного сочинения, если оно не отвечало цензурному уставу; привлекал к ответственности цензора и автора; конфисковывал все экземпляры изданного сочинения, в котором оказывались «некоторые места или листы», подлежащие запрещению, разрешал выпуск его в продажу в исправленном виде; привлекал к ответственности виновников выпуска, а также лиц занимавшихся печатанием рукописей без законного права на содержание типографии, содержателей библиотек за хранение книг, запрещённых цензурой; вёл ведомости рассмотренных рукописей и книг.

1 июля / 14 июля

- 1646 г. Царский Указ

Царь Алексей Михайлович отменил безпошлинную торговлю для иностранных купцов на территории России.

— 1768 г. Императрицей Екатериной II учреждена Экспедиция кремлевского строения

Императрицей Екатериной II учреждена Экспедиция кремлевского строения для строительства нового дворца в Кремле. Данное учреждение впоследствии ведало строительными и ремонтными работами во всех императорских дворцах Москвы и её пригородов. С момента учреждения Экспедиции её фактическим руководителем являлся русский архитектор В.И.Баженов, составивший проект реконструкции Московского Кремля и сооружения на его территории грандиозного дворца. По его замыслу Кремль должен был превратиться в огромный государственный и общественный центр, к которому сходились основные улицы города. Для строительства Кремлевского дворца были разобраны здания приказов, часть южной стены и башни, выходившие на берег Москвы-реки. В 1775 г. из-за нехватки денег строительные работы были прекращены, а стена и башни — восстановлены. Позднее деятельность Кремлевской экспедиции расширилась, в ее ведение были включены все императорские дворцы Москвы. Со временем ей были переданы белокаменные карьеры в селе Мячково и Люберцах, а в Москве был открыт ряд кирпичных заводов. Главноуправляющие Кремлёвской экспедицией также руководили Мастерской и Оружейной палатами.

— 1798 г. Рождение Императрицы Александры Федоровны

Супруга Императора Николая I. Родилась в Потсдаме, предместье Берлина. Детство Шарлотты совпало со временем завоевания Пруссии Наполеоном I, когда королевская семья вынуждена была переезжать из города в город, опасаясь быть арестованной. Однако принцесса смогла получить отменное образование под руководством профессоров Берлинского университета, прививших ученице особую склонность к истории, литературе и искусству. В возрасте 12 лет она лишилась любимой матери, которую современники называли «духовной покровительницей Пруссии», а Наполеон «прекраснейшей из королев». Несмотря на бедствия и полунищенское существование, истинным достоянием королева Луиза считала свою дружную семью, особой ей виделась судьба старшей девочки: «Наши дети — наши сокровища. Дочь моя Шарлотта замкнута в себе, сосредоточена, но, как и у ее отца, под холодной, по-видимому, внешностью бьется горячее, сочувствующее сердце; вот причина, по которой в ее обращении проглядывает нечто величественное. Если Господь сохранит ее жизнь, я предчувствую для нее блестящее будущее».

— 1817 г. Венчание Великого князя Николая I с Великой княжной Александрой Федоровной

О том, что происходило в этот день в Зимнем дворце, рассказала сама Александра Федоровна: «Я не хочу здесь распространяться о своих личных впечатлениях, но в этот день невозможно пройти их молчанием. Меня одели наполовину в моей комнате, а остальная часть туалета совершалась в Брильянтовой зале, прилегавшей в то время к спальне вдовствующей императрицы. Мне надели на голову корону и, кроме того, бесчисленное множество крупных коронных украшений, под тяжестью которых я была едва жива. Посреди всех этих уборов, я приколола к поясу одну белую розу. Я почувствовала себя очень, очень счастливой, когда наши руки, наконец, соединились; с полным доверием отдавала я свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул этой надежды! Остальную часть дня поглотил обычный церемониал, этикет и обед».

— 1839 г. Манифест «Об устройстве денежной системы»

Был подписан и обнародован Манифест «Об устройстве денежной системы». Он провозгласил главной платёжной монетой серебряную монету российской чеканки, а неизменяемой монетной единицей — серебряный рубль. На серебряной основе должны были заключаться все сделки с казной и частными лицами, вестись подсчеты государственных доходов и расходов, оборотов кредитных учреждений и т. д. Государственные ассигнации становились вспомогательными знаками ценности и для них устанавливался обязательный и неизменный курс на серебро: 1 серебряный рубль = 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Фиксировался также курс золотой и медной монеты. Денежная реформа была проведена под руководством министра финансов Егора Францевича Канкрина.

— 1878 г. Подписан Берлинский трактат

По итогам Берлинского конгресса 1878 г., созванного по инициативе Англии и Австро-Венгрии для пересмотра условий Сан-Стефанского договора, завершившего русско-турецкую войну 1877-1878 г., был подписан Берлинский трактат, состоящий из 64 статей, и значительно изменивший условия Сан-Стефанского мирного договора. Согласно новому договору Болгария была разделена по линии Балканского хребта на две части: северную — объявлялась автономным княжеством, платящим дань Турции, южную (Восточная Румелия) — оставалась под властью Турции на условиях административной автономии. Македония, входившая по Сан-Стефанскому договору в состав Болгарии, также была передана Турции. Подверглись сокращению оставшиеся независимыми территории Сербии, Черногории и Румынии. Босния и Герцеговина оказались в зоне оккупации Австро-Венгрии. Россия сохраняла за собой устье Дуная, на Кавказе — Карс и Ардаган, Батум становился портом, свободным для торговли. Алашкертская долина и город Баязет возвращались Россией Турции. Определения Парижского договора 1856 г. и Лондонской конвенции 1871 г. относительно морских проливов остались неизменными. За свою помощь Турции Англия, заключившая тайное соглашение с султаном, получала Кипр. В итоге приобретения России и воевавших за свою независимость балканских государств были сильно урезаны, а Австро-Венгрия и Англия, не принимавшие участия в войне, получили даже определённые приобретения. Уступки, сделанные Турции на конгрессе, были результатом европейской политики, направленной на сдерживание влияния России на Балканах. В докладе императору Александру II глава русской делегации канцлер A. M. Горчаков написал: «Берлинский конгресс есть самая чёрная страница в моей служебной карьере!». Император пометил: «И в моей тоже».

— 1907 г. Торжественная встреча иконы Воскресения Христова

В Санкт-Петербурге, на Московском вокзале состоялась торжественная встреча иконы Воскресения Христова с частицей Гроба Господня, дара Вселенского Патриарха Русскому Царю Николаю II для укрепления в борьбе с крамолой. Икона была доставлена депутацией Союза Русского Народа (СРН) во главе с игуменом Арсением. Для духовной победы над революцией вдохновитель СРН игумен Арсений предложил организовать Крестовый поход против революции.

4 января 1907 г. (это было воскресенье) после Божественной Литургии из Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга в паломничество в Святую Землю отправилась большая группа русских монархистов-черносотенцев во главе с игуменом Арсением. По пути паломники проводили собеседования с союзниками Москвы, Курска, Харькова, Полтавы, Киева, Одессы. По прибытии в Святую Землю они отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении раздираемой распрями России.

— 1918 г. Екатеринбург. Последнее богослужение в земной жизни Царственных Мучеников

В этот день в 1918 г. было воскресенье. В Ипатьевском доме служил прот. Иоанн Сторожев и диакон Василий Буймиров. В октябре 1918 г., вспоминая об этой службе, о. Иоанн рассказывал: «… Став на свое место, мы с диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие: «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон, вместо прочтения, запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но, едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас члены Семьи Романовых опустились на колени, и здесь я вдруг ясно ощутил то высокое духовное утешение, которое дает разделенная молитва. Еще в большей степени дано было пережить это, когда в конце богослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высоко поэтических, трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести ниспосланный от Бога крест.

После богослужения все приложились ко святому Кресту, причем Императору Николаю Александровичу и Императрице Александре Федоровне о. диакон вручил по просфоре. Молча, дошли мы с о. диаконом до здания Художественной школы, и здесь вдруг о. диакон сказал мне: «Знаете, о. протоиерей, у них там что-то случилось». Так как в этих словах о. диакона было некоторое подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так, Они все какие-то другие точно. Да и не поет никто». А надо сказать, что действительно за богослужением 1/14 июля впервые (о. диакон присутствовал при всех служениях, совершаемых в доме Ипатьева), никто из Семьи Романовых не пел вместе с нами». О последних днях Царственных Мучеников камердинер Государя Т. И. Чемодуров впоследствии говорил, что «Он (Царь) как бы окаменел и не выдавал своего состояния, Государыня страдала и все молилась». «Какое, братие, великое, какое неизъяснимое утешение знать и видеть, что Державный Вождь русского народа, коему вверены Богом судьбы отечества нашего, в основание всего в своем царстве полагает не иное что, как благочестие. При этом сам лично давая пример глубокого, чисто древлерусского благочестия, любви к благолепию служб церковных, почитания русских святынь, забот и усердия к прославлению великих подвижников святой богоугодной жизни» — говорил перед мировой войной в Екатеринбургском соборе его настоятель, о. Иоанн Сторожев.

Нет Комментариев