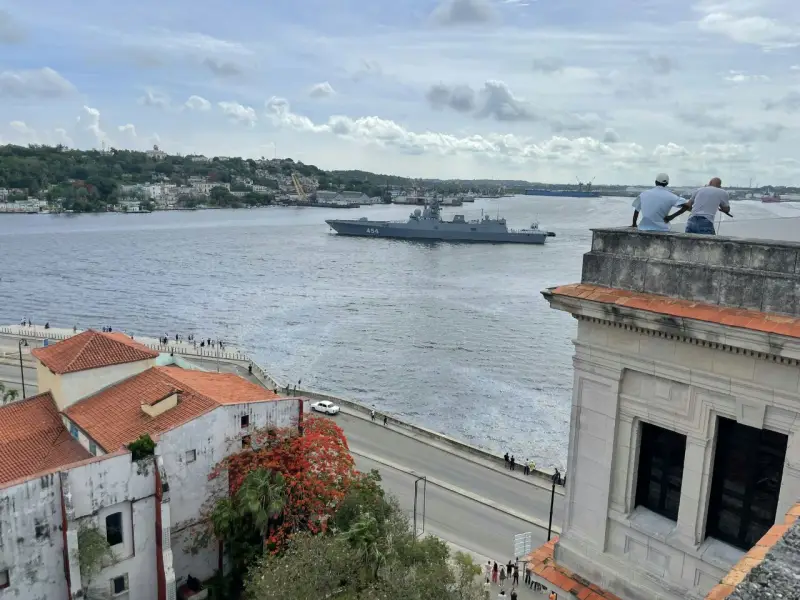

В Гавану для учений прибыл отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», проекта 22350, атомной подводной лодки «Казань», проекта 885М «Ясень-М», буксира «Николай Чикер» и танкера «Академик Пашин».

Придворные «Телеграм»-каналы и СМИ уже воспели эти учения «под брюхом» у США.

На самом деле этот поход – «выстрел в ногу» в чистом виде, и единственным значимым его результатом будет нанесение вреда обороноспособности страны.

Не значимым – американцы будут смеяться над нами. Опять.

И это при том, что идея учений была неплохая, за исключением одного нюанса – отправки подлодки в зону господства противолодочной обороны США – с утратой основного тактического свойства ПЛ – скрытности.

Подводные лодки и их обнаружение

США и НАТО имеют весьма эффективные средства для обнаружения наших подлодок, пытающихся пройти в Атлантический океан.

Во-первых, это различные донные системы обнаружения, как американские, так и натовские в близких к нам морях – Баренцевом и Норвежском.

Во-вторых, подобные же системы, перегораживающие Фареро-Исландский рубеж и пролив Нэрис между Канадой и Гренландией.

В-третьих – маневренные противолодочные силы, и в первую очередь крайне эффективная и имеющая с современными средствами поиска очень хорошую поисковую производительность базовая патрульная авиация.

Других выходов у наших подлодок в Атлантику нет, и даже если бы вблизи наших баз не было бы дежурной американской атомной ПЛ, сам факт перехода нашей подлодки в Атлантический океан без проведения специальных мероприятий не скрыть.

В обычных условиях НАТО и США после такого кидают на поиск свои дежурные силы ВМС в Северной Атлантике, но сейчас другой случай – русские проанонсировали отправку в Атлантику новейшей субмарины, совсем недавно принятой в боевой состав.

Прежде чем двигаться дальше, ещё раз вспомним методы обнаружения подлодок. Об этом ранее писалось в статьях – «На острие подводного противостояния. Холодная война подплава», «Скрытности больше нет: подлодки привычного нам вида обречены» и особо профессиональная – «Обнаружить подводную лодку». Их прочтение критически важно для понимания того, о чём пойдёт речь ниже.

Итак, лодку можно обнаружить в основном акустическими методами.

Первый из них – пассивное шумопеленгование, обнаружение шума, в том числе и на частотах, недоступных для человеческого слуха (низкочастотные волны распространяются куда дальше, чем звук в слышимом человеком диапазоне частот).

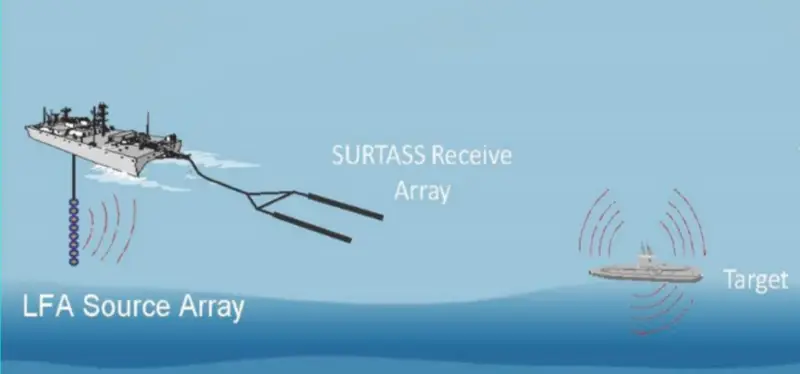

Второй – активная гидролокация, когда сначала гидроакустическая станция отправляет «посылку» в толщу воды, а потом принимает сигнал, отражённый от корпуса лодки. Разновидностью такого метода является выполнение так называемого «низкочастотного подсвета», излучения в воду колебаний с низкой частотой и большой длинной волны, способных распространяться на огромные расстояния, и с этих расстояний возвращать отражённый сигнал на приёмную антенну, либо же этот отражённый сигнал может принять другая тактическая единица.

Оба эти подхода используются и в стационарных системах гидроакустической разведки, и надводными кораблями.

Стационарные системы могут и пассивно пеленговать шумы и работать от подводных источников низкочастотных акустических сигналов.

Корабли также могут пользоваться обоими способами, но в силу огромной дальности обнаружения, которую даёт сочетание низкочастотного излучателя и буксируемой гидроакустической станции (чаще всего с гибкой протяжённой акустической антенной, ГПБА) – это сегодня основной способ обнаружить подлодку. Скрыться от него в силу физики распространения акустических волн невозможно – даже бесшумная подлодка отразит пришедшую ей на корпус низкочастотную волну.

Другое дело, когда подлодке надо найти другую подлодку. Здесь всё это не работает.

Уровень подводного шума отечественных подлодок не позволяет обнаруживать их на малошумных режимах движения.

При этом наличие как «портретных», так и «поведенческих» (в зависимости от условий) особенностей портрета ПЛ-цели позволяет резко улучшить условия выделения ее шума на фоне помех (а проблемой низкочастотного дальнего обнаружения как раз и является высокий уровень помех в океане на низких частотах).

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка К-561 «Казань» перед входом в порт Гаваны. Фото: Adalberto Roque, AFP

Цитата из статьи «На острие подводного противостояния. Холодная война подплава»:

Та волна столкновений, которая имела место между нашими и американскими подлодками в прошлые годы, была обусловлена именно этим: попытками американцев пристроиться к нашим лодкам буквально в десятках метров и списать шумы. С 1968 по 2000 год было 25 столкновений, 12 из которых произошли вблизи наших берегов: американцы шли на риск ради получения нужной информации.

Затем эти данные, как и собранные ранее записи (например, упомянутая выше история со слежением за РПКСН), были использованы для создания так называемых «гидроакустических портретов» – совокупности акустических спектров, характерных для того или иного типа нашей ПЛ, записанных в таком формате, в котором вычислительные подсистемы гидроакустических комплексов (ГАК) подлодок могли бы их опознавать и сличать с получаемыми с антенн спектрами шумов водной среды вокруг лодки.

И когда это получилось, произошла революция. Теперь из акустического хаоса мирового океана ЭВМ выделяла те «куски» спектра, которые относились именно к подлодке. ЭВМ могла разложить сложный спектр и найти в нём то, что относилось именно к ПЛ, и отсечь всё остальное.

Теперь ситуация поменялась. Больше не надо было лихорадочно вслушиваться в подводный мир, теперь весь шум океана разлагался и анализировался в автоматическом режиме, и если акустики обнаруживали, что в массиве снятых данных есть характерные для вражеской подлодки частоты, они определяли (по возможности) её тип, и уже потом начинали её искать. Классификация и обнаружение цели теперь зачастую менялись местами и сначала с огромного расстояния американская ПЛ засекала конкретные дискретные составляющие конкретной подлодки.

Если по широкополосным уровням взаимные дальности обнаружения отечественных и американских ПЛА второго поколения соотносились примерно как 1,5:2, то при работе акустиков ПЛА ВМС США по дискретам это соотношение менялось практически на порядок (не в нашу пользу).

Цитата описывает обстановку на конец 70-х – начало 80-х годов прошлого века, сейчас всё стало существенно сложнее, но значение указанных выше данных о подлодке-цели по-прежнему имеют определяющее значение для её успешного обнаружения.

Почему это так важно?

Для США принципиальной является возможность безнаказанно или почти безнаказанно нанести по России или Китаю массированный ракетно-ядерный удар.

Развёртывание сил для такого удара они показали в июне 2023 года. Автор писал об этой угрозе ещё в 2020 году в статье «Мировая война 2030-х. К чему нам готовиться и какой будет роль ВМФ». Для того, чтобы не получить удар в ответ, даже уничтожив РВСН полностью, надо уничтожить и ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) ВМФ РФ.

А они, во-первых, на Северном флоте действуют подо льдом (что в случаях его торошения дает весьма значительную акустическую помеху), а во-вторых, на обоих флотах их прикрывают многоцелевые ПЛА, с которыми американскому «охотнику» надо будет выиграть бой.

Именно такую задачу, скорее всего, будет выполнять «Казань».

В условиях подлёдного боя, американской подлодке не может помочь никто: ни корабли, ни авиация. В Атлантике лодке могут дать координаты цели надводные корабли или авиация, подо льдом – никто. Ей придётся побеждать самостоятельно, а значит самостоятельно найти цель.

Сейчас, в силу отсутствия в ВМФ современных приборов гидроакустического противодействия, антиторпед и полноценного телеуправления своими торпедами, а для старых лодок и даже новейших «Бореев» и из-за отсутствия современных торпед в принципе (а у современных торпед похоже есть проблемы с освоением), это небольшая проблема.

Но эта ситуация может быстро измениться, особенно в свете замены в нашей стране министра обороны.

И тогда и американским подводникам придётся действовать подо льдом «с максимальным напряжением сил». И здесь наличие «портрета» будет огромным преимуществом, позволяющим скрытно сблизиться с целью и издалека её атаковать с безопасной для себя позиции.

Но для этого надо этот «портрет» списать, причем в самых разных условиях и при выполнении нашей ПЛ различных тактических действий.

Долгие годы именно сбор таких данных был основой деятельности американского подплава. После окончания холодной войны методы изменились – теперь американской подлодке не надо нарезать круги вокруг нашей, списывая все её шумы в упор, то же самое делается с помощью лодочной ГПБА.

Но дело в том, что это возможно далеко не всегда и недолго – флот таким вещам пытается противодействовать, и иногда успешно. Данные собираются понемногу, это зачастую не информация, а её обрывки, которые потом надо сводить воедино. За той же норвежской «Марьяттой» следят, и технически возможно выводить лодки в море тогда, когда она в базе и т. д.

Вот если бы взять и зажать русскую подлодку рядом со своим берегом, поставив на параллельный ей курс ПЛА с выпущенной ГПБА, иметь в резерве вторую свою лодку, на случай попытки лодки-цели оторваться или на случай боестолкновения, и «повесив» над ней дежурный противолодочный самолёт, который тоже может «писать» все шумы через радиогидроакустические буи, и тоже может не дать лодке-цели оторваться от слежения. И записать там буквально каждый подшипник, да ещё и на разной скорости и на разных глубинах.

Но кто же даст такую возможность, для того, чтобы подставить свою лодку под такое, надо быть самоубийцей…

В июне 2024 года российское политическое руководство и командование ВМФ дали американцам такую возможность. Сами.

Состав сил противника и их задачи

Для слежения за нашим отрядом США и НАТО выделили следующие силы:

– судно гидроакустической разведки (СГАР) «Рэд Рок» (HOS Red Rock), зафрахтовано ВМС США для этой операции;

– судно гидроакустической разведки «Рэд Доун» (HOS Red Dawn), зафрахтовано ВМС США для этой операции;

– многоцелевая атомная поводная лодка «Вашингтон» (USS Washington), типа «Вирджиния»;

– многоцелевая атомная подводная лодка «Хайман Риковер» (USS Hyman Rickover), типа «Вирджиния»;

– многоцелевая атомная подводная лодка «Пасадина» (USS Pasadena), типа «Лос-Анджелес» (вторая серия, с УВП для крылатых ракет).

Для слежения за танкером и буксиром привлекались:

– эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook), типа «Арли Бёрк»;

– эсминец «Тракстан» (USS Truxtun), типа «Арли Бёрк»;

– эсминец «Делберт Блэк» (USS Delbert D. Black), типа «Арли Бёрк»;

– корабль Береговой охраны США «Стоун» (USCGC Stone), типа «Легенд».

Да этого к слежению привлекался французский патрульный корабль «Teriieroo A Teriierooiterai» (P780).

Также в районе, через который осуществлял переход отряд, находился фрегат ВМС Канады «Виль де Квебек» (HMCS Ville de Quebec, VDQ), типа «Галифакс», в России часто именуется просто «Квебек».

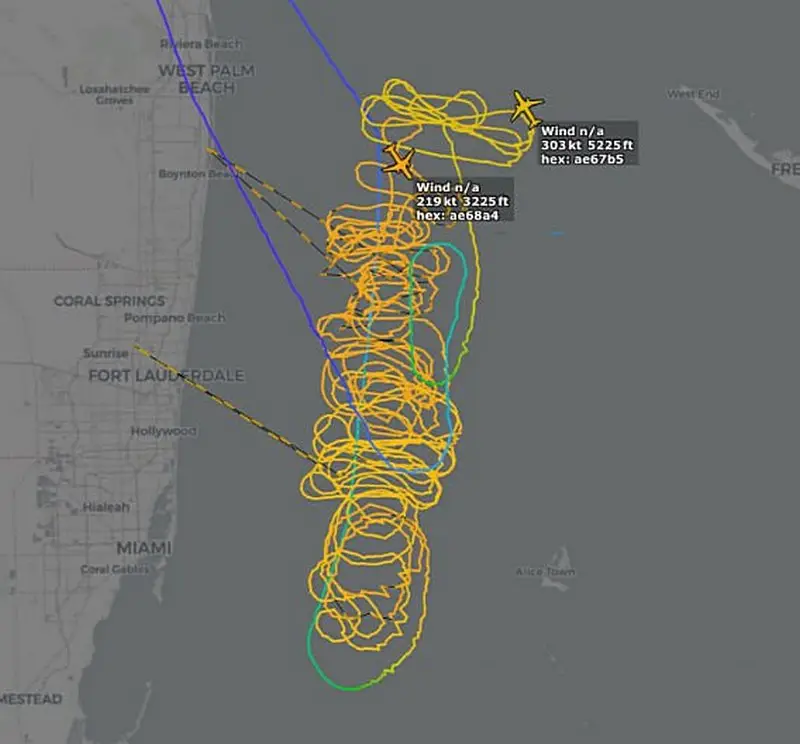

Кроме кораблей, к слежению привлекалась базовая патрульная авиация США.

Буксир «Николай Чикер» в Гаване. Фото: Yamil Lage, AFP

Обращает на себя внимание то, что все эти единицы были направлены против наших кораблей без ущерба по прочей деятельности США и НАТО в море, то есть у ВМС США есть большой наличный резерв кораблей и подлодок.

Первичное подтверждение прохода подлодки в Атлантику могли дать стационарные системы освещения подводной обстановки, наследники систем SOSUS/IUSS. Бытует мнение, что они больше неактивны, но мгновенное обнаружение места гибели батискафа «Титан» американцами показало, что это, мягко говоря, не так.

Подробнее – в статье «Гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США», последнее хвалебное предложение в ней подписала редакция, чтобы это прошло цензуру – в официальных СМИ даже просто информация о реальных возможностях противника не приветствуется – иначе народ может начать задавать вопросы. Тем не менее тема в ней раскрыта.

Какая вырисовывается картина относительно действий противника?

Американцы прекрасно понимают, что никакой опасности для них наш фрегат не представляет, он один, и Россия не воюет с США (пока – это важно помнить, так будет не всегда). Поэтому своей главной задачей они видят сбор разведывательных данных о нашей подводной лодке.

Сообщения отечественных СМИ и заявление Реввоенсовета Кубы показало им, куда она идёт. Для того, чтобы точно знать местоположение «Казани» в любой момент времени, привлекаются СГАР. Эти суда оснащены контейнерными буксируемыми гидроакустическими станциями SURTASS-E, имеющими как совершенную ГПБА, так и источник низкочастотного акустического подсвета.

Действуя на запад и юго-запад от южной оконечности полуострова Флорида, эти суда обеспечат точное обнаружение местонахождения нашей ПЛ. Отражаемый «Казанью» низкочастотный сигнал смогут принимать и американские подлодки.

Если «Казань» окажется слишком близко к СГАР (надо понимать, что «близко» – это десятки или сотни километров, в зависимости от гидрологии), то они смогут также сами списывать её гидроакустический портрет с помощью ГПБА.

Если по какой-то причине «Казани» удастся ускользнуть от всех трёх американских ПЛА после выхода из Гаваны, то СГАР сразу же определяет её местоположение с помощью низкочастотного подсвета, и при следующем выходе американских подлодок на связь им это местоположение дадут.

На схеме судна гидроакустической разведки обозначены – LFA – низкочастотный излучатель, он излучает в воду акустические колебания с большой длиной волны, которые распространяются на любые расстояния и отражаются даже от абсолютно бесшумных подводных объектов. Receive array – приёмная гибкая протяжённая антенна, принимающая на себя отражённый сигнал.

Но, вероятнее всего, было то, что лодку просто перехватят на выходе из базы, после чего одна-две американских подлодки будут писать её портрет, а оставшаяся – страховать эти две или следить за фрегатом.

Весь отряд кораблей ВМФ на спутниковом фото. Слежение за нашими кораблями не прекращалось ни на секунду. Фото: Maxar technologies

Аккомпанировать им были должны самолёты патрульной авиации, имеющие как неакустические (радиолокационные и тепловизионные) средства поиска подлодок, о которых говорилось в статье «Скрытности больше нет: подлодки привычного нам вида обречены», так и радиогидроакустические буи, и возможность списать шумы самостоятельно.

Также нельзя не упомянуть, что американские радиогидроакустические буи работают и на приём при внешнем подсвете, и сами маломощный подсвет дают тоже.

Так и вышло.

Лодка вышла из Гаваны 17 июня, и за несколько часов до её выхода из территориальных вод Кубы над местом выхода барражировал американский патрульный «Посейдон», три подлодки были на позициях, а ещё на перехват пошли три эсминца, ранее сопровождавшие буксир и танкер – «Дональд Кук», «Тракстан» и «Делберт Блэк». В то же время из Майами вышел находившийся там канадский фрегат, который, видимо, тоже будет участвовать в охоте.

17 июня 2024 года, наш фрегат выходит из Гаваны. Фото: CNN via WarShipCam/Twitter

17 июня 2024 года, наша подлодка выходит из Гаваны. Фото: CNN via WarShipCam/Twitter

Опубликованные треки полётов «Посейдона» говорят о том, что лодку плотно вели, и мы даже знаем, какими самолётами – двумя американскими «Посейдонами» и канадским патрульным самолётом «Аврора» (CP-140 Aurora – фактически канадский «Орион»).

Если каким-то чудом «Казань» всё же оторвётся от слежения и подлодок, и кораблей, и авиации (последнее почти невозможно, но представим себе), то в дело опять пойдут СГАР, скрыться от которых невозможно в принципе. Впрочем, в реальности и от авиации оторваться невозможно.

Треки двух противолодочных «Посейдонов» ВМС США, самолёты курсируют над районом нахождения нашей ПЛА, записывая акустические данные с помощью буёв. По мере того, как подлодка идёт на север, район работы патрульной авиации тоже смещается к северу

С учётом длительности наблюдения, вероятных попыток «Казани» оторваться, в том числе ходом и меняя глубины, можно гарантировать, что весь ГАП «Казани» будет списан полностью, для разных ходов и глубин.

ВМС США получат исчерпывающую информацию о нашей подлодке, которая будет им нужна для того, чтобы в будущей войне легко её обнаружить (а вместе с ней, возможно, и охраняемый РПКСН) и уничтожить своими многоцелевыми атомными подлодками.

Сложившаяся тактическая обстановка вокруг фрегата «Горшков» приводит к ситуации, когда ВМФ или соглашается на спокойное движение на прицеле, в т. ч. ПЛА противника, либо (в случае активного противодействия этому) на вскрытие противником особенностей работы наших поисковых средств (в т. ч. их слабых сторон).

А для страховки на случай какого-то инцидента – рядом американские эсминцы.

В общем, ВМФ опять можно поздравить, причём на этот раз получилось куда жестче, чем обычно.

Что теперь делать – вопрос интересный. В силу чувствительности темы, здесь он подниматься не будет, но очень хочется надеяться, что он будет поднят в Главкомате. Именно хочется надеяться, потому что просто надежды уже нет.

Как можно было поступить?

В самой идее учений у берега противника нет ничего неправильного, но нужно, чтобы вместо «демонстрации флага», на которой у отечественного военно-политического руководства заклинило голову в ущерб реальным делам, была проведена отработка реальных боевых задач, и, соответственно, демонстрация конкретных возможностей.

Зайдём немного издалека.

Отрыв от кораблей непосредственного слежения очень сложен, а для кораблей со скоростью хода меньшей, чем имеет корабль слежения, вообще выглядит невозможным.

Но примеры есть, ниже воспоминания американского офицера с американского атомного ракетного крейсера «Бейнбридж» (USS Bainbridge):

«Лефтвич» (собственно, все «Спрюэнсы») маневрировал лучше, чем любой корабль, который мне доводилось видеть. Когда мы возвращались с развертывания на станции Гонза, в Арабском Море, на входе в Персидский залив, чтобы сменить там сломавшийся «Ингланд» (DLG-22), мы встретились там с «Лефтвичем», «Кушингом» и канадским фрегатом, которые шли вместе с шестью японскими эсминцами и фрегатами. И советский крейсер, который тенью следовал за «Бэйнбриджем», куда бы мы ни пошли.

Так что мы якобы организовали пожарные учения, и отстали от группы (под предлогом потери хода), пуская дымовые шашки из рулевого отделения. Я был в одном из пожарных расчетов (мы в то время думали, что это действительно учения, а не настоящая дымовая завеса), и моя команда перешла из рулевого отделения на летную палубу, чтобы проветриться. Меньше чем в полумиле от нас торчал этот большой советский крейсер, чуть не сгорая от любопытства – что у нас там происходит? «Лефтвич» вклинился между нами, и без малейшего труда переманеврировал советский корабль, надежно прикрывая нас. Я никогда не видел ничего подобного! Наверное, это лучший по маневренности тип в истории (имеется в виду тип «Спрюэнс» – Прим. переводчика).

Внезапно, мы «дали по газам» и на полной скорости устремились прочь от русских и от нашей группы – надеясь, что русские последуют за нами. Советский крейсер выкашлянул черный дым и попытался догнать нас. «Лефтвичу» пришлось в буквальном смысле уступить и дать им пройти – советский корабль не мог иначе его переманеврировать. Мы довольно быстро избавились от нашего советского сопровождающего, улизнув за горизонт (как обычно), выписали циркуляцию, и пошли обратно. Потребовалось несколько дней (и патрульному советскому «Медведю»), чтобы снова отыскать нашу группу.

К этому времени, группа завершила все секретные процедуры. «Бэйнбридж» пошел в залив Субик, на Филиппинах, в то время как остальная группа умудрилась пройти прямо через область рыболовства, порвав сети японским рыбакам. Японцы были очень недовольны, но зато я видел, как «Лефтвич» танцевал с «Медведем» и победил.

То есть просто за счёт хитрости американцы сначала оттянули на пару крейсер-эсминец советский корабль слежения, а потом повели его за крейсером-приманкой, обеспечив отрыв… «Лефтвичу».

Важный момент – в выходе «Лефтвича» из-под слежения отсутствовал фактор скорости, фактически американцы сработали на психологии. А значит, что будь у «Лефтвича» недобор скорости, будь он медленнее советского корабля слежения, он бы оторвался всё равно.

Что дало американцам разыгрывать такие трюки?

Численное превосходство, наш корабль был один.

А вот теперь переходим к нашим делам.

Наши корабли уступают в скорости американцам. Но мы могли пригнать их под американский берег в большом количестве. Мы могли бы вывести часть кораблей в Атлантику задолго до учений и озадачить их там какой-то рутиной, дать противнику привыкнуть к их присутствию, и потом собрать один большой отряд в Карибском море. Корабли для этого пока есть.

Дальше – по обстановке. Удался бы отрыв одного или двух носителей крылатых ракет, и можно было бы по согласованию с Кубинским правительством отработать по учебным целям на кубинских полигонах, причём не только «Калибрами». Такое послание до американцев бы дошло однозначно, для этого есть серьёзные причины.

Не смогли бы, значит надо было бы просто «задёргать» американцев постоянными попытками отрыва, разделениями и соединениями отряда, нагло вести поиск подлодок у их баз, отрабатывать артиллерийскую стрельбу недалеко от границы их тервод, сделать через них пару-тройку «мирных проходов».

Это, конечно, привело бы США в ярость и спровоцировало их на «ответный жест вежливости», но мы и там могли бы с ними поиграться, возвращая в практику старые недобрые методы холодной войны, которая и так уже идёт, и не совсем холодная. Главным было бы отработать ракетный удар, и именно извне видимости с американских кораблей, даже не выходя из-под наблюдения авиации и космической разведки.

Вот что нужно было показать американцам. Фото: кадр из видео МО РФ.

И, конечно, в составе отряда не должно было быть подлодок.

А вот смогли бы они скрытно проскользнуть в Атлантику «под шумок», когда все американские свободные силы будут заняты слежением за нашими кораблями – вопрос интересный.

А так получилось как получилось.

Корень всех проблем

Стоит привести типовую реакцию моряков на указанные выше соображения:

Если экипаж не плавает, а гниёт у причальной стенки, то экипажа – нет. Каждый выход в разные акватории – это новый опыт и развитие. Опыт плавания в новых акваториях, гидрологическая картина… Если просто на бытовом уровне, то представьте, что вы на своей машине поехали из Москвы за Урал, какие ощущения первый раз, даже если вы – супер ас и все спланировали, и уже по известной дороге… А вы не один на машине, а на машине с 7-этажный дом, и вас там народу».

Цитируется дословно.

Что из этого следует?

А то, о чём уже давно говорилось. У командования ВМФ и значительной части офицерского состава отсутствует понимание того, что флот нужен для войны, его задача не демонстрация флага, не военная дипломатия, не поднятие престижа страны, не плавания, а уничтожение людей, ликвидация кораблей, самолётов и подлодок, выжигание дотла береговых объектов, минные постановки, блокада, организация массового голода в блокированных странах и в пределе – массированные ядерные удары, в случае удара возмездия – по городам.

Вот для чего в первую очередь нужен флот. А визиты вежливости и прочее – это лишь напоминание о том, какие разрушения и потери флот может принести врагу в случае войны.

Утраченное понимание предназначения сбивает прицел и флотским адмиралам, и политикам. Они просто не понимают, что с высокой степенью вероятности «Казань» на самом деле будут топить, что это не угроза, не американский понт, не игра и не психологическое давление, что это реально так и будет.

Именно влияние этого мировоззрения мы видим сейчас на Чёрном море, где наш Черноморский флот, имея все возможности нанести Украине тяжёлый вред, просто убивается об неё вместо этого, став на грань военного поражения против страны, не имеющей ни флота вообще, ни морской авиации.

И пока это будет так, мы будем продолжать наносить своей обороноспособности ущерб за бешеные деньги, продолжая следовать традиционному для Минобороны 2012–2024 годов курсу «казаться, а не быть, причём любой ценой».

У наших подлодок нет современных освоенных торпед (см. статью «Торпедная катастрофа России»), нет опыта подлёдных стрельб (см. статью «Арктический торпедный скандал» и «Торпедная нищета» учений ВМФ РФ «Умка-2021»), нет средств гидроакустического противодействия, адекватных современным торпедам противника (см. статью «Противоторпедная катастрофа» Российского флота»), нет антиторпед (см. статью «Уничтожить атакующую торпеду» и более подробную и позднюю «Антиторпеды. Мы пока впереди, но нас уже обгоняют»).

С самой «Казанью» тоже всё непросто (см. статью «Подводные камни» «Северодвинска-М» (АПКР «Казань»)).

У ВМФ более чем полно задач для атомных подлодок на домашних ТВД. Но флот этого, похоже, не понимает, продолжая парадно-демонстрационную деятельность. И причина именно в непонимании своего предназначения.

Это именно тот корень, из которого растут все наши флотские проблемы и который нашей стране надо вырвать как можно скорее, если мы хотим существовать и дальше. Но пока нет никаких серьёзных признаков оздоровления обстановки.

А между тем следующая мировая война всё ближе и ближе.

Нет Комментариев