Из речи И. В. Сталина, произнесенной 23 июля 1931 года.

Из доклада начальника командования автоотдела НКПС тов. Литвина от 15 марта 1921 года.

Первый этап постройки первых советских легковых автомобилей

Начальники советского автопрома в своих юбилейных речах никогда не упоминали, что первый легковой автомобиль, самостоятельно изготовленный в Стране Советов, был сделан на доставшемся большевикам от прежнего режима бывшем «Московском автомобильном заводе Русско-Балтийского вагонного завода», заложенном (но недостроенном) еще в 1916 году в Филях под Москвой, где использовались станки и оборудование, эвакуированные после начала Великой войны из Риги.

26 ноября 1918 года завод был национализирован и в феврале 1919 года передан в ведение учрежденного при отделе металла ВСНХ Главного правления государственных автомобильных заводов (Автозав), назначенного ответственным за автомобилестроение Советской Республики. Но уже в конце года «в связи с невозможностью наладить серийное производство автомобилей» завод был передан в ЦАС Промвоенсовета ВСНХ. В документах 1920 года он проходит как 2-й Государственный автомобильный завод и относится к «ударной группе оборонных предприятий».

23 апреля 1921 года завод передали в ведение ЦУГАЗ Отдела металла ВСНХ. Затем в конце 1921 года он был передан в ведение Управления начальника Бронесил РККА и переименован в 1-й автобронетанковый завод, а с 1 января 1922 года – в 1-й Броневой танко-автомобильный завод (1-й БТАЗ).

Трудовой путь завода, как и многих советских предприятий тех лет, был труден и тернист. Сначала он занимался капитальным ремонтом бронемашин и танков, но в итоге был перепрофилирован и стал большим авиазаводом.

На нём еще с царских времен залежалось 300 комплектов деталей, предназначенных для производства легкового автомобиля «Руссо-Балт» модели С 24/40.

И вот однажды кому-то из руководителей предприятия пришла в голову дельная идея собрать из имеющихся комплектов деталей небольшую партию легковых машин для проверки рабочих чертежей и выявления возможности приспособить автомобили под бронировку с перспективой наладить выпуск однотипных броневых и вспомогательных автомобилей для РККА.

С целью реализации сей затеи в августе 1921 года в Филях началась постройка первых в Республике Советов легковых автомобилей собственного производства.

Однако дело шло как-то ни шатко ни валко (видимо, из-за скрытых вредителей), и только через год 8 октября 1922 года из ворот завода выкатил первый советский легковой автомобиль, по инерции называвшийся «Руссо-Балт» (встречается и наименование «Русско-Балт»), хотя правильнее было бы его назвать «Бронетаз».

Впрочем, название хорошо отражало действительность – несмотря на незначительные конструктивные изменения, машина по сути являлась копией модели «Руссо-Балт» образца 1916 года.

Газеты по этому поводу гордо писали:

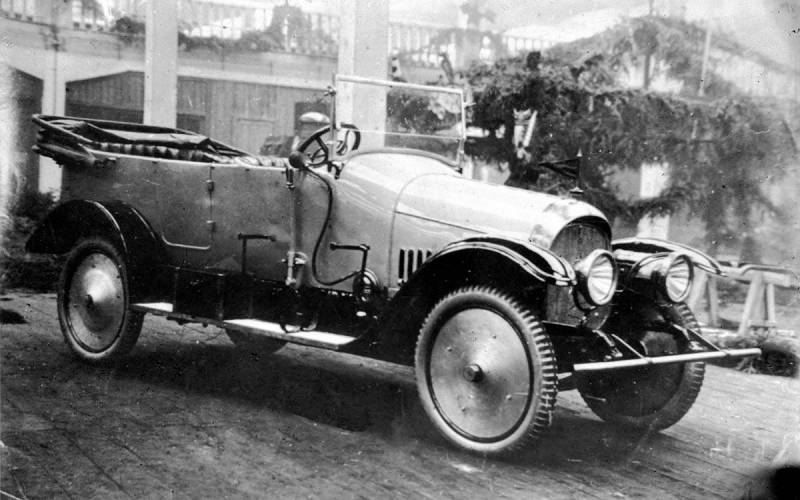

Это был большой шестиместный автомобиль с трехдверным кузовом типа «торпедо», длиной при поднятом тенте около 4 500 мм и шириной 1 650 мм.

Колесная база составляла 3 200 мм; ширина колеи – 1 365 мм; минимальный дорожный просвет 270 мм.

Мотор стоял 4-цил. объемом 4,5 л, развивающий (по данным испытания НАМИ) около 39 л. с. при 1 300 об/мин. Но передаточные числа 4-ст. коробки скоростей плохо сочетались с передаточным числом главной передачи, равным 3, и в совокупности совсем не сочетались с внешней скоростной характеристикой двигателя.

В результате автомобиль, масса которого при полной загрузке составляла 2 200 кг, вяло разгонялся и на прямой передаче не мог преодолеть подъем свыше 1,5 %. А его максимальная скорость на этой передаче составляла 43 км/ч (при скорости на более низкой передаче 73,5 км/ч).

Огромным техническим прорывом стало введение электрогенератора, что позволило заменить дореволюционные керосиновые фары на современные электрические, а на некоторых машинах даже установить дополнительную фару-искатель.

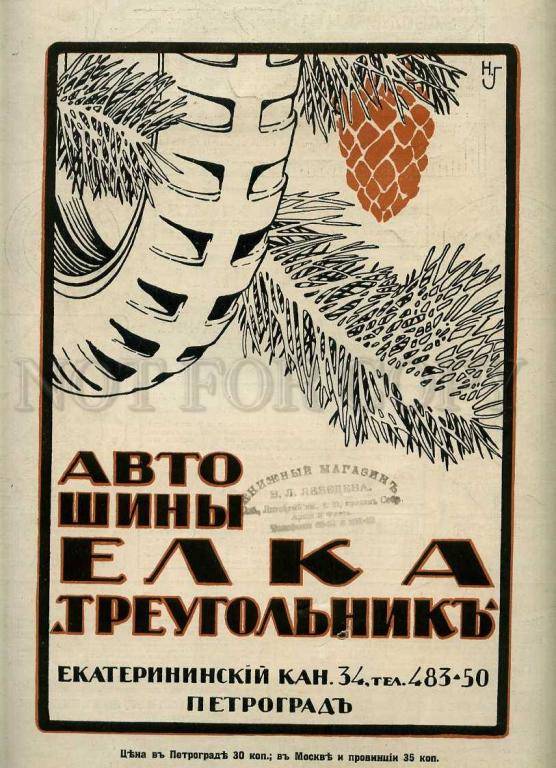

Машина комплектовалась красивыми колесами с прикрывающими деревянные спицы блестящими металлическими колпаками и снабжалась отечественными пневматическими шинами бывшего Товарищества Российско-Американской Резиновой Мануфактуры «Треугольник» модели «Елка», стоившими до революции 30–35 коп. за штуку.

В те годы даже в Москве по улицам ежедневно скакали сотни лошадей, поэтому на мостовых повсюду валялись вылетавшие из подков гвозди, и проколы шин были для шоферов сущей мукой. Дабы облегчить им жизнь на правой подножке был установлен двухгнездовой шинодержатель, а за ним небольшой инструментальный ящик.

Чтобы новоявленный пролетарский автомобиль при первом взгляде не путали с допотопным буржуйским «Руссо-Балтом», спереди установили бампер в виде трубы, держащейся на двух кронштейнах, и нанесли специальную эмблему на соты радиатора, представляющую собой затейливый графический ребус, где при наличии воображения можно было угадать буквы А, Б, Т и З.

А на крышку коробки скоростей прикрепили дополнительную закрывающую большое круглое отверстие крышку с молотом, серпом, традиционным призывом к пролетариям всех стран соединяться, а также с наименованием завода-изготовителя и названием модели:

И хотя на табличке было совершенно четко прописано, что модель называется «тип «С» 24–40», авторы некоторых публикаций ее упорно именовали «Промбронь».

В действительности это слово обозначало и не модель, и не марку, а являлось сокращенным наименованием объединения фабрично-заводских предприятий броневого ведомства РСФСР, возглавляемых председателем правления, коим являлся начальник управления бронесил РККА. С начала 1922 года в ПРОМБРОНЬ (помимо прочих) входил и 1-й БТАЗ.

Большевики обожали придумывать сокращения громоздких названий своих учреждений. В результате возникали как интуитивно понятные обывателям аббревиатуры, например – ПРОМСВЯЗЬ или ПРОМВОЗДУХ, так и совершенно непонятные типа ПОГАРЗ, ЦУГАЗ, а также сложно выговариваемые, как например ВСНХ, или пугающие своей громоздкостью вроде ЦУПВОСО или ЦЕПВМОРЗ.

На этапе сборки рабочие изготовили красивый кузов стального цвета, экипировали его выдвижным столиком и другими предметами сервиса, никелировали радиатор, окантовку фар и отдельные элементы кузова, и 8 октября 1922 года в торжественной обстановке преподнесли автомобиль в дар председателю ВЦИК М. И. Калинину.

После произнесенных по этому случаю торжественных речей шофер завел мотор и под аплодисменты присутствующих на показе рабочих и красноармейцев покатал Михалваныча по территории Московского Кремля. По окончании мероприятия дорогой подарок уехал к месту службы в гараж ВЦИК.

Несмотря на огромное количество деталей, позволяющих изготовить несколько сотен машин, дело по сборке первого советского бывшего буржуйского как-то не заладилось.

После выпуска «пробной» партии из 5 автомобилей рабочие уже отсортировали комплекты деталей, позволяющие собрать еще 58 машин, но тут неожиданно в конце 1922 года в соответствии с новой экономической политикой завод был отдан в концессию иностранному авиапредприятию «Юнкерс». Поэтому выпуск автомобилей на нем благополучно свернули, чтобы наладить производство более важных для страны немецких самолетов.

Второй этап постройки первых советских легковых автомобилей

Имеющийся запас автокомплектов в апреле 1923 года был перевезен на другой заложенный еще при царе, но так и не достроенный авторемонтный завод, до революции являвшийся ремонтной базой автомобильной роты, а после названный Авторемонтным заводом (Преображенским). Затем в 1920 году название сменилось на 4-й Государственный авторемонтный завод Мостранса (4-й ГАРЗ). В 1922 году предприятие было вновь переименовано теперь уже во 2-й БТАЗ (Преображенская застава) и с февраля того же года начало функционировать в составе объединения ПРОМБРОНЬ.

Новое название звучало грозно, по-боевому, но в действительности, как указывалось в одном из документов сентября 1923 года, завод «…в его настоящем виде не может быть назван заводом…», поскольку, чтобы его превратить в таковой, требовалось осуществить работы по его достройке (как минимум навести перекрытия между небольшими отдельно стоящими корпусами).

В процессе перевозки часть деталей растеряли при погрузке-разгрузке, часть повредили или разворовали невыявленные вредители, и в результате очередной сортировки, проведенной рабочими 2-го БТАЗ, было установлено, что теперь деталей хватает лишь для сборки 38 машин.

По этой причине новому заводу была поставлена ответственная задача: выпустить 10 машин. Но, видимо, и тут в трудовом коллективе орудовали скрытые вредители, потому что даже с ней завод не справился: рабочие с большим трудом собрали в 1923 году только 5 автомобилей – два легковых с открытым кузовом типа «торпедо» и три грузовых.

На этом производство первых советских легковых автомобилей, выпущенных на двух «броневых» заводах, было успешно завершено.

Два «Руссо-Балта» из первой партии вошли в мировую автоисторию, приняв участие в советском автопробеге 1923 года в составе 49 легковых автомобилей (из которых 45 были иностранного производства). Рекордов скорости они не установили и в призовые места не попали, но тем не менее благодаря усилиям шоферов и механиков все же дошли до финиша своим ходом. Вместе с ними также благополучно финишировал и однотипный «Руссо-Балт», построенный еще до революции, правда, показал при этом самое длительное время прохождения дистанции.

А 2-й БТАЗ до конца 20-х годов выполнял отдельные работы по ремонту автомобилей и изготовлению их деталей, и даже входил в список предприятий Автотреста (быв. ЦУГАЗ). Имеется упоминание, что в производственную программу треста на 1925 год была включена постройка 50 автомобилей «Руссо-Балт». Однако сведения о реализации этого намерения не встречаются.

В 1929 году 2-й БТАЗ был передан в ведение Всесоюзного автотракторного объединения, переименован в Завод № 2 и в итоге перешел на изготовление танков.

Факт выпуска советских «Руссо-Балтов» был в скором времени позабыт, и первым советским легковым автомобилем, выпущенным в СССР, в официальных документах числился НАМИ-I (1927).

P. S.

Встречаются сведения, что новоявленных «Руссо-Балтов» в Стране Советов было выпущено 27 экземпляров, но, на мой взгляд, это число сильно завышено, и, видимо, поэтому в советских автосправочниках данная модель не упоминается. А о факте выпуска этих автомобилей общественность узнала из публикаций инженера Ю. А. Хальфана (1960) и известного автоисторика Л. М. Шугурова (1969).

Сведения они получали от ветеранов автопрома, которые за давностью лет вполне могли что-то позабыть или вспомнить о том, чего не было. Поэтому приводимые в публикациях отдельные технические подробности, которые невозможно увидеть на дошедших до нас фотографиях, могут быть не верными. Соответственно и сведения о точном числе выпущенных автомобилей и их дальнейшем использовании до сих пор остаются историческим пробелом.

К счастью, фотографий сохранилось много, и они позволяют в деталях рассмотреть, как выглядел внешне этот ранний результат зарождающегося в муках советского автостроения.

- Автор:

- Лев Тюрин

- Использованы фотографии:

- интернет

Нет Комментариев